平方剰余の分布について

素数$p$に対する平方剰余とは,ある平方数が存在してそれを$p$で割ったあまりと等しくなるような整数のことを指します.今回は,平方剰余に関する以下のような問題を解決してみましょう.

$p$を奇素数とする.$0$以上$p-1$以下の整数を時計回りに円環状に並べ,この並べた数全体に対してある平方剰余からそれに隣接する平方剰余に移動するという操作を考えた時,この操作を何回か繰り返すことによって互いに到達可能な数全体をグループと呼ぶ.この時グループはいくつできるか.

この問題の主張をざっくりまとめると円環状に数を並べた時に平方剰余はどれだけ固まって分布しているのかを考察しよう,ということですね.

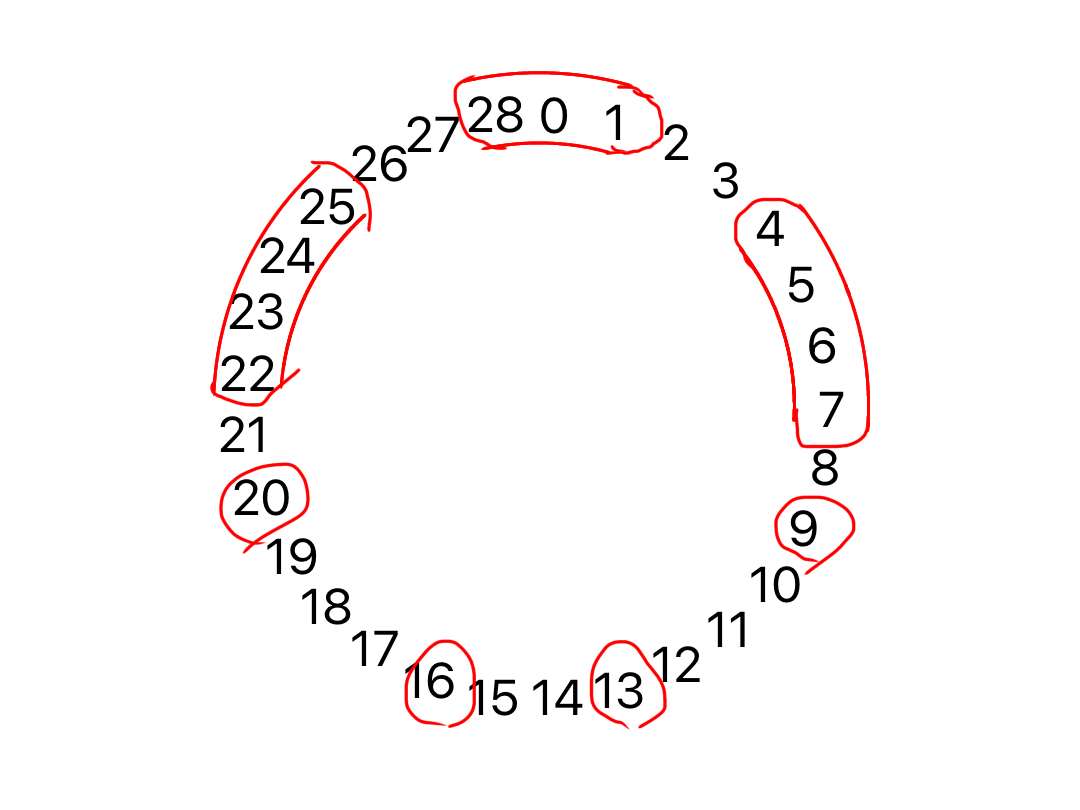

例えば$p=29$においては平方剰余は$0,1,4,5,6,7,9,13,16,20,22,23,24,25,28$なので以下のように$7$個のグループができることがわかります.

一見すると一般の$p$に対して求めるのは難しそうな値ですが,どうやって求められるのでしょうか.考えたい方は是非考えてみてください.

以下解答

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

求める値は$p$が$4$で割って$1$あまる時$\dfrac{p-1}{4}$,$3$あまるとき$\dfrac{p+1}{4}$である.

以下合同式の法は記載の無い限り$p$,

まず平方剰余は$\dfrac{p+1}{2}$個存在する.

以下この事実の証明(わかる人は読み飛ばしてOK)

任意の$0< a< b< p$なる整数$a,b$が$a^2\equiv b^2$をみたすことと$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$が$p$で割り切れることは同値であり,$0< a< b< p$から$a-b$は$p$で割り切れないのでこれは$a+b$が$p$で割り切れる,すなわち$a\equiv-b$と同値である.

よって$a=1,2,...\dfrac{p-1}{2}$に対して$a^2$を$p$で割ったあまりはそれぞれ相異なり,かつある$b=p-1,p-2,...\dfrac{p+1}{2}$が存在して$a^2\equiv b^2$となるので$0$でない平方剰余はちょうど$\dfrac{p-1}{2}$個存在し,$0$を含めると$\dfrac{p+1}{2}$個となる.

次に,$0≦n< p$なる整数$n$であって$n,n+1$がともに平方剰余であるようなものは$p$が$4$で割って$1$あまる時$\dfrac{p+3}{4}$個,$3$余るとき$\dfrac{p+1}{4}$個存在することを示す.

$n$がこの条件をみたすことはある整数$a,b$が存在して$a^2\equiv n$かつ$b^2\equiv n+1$をみたすことと同値.このような$a,b$は$b^2-a^2=(b-a)(b+a)\equiv1$をみたすのである$m$を用いて$b-a\equiv m,b+a\equiv m^{-1}$とあらわせるので$a\equiv2^{-1}(m^{-1}-m),b\equiv2^{-1}(m^{-1}+m)$となる.よって$n\equiv 4^{-1}(m^{-2}+m^2-2)$となる.よって$p$が奇素数であることからこのような$n$の個数は$m^{-2}+m^2$が$\mod p$においてとりうる値の数と一致する.ある$m\not \equiv M$なる$0$より大きく$p-1$以下の整数$m,M$が存在して$m^{-2}+m^2\equiv M^{-2}+M^2$が成り立つことは適切な式変形により$m\equiv-M$または$m\equiv ±M^{-1}$と同値である.$-M\equiv-M^{-1}$は$M^2\equiv1$,$-M\equiv M^{-1}$は$M^2\equiv -1$と同値であることから,

・$p$を$4$で割ったあまりが$1$であるとき

平方剰余の第一補充則より$m\equiv±1$であるとき$m^{-2}+m^2$は$2$に等しく, $m\equiv±(-1)^{\dfrac{1}{2}}$であるとき$m^{-2}+m^2$は$-2$に等しく,そうでないとき$m^{-2}+m^2$はこれらと合同でなく,かつこれがとりうる値それぞれに対して同一の値をとる$m$が$4$個存在するので,これがとりうる値は$2+\dfrac{p-1-4}{4}=\dfrac{p+3}{4}$種類.

・$p$を$4$で割ったあまりが$3$であるとき

同様に,平方剰余の第一補充則より$m\equiv±1$であるとき$m^{-2}+m^2$は1に等しく,そうでないとき$m^{-2}+m^2$はこれと合同でなく,かつこれがとりうる値それぞれに対して同一の値をとる$m$が$4$個存在するので,これがとりうる値は$1+\dfrac{p-1-2}{4}=\dfrac{p+1}{4}$種類.

さて,各グループに対して,それに属する整数$a$であって$a$が平方剰余であり,かつ$a+1$が平方剰余でないようなものがちょうど$1$つ存在するので,このような$a$の個数はグループの個数に一致する.ところで,このような$a$の個数は平方剰余$a$であって,「$a,a+1$がともに平方剰余である」が成り立たないようなものの個数であるので,先ほどの結果から

・$p$を$4$で割ったあまりが$1$であるとき

$\dfrac{p+1}{2}-\dfrac{p+3}{4}=\dfrac{p-1}{4}$個

・$p$を$4$で割ったあまりが3であるとき

$\dfrac{p+1}{2}-\dfrac{p+1}{4}=\dfrac{p+1}{4}$個

であることがわかる.

いかがでしたでしょうか.グループの個数を対応する他のものに置き換えて考察することによってこのように求められるわけです.

気に入ってる自作問題だったので解説を書いてみましたが,面白く思っていただければ幸いです.読んでいただきありがとうございました.