所得税額をグラフにしてみた

所得税額をグラフにしてみた

日常生活をグラフにしてみた。

ということで私たちの生活とは切っても切り離せないものの1つ、税金についてグラフにして遊んでみます。

所得税額の計算に必要な数値として、まず計算のもとにするための所得金額が必要です。次に必要な数値は所得額にかける税率です。そしてもう1つ控除額という数値が所得税額の計算に使われます。

所得税額を求めるために必要な項目

- 課税される所得金額

- 税率

- 控除額

簡単にイメージしてみましょう。自身の課税される所得金額の何割かを所得税として納める必要があります。その「何割」を定めているものが税率となるので、所得税額を求めるためには課税される所得金額に税率をかけてあげればよさそうな感じがしますね。では控除額って何?ということになります。が、控除額はいったん置いといて、先に所得税額の計算式を載せます。

所得税額の計算式

$所得税額=課税される所得金額\times税率-控除額$

計算式は分かりましたが、では税率や控除額って具体的にはどういう数字なのでしょうか?これは下表のとおりに定められています。課税される所得金額の階層ごとに税率と控除額が決められています。(課税される所得金額には別の計算により求められますが、ここでは課税される所得金額が求められた後の段階ということで。)

下表は国税庁の所得税の税率を参照しています。(平成27年分以後の内容です。)

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

詳しいことは国税庁をご参照くださいませ。

【国税庁】所得税の税率

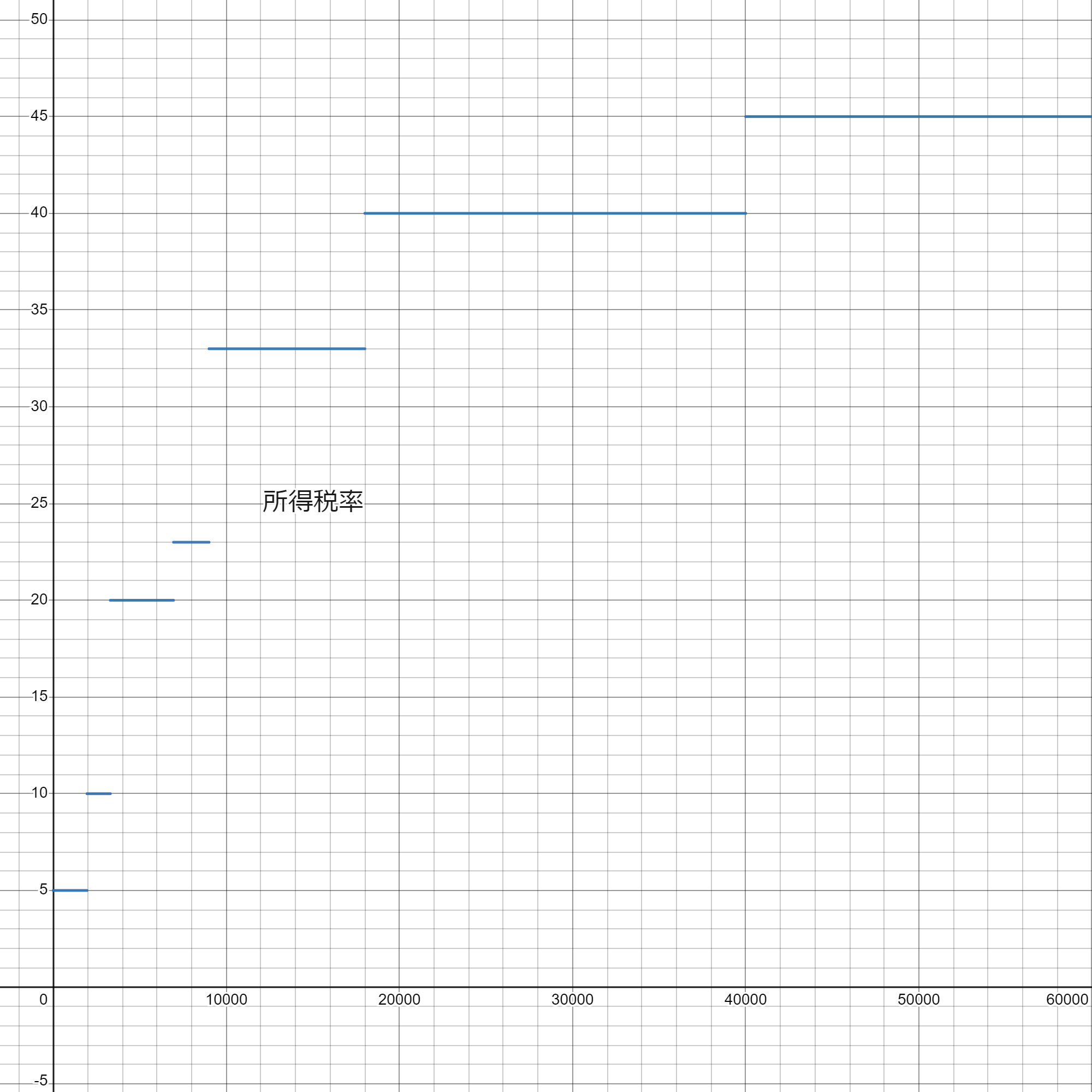

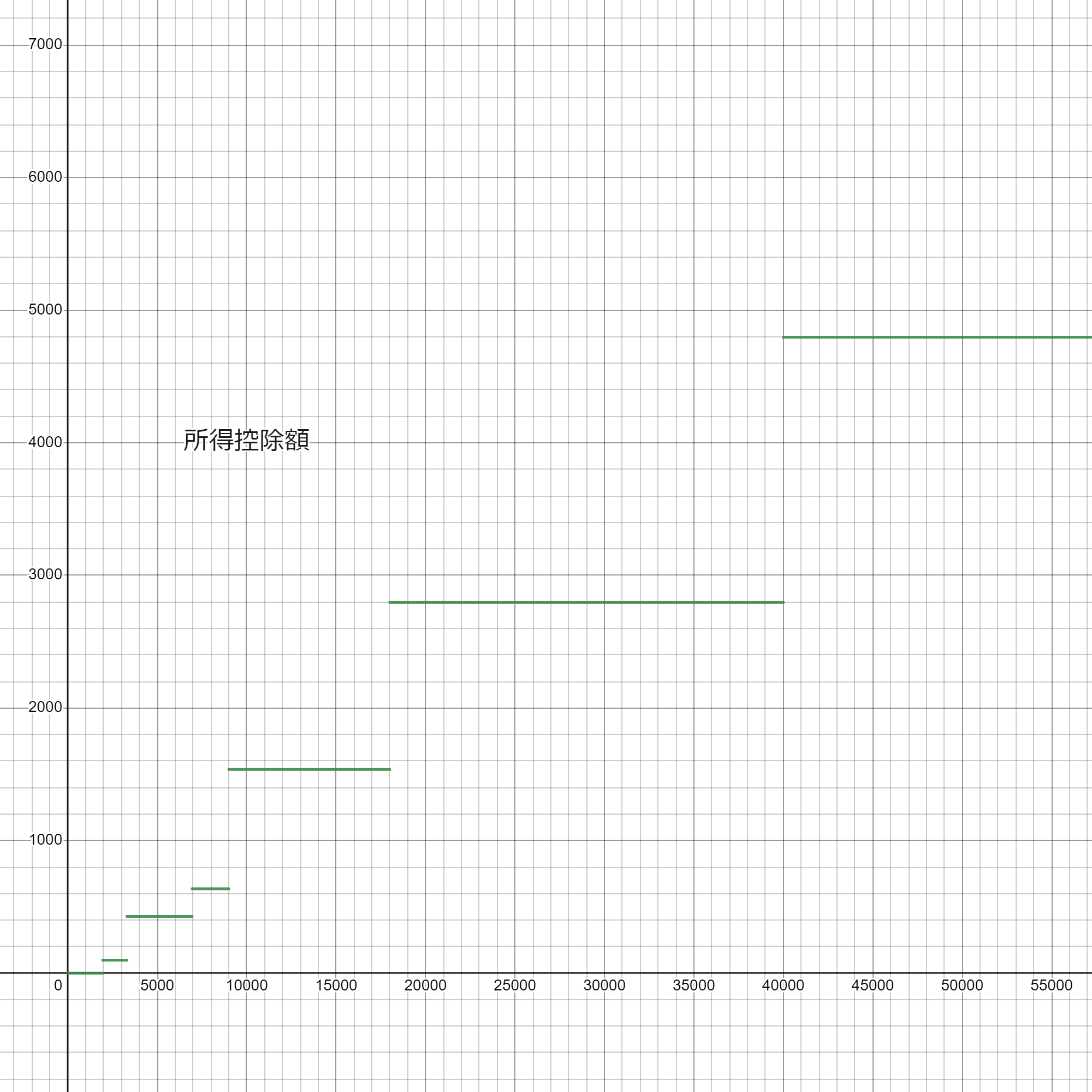

所得階層ごとの税率、控除額

上表の課税される所得金額の階層ごとの税率、控除額をグラフにしてみました。$x$軸の単位は「$1,000円$」としています。

税率

税率

控除額

控除額

あまり面白味はないですね;

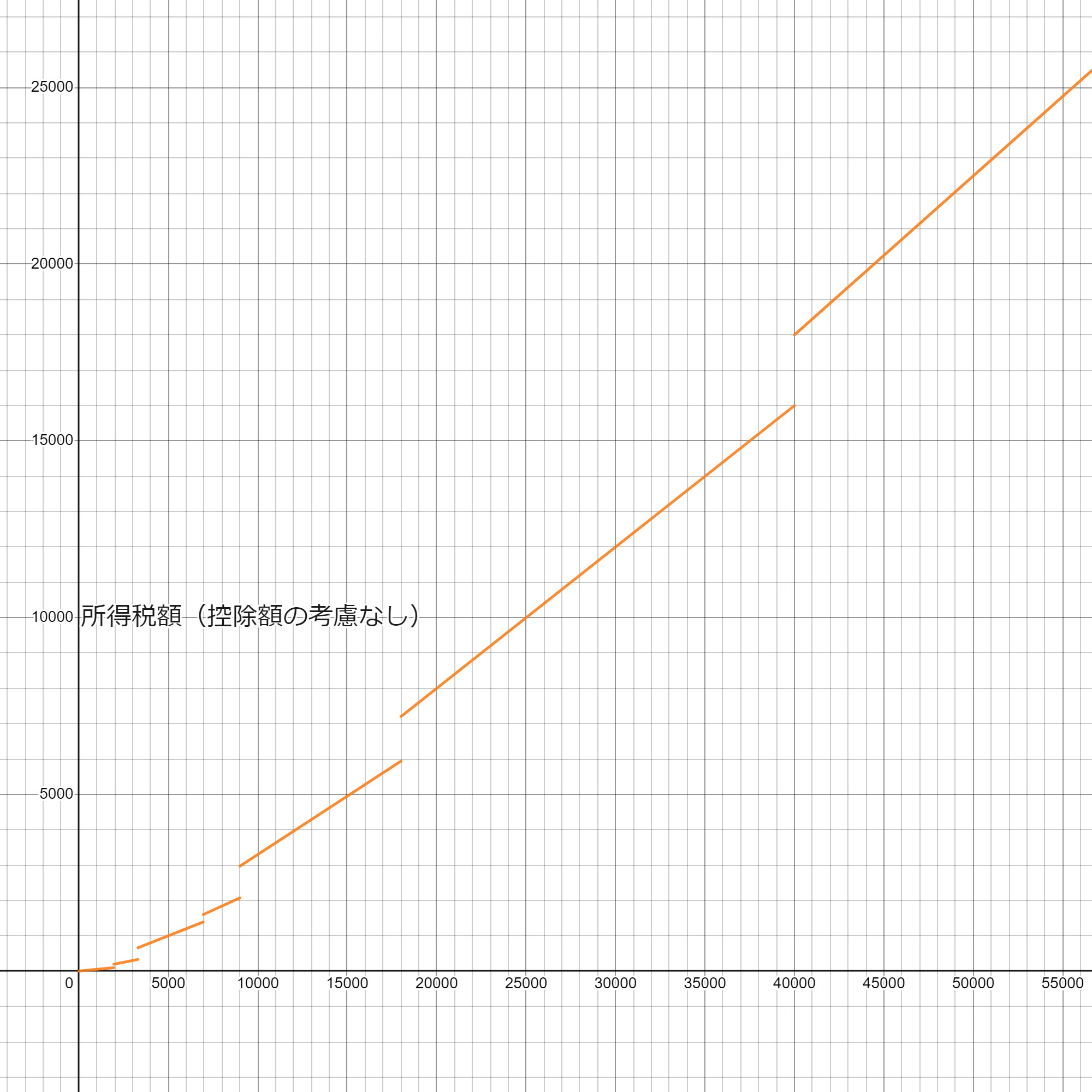

さて前述で控除額は置いといてと話を進めていましたが、試しに控除額を抜いて「$所得税額=所得金額\times税率$」としてグラフを書いてみましょう。

所得税額(控除額の考慮なし)

所得税額(控除額の考慮なし)

$y$軸が所得税額の値になるのですが、グラフが飛び飛びになっていますね。

ではちゃんと控除額を含めた計算式「$所得税額=所得金額\times税率-控除額$」

を使ってグラフを書いてみましょう。

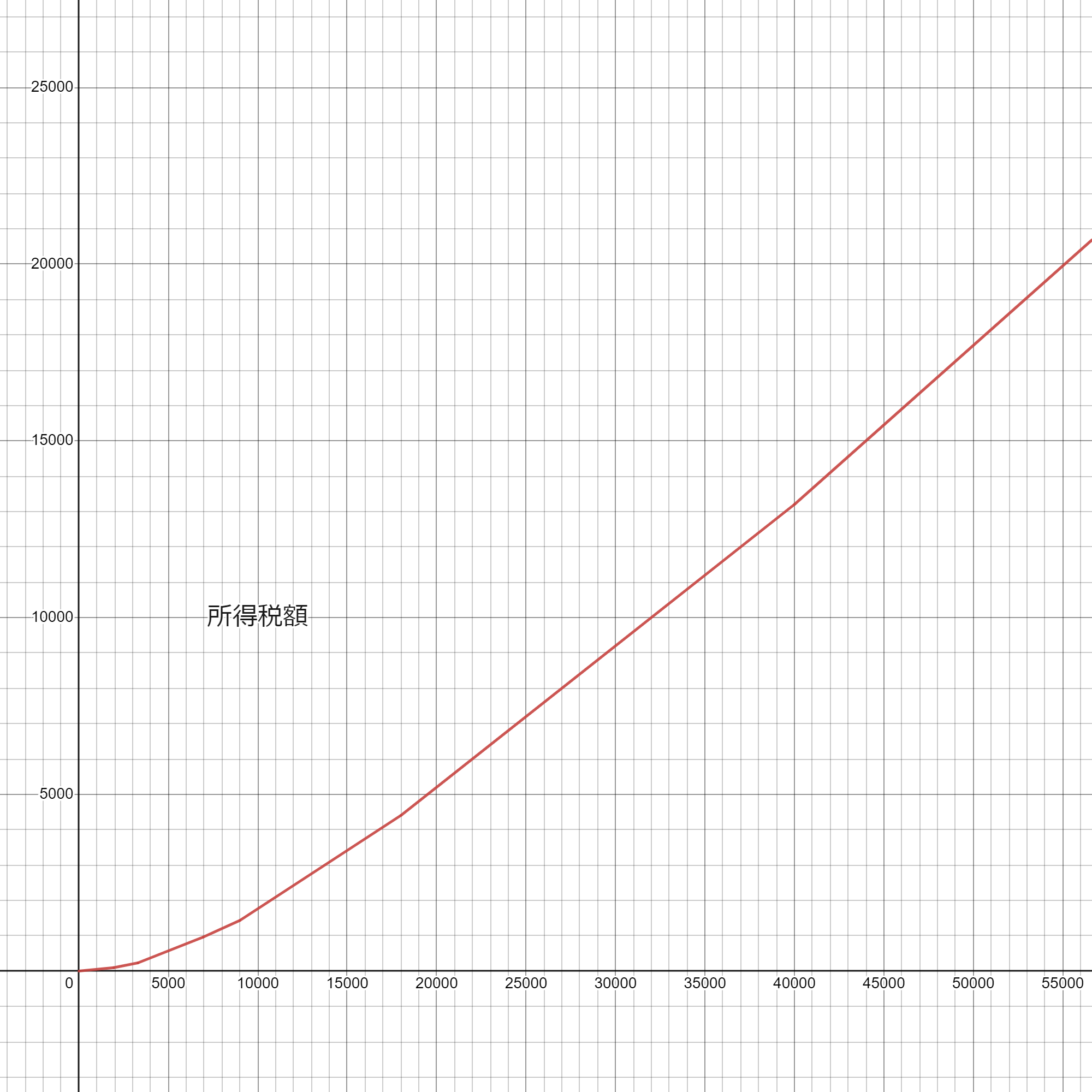

所得税額

所得税額

すると飛び飛びのグラフではなく連続なグラフが書けました。グラフ上の意味からすると、控除額の値は所得階層ごとの変化が滑らかになるように調整してくれる働きをしてくれました。ではその控除額ってどう見つけるの?となりますが、グラフを見て分かるとおり、各所得階層の境目となる所得金額の差異を見つけることができればよいです。

控除額を探してみる。

最初の境目1,950,000円を考えてみます。

$「所得金額 \times 税率」は1,950,000円 \times 10\% = 195,000円$

一方で、1つ上の階層の税率で計算してみると

$「所得金額 \times 税率」は1,950,000円 \times 5\% = 97,500円$

差分を計算すると

$195,000円-97,500円=97,500円$

1つ目の控除額が見つかりました。

次の境目3,300,000円を考えてみます。

$「所得金額 \times 税率」は3,300,000円 \times 20\% = 660,000円$

一方で、1つ上の階層の税率で計算してみると

$「所得金額 \times 税率」は3,300,000円 \times 10\% = 330,000円$

差分を計算すると

$660,000円-330,000円=330,000円$

控除額の考慮なしのグラフを見て分かるとおり、この境目は最初の境目の差額分上にあります。なので最初の上で求めた控除額を加えて

$330,000円+97,500円=427,500円$

と、この階層の控除額を求めることができました。

同様に6,950,000円の境目で考えてみます。

$「所得金額 \times 税率」は6,950,000円 \times 23\% = 1,598,500円$

一方で、1つ上の階層の税率で計算してみると

$「所得金額 \times 税率」は6,950,000円 \times 20\% = 1,390,000円$

差分を計算すると

$1,598,500円-1,390,000円=208,500円$

この階層にいたるまでの控除額を加えると

$208,500円+427,500円=636,000円$

あとは同じように計算していくと控除額の値と一致していることが分かります。

「1つ上の階層との税率差分」「1つ上の階層との控除額差分」「階層内の最小の所得金額$\times$差分税率」を下表にまとめました。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | 1つ上の階層との税率差分 | 1つ上の階層との控除額差分 | 階層内の最小の所得金額$\times$差分税率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 | - | - | - |

| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 | 5%($=$10%$-$5%) | 97,500円($=$97,500円$-$0円) | 97,500円($=$1,950,000円$\times$5%) |

| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 | 10%($=$20%$-$10%) | 330,000円($=$427,500円$-$97,500円) | 330,000円($=$3,300,000円$\times$10% |

| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 | 3%($=$23%$-$20%) | 208,500円($=$636,000円$-$427,500円) | 208,500円($=$6,950,000円$\times$3% |

| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 | 10%($=$33%$-$23%) | 900,000円($=$1,536,000円$-$636,000円) | 900,000円($=$9,000,000円$\times$10% |

| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 | 7%($=$40%$-$33%) | 1,260,000円($=$2,796,000円$-$1,536,000円) | 1,260,000円($=$18,000,000円$\times$7% |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 | 5%($=$45%$-$40%) | 2,000,000円($=$4,796,000円$-$2,796,000円) | 2,000,000円($=$40,000,000円$\times$5% |

最後に

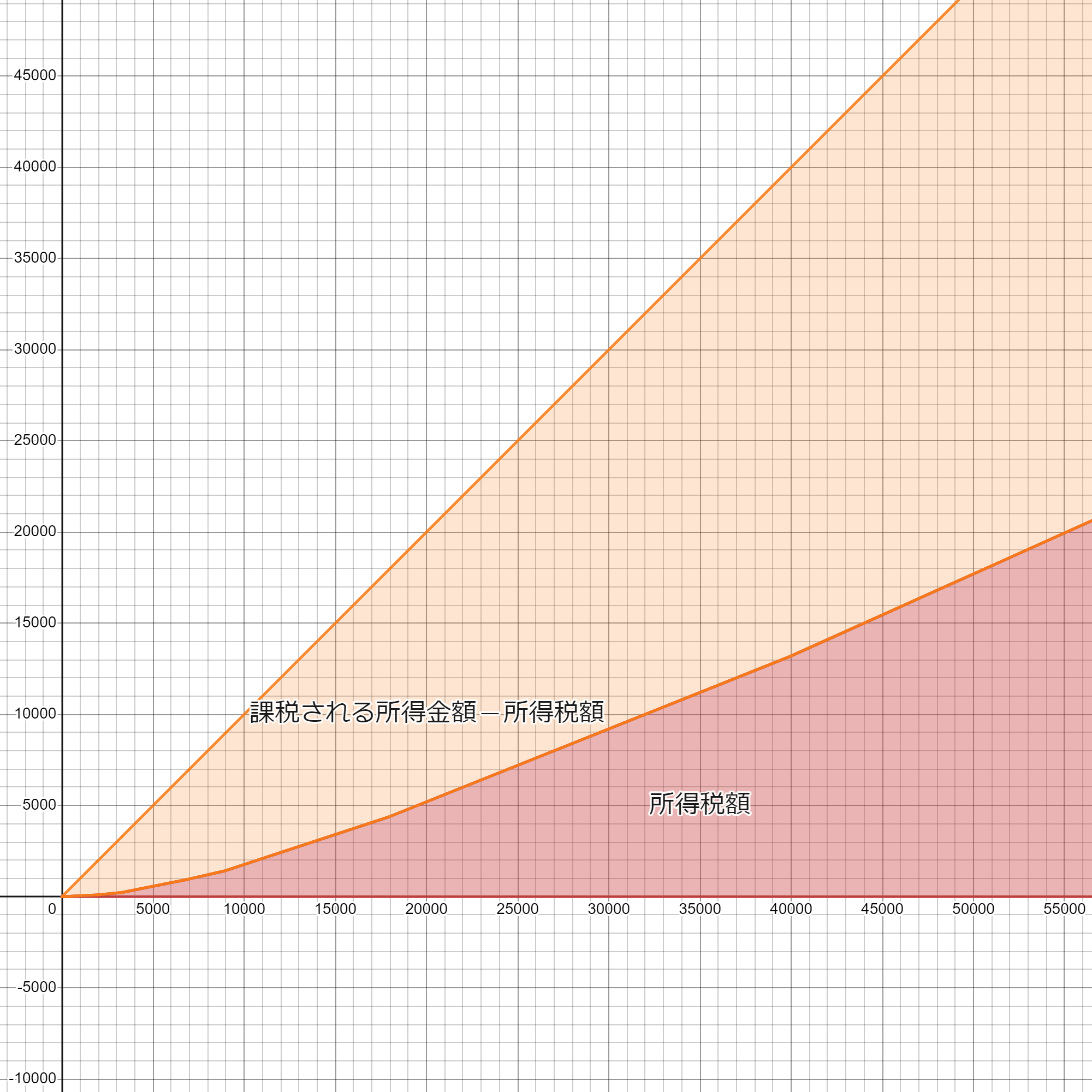

せっかく所得税額をグラフにしたので、課税される所得額のうち所得税額がどのくらいの割合を占めるのかをグラフで視覚化してみます。

赤い部分が所得税額なので納める金額となり、橙色の部分が自分たちの手元に残る金額となります。

所得税額の占める割合

所得税額の占める割合

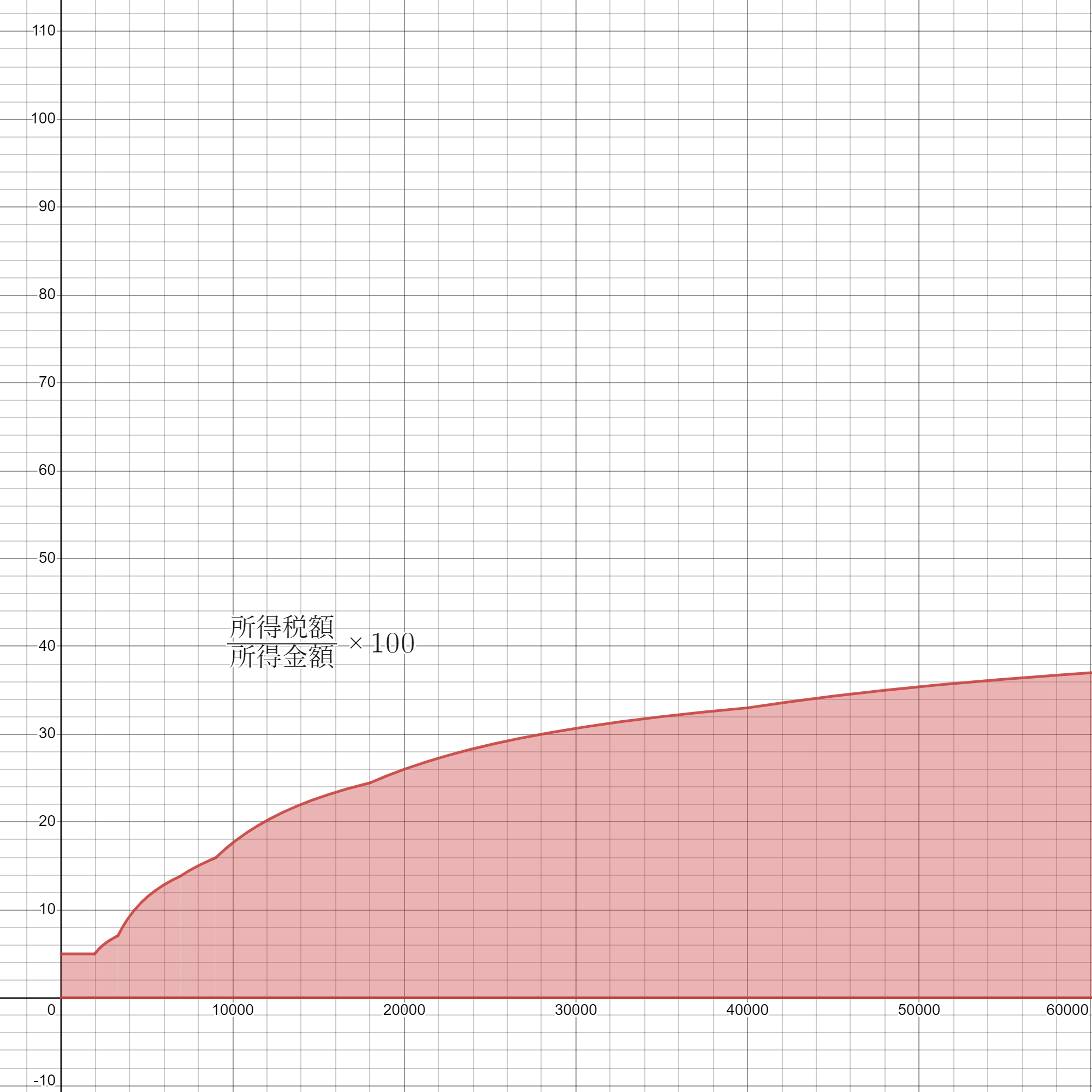

課税される所得金額を$100\%$としたときの所得税額もグラフで視覚化しました。

$$\frac{所得税額}{課税される所得金額} \times 100$$

のグラフで赤い部分が所得税額です。

所得税額の占める割合2

所得税額の占める割合2

グラフにして視覚化することで、表の数値がどんなところに現れるかを見ることができておもしろいですね。世の中のものをグラフにしてみると様々な発見ができそうです。