整数解を考えるのに無理数が出てくるよ!って話

本記事は 日曜数学 Advent Calendar 2024 の6日目の記事です。

はじめに

皆さんこんにちは、あにりんと申すものです。今回の記事は自分が一番好きな定理の「証明」を皆さんに紹介したい!!!というモチベーションで書き始めました。具体的には不定方程式の整数解を今回の記事では取り上げたいと思います。はじめにピタゴラスの定理でお馴染み$x^2+y^2=z^2$の整数解をすべて求め、その次にペル方程式$x^2-Dy^2=1$の整数解について考察していきます(ここが今回紹介したい証明です)。2つの方程式の性質がどのように明らかにされていくのか、その違いに注目して読んで頂けたらと思います。

$x^2+y^2=z^2$の整数解

$a^2+b^2=c^2$をみたす正の整数の組$(a,b,c)$はピタゴラス数と呼ばれ、次の事実が成り立ちます。

すべての$y$を偶数とするピタゴラス数$(x,y,z)$は$0< v< u$を整数とすると$(x,y,z)=(u^2-v^2,2uv,u^2+v^2)$で表される。

定理1の証明として偶奇性を利用するものと単位円上の有理点を考える2つの方法がありますが、ここでは後者の$x^2+y^2=z^2$の整数解の問題($\mathbb{Z}$に関する問題)を$x^2+y^2=1$の有理数解の問題($\mathbb{Q}$に関する問題)に置き換える方法で証明したいと思います。

証明の流れ

Step1.単位円上の有理点を求める問題に帰着

Step2.直線$y=m(x+1)$と単位円の交点を求める

Step3.$m$が有理数$\Longleftrightarrow$交点が有理点を示す

$(x,y,z)$をピタゴラス数とする。このとき、$X= \displaystyle{\frac{x}{z}},Y=\displaystyle{\frac{y}{z}}$とおくと

$$

\begin{eqnarray}

x^2+y^2=z^2 &\Longleftrightarrow&

\left(\frac{x}{z}\right)^2+\left(\frac{y}{z}\right)^2=1 \\

&\Longleftrightarrow& X^2+Y^2=1\\

\end{eqnarray}$$

となり、$X,Y$は有理数であるので単位円上の有理点を考えれば良いとわかり、$x,y,z$が正の整数であることから単位円上の第1象限にある有理点のみを考えれば良いことがわかる(ただし2点$(1,0)$,$(0,1)$を除く)。

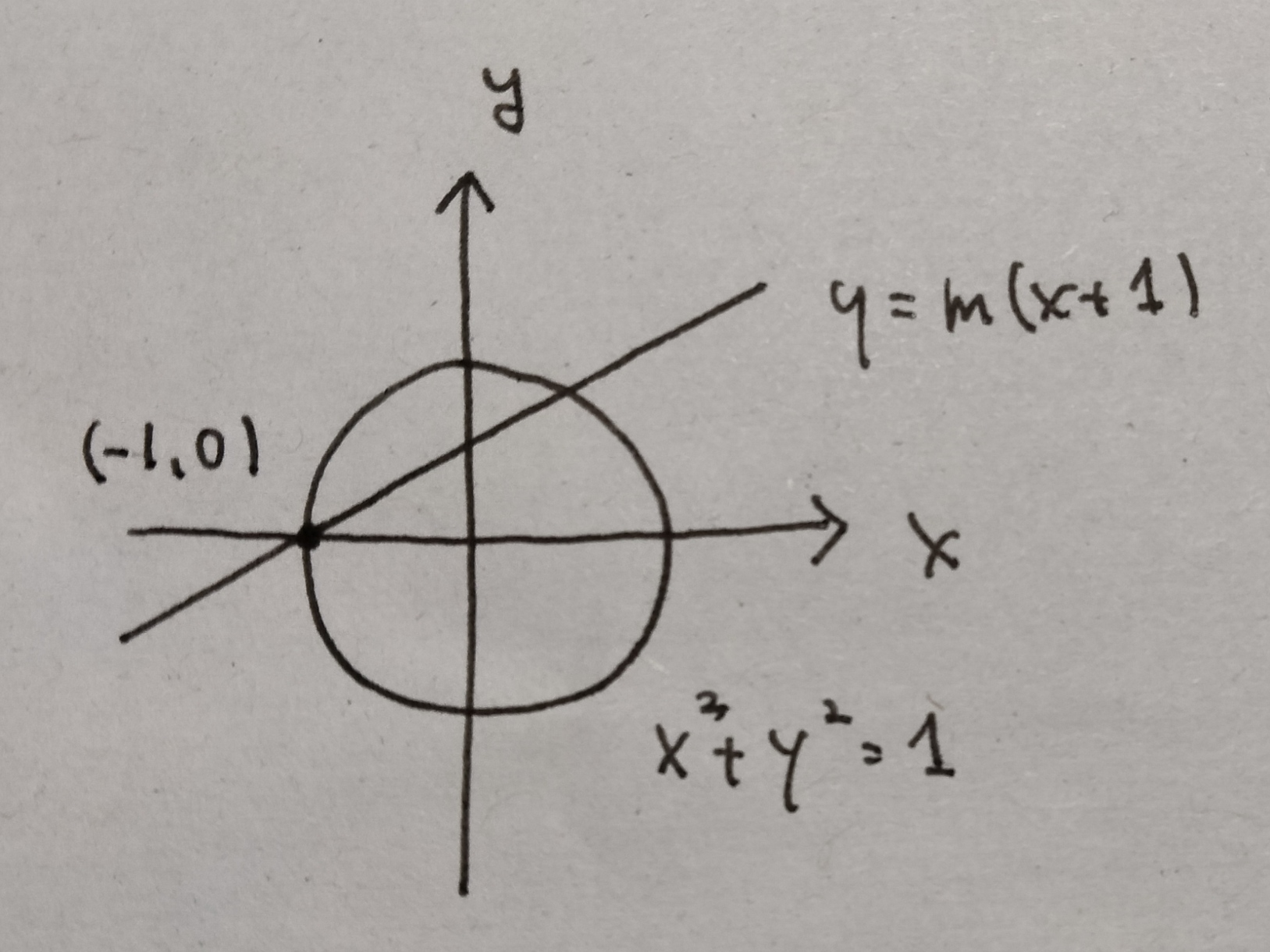

ここで点$(-1,0)$を通り、傾きが$0< m<1$であるような直線を考える。

単位円と直線

単位円と直線

図1よりこの直線と単位円が点$(-1,0)$と第1象限にてもう1点で交わることがわかるのでその交点の座標を調べる。直線の方程式$Y=m(X+1)$を$X^2+Y^2=1$に代入すると

$$

\begin{eqnarray}

&X^2+(m(X+1))^2& = 1 \\

&X^2+m^2(X^2+2X+1)& = 1 \\

&(m^2+1)X^2+2m^2X+(m^2-1)& = 0

\end{eqnarray}$$

ここで、図1より$X=-1$が解であるので因数定理から

$$

(X+1)((m^2+1)X+(m^2-1))=0$$

のように変形できるので$X=-1,\displaystyle{\frac{1-m^2}{1+m^2}}$が得られる。$X=\displaystyle{\frac{1-m^2}{1+m^2}}$を$Y=m(X+1)$に代入すると$Y=\displaystyle{\frac{2m}{1+m^2}}$となる。よって、求めたかった交点の座標は$\left(\displaystyle{\frac{1-m^2}{1+m^2}},\displaystyle{\frac{2m}{1+m^2}}\right)$となるが$m$が有理数のとき、交点は有理点となることがわかる。ゆえに$(X,Y)=\left(\displaystyle{\frac{1-m^2}{1+m^2}},\displaystyle{\frac{2m}{1+m^2}}\right)$が式$X^2+Y^2=1$の有理数解となることがわかる。

逆に$(X_1,Y_1)$を単位円上の有理数点とすると、2点$(-1,0),(X_1,Y_1)$を通る直線の傾き$m$は有理数となる。

よって、単位円上の第1象限にある有理数点は$0< m<1$を有理数とすると$(X,Y)=\left(\displaystyle{\frac{1-m^2}{1+m^2}},\displaystyle{\frac{2m}{1+m^2}}\right)$ですべて与えられる。$0< m<1$は有理数であるので$0< v< u$を整数とすると$m=\displaystyle\frac{v}{u}$とおけ、これを用いると

$$

\begin{eqnarray}

(X,Y) &=& \left({\frac{1-m^2}{1+m^2}},{\frac{2m}{1+m^2}}\right) \\

&=& \left({\frac{u^2-v^2}{u^2+v^2}},{\frac{2uv}{u^2+v^2}}\right) \\

\left(\frac{x}{z},\frac{y}{z}\right) &=& \left({\frac{u^2-v^2}{u^2+v^2}},{\frac{2uv}{u^2+v^2}}\right) \\

(x,y,z) &=& (u^2-v^2,2uv,u^2+v^2)

\end{eqnarray}$$

よって題意は示された。

余談ですが、ピタゴラス数$(a,b,c)$が共通因数をもたないとき$(a,b,c)$を既約ピタゴラス数と呼び、定理1は既約ピタゴラス数以外のピタゴラス数を含んでいます。証明として偶奇性を利用するものを採用すると既約ピタゴラス数に関する次のような結果が得られます。

すべての$y$を偶数とする既約ピタゴラス数$(x,y,z)$は$s>t \geq 1$を互いに素である奇数とすると$(x,y,z)=\left(st,\displaystyle\frac{s^2-t^2}{2},\displaystyle\frac{s^2+t^2}{2}\right)$ですべて表せる。

$x^2-Dy^2=1$の整数解

ディリクレのディオファントス近似定理

まず初めに次の補題を示します。(証明は読み飛ばしても問題ありません)

$\alpha>0$を無理数とする。このとき、

$$

|x-y\alpha|<\frac{1}{y}$$

をみたす正の整数の組$(x,y)$が無数に存在する。

$Y$を任意の正の整数とする。このとき$Y+1$個の数

$0 \cdot \alpha=N_0+F_0$ ,$N_0=0$ ,$F_0=0 $

$1 \cdot \alpha=N_1+F_1$ ,$N_1 \in \mathbb{Z}$ ,$0 \leq F_1<1$

$2 \cdot \alpha=N_2+F_2$ ,$N_2 \in \mathbb{Z}$ ,$0 \leq F_2<1$

$\cdots$

$Y \cdot \alpha=N_Y+F_Y$ ,$N_Y \in \mathbb{Z}$ ,$0 \leq F_Y<1$

と、$Y$個の区間

$$

\left[\frac{0}{Y},\frac{1}{Y}\right),\left[\frac{1}{Y},\frac{2}{Y}\right),...,\left[\frac{Y-1}{Y},\frac{Y}{Y}\right) $$

を考える。このとき$F_i (i=0,1,\cdots,Y)$を鳩、$\displaystyle{\left[

\frac{i-1}{Y},\frac{i}{Y}\right)}(i=1,\cdots,Y)$を巣として鳩ノ巣原理を適用すると、ある正の整数$n,m(0 \leq m< n \leq Y)$が存在して

$$

|F_m-F_n|< \frac{1}{Y}$$

が成立することがわかる($Y+1$匹いる鳩を$Y$個の巣に押し込めているので少なくとも1つの巣は2匹の鳩をもつ)。

ここで関係式$m\alpha=N_m+F_m$,$n\alpha=N_n+F_n$と置換$x=N_n-N_m$,$y=n-m$を用いると上式は

$$

\begin{eqnarray}

|(N_n-N_m)-(n-m)\alpha|& < \frac{1}{Y}\\

|x-y\alpha| < \frac{1}{Y}

\end{eqnarray}$$

とかける。よって任意の正の整数$Y$に対して$|x-y\alpha|<\displaystyle \frac{1}{Y}$をみたす正の整数$x,y$が存在することがわかる。(正直な話なんでxが正になるのかがわかってません、わかる方がいたら教えてくれると助かります)

このことから$Y$をさらに大きくとると$|x-y\alpha|<\displaystyle \frac{1}{Y}$をみたす正の整数$x,y$が新たに得られ$0< y \leq Y$に注意すると、これを繰り返すことで不等式$|x-y\alpha|<\displaystyle \frac{1}{y}$をみたす正の整数の組$(x,y)$が無数に存在することがわかる。

補題3がなにを意味するかというと$|x-y\alpha|<\displaystyle \frac{1}{y}\Longleftrightarrow|\displaystyle \frac{x}{y}-\alpha|<\displaystyle \frac{1}{y^2}$であるから有理数$\displaystyle \frac{x}{y}$と無理数$\alpha$の誤差が$\displaystyle \frac{1}{y^2}$未満となるような有理数$\displaystyle \frac{x}{y}$が無数に存在している、すなわち$\mathbb{R}$がどの位の精度で$\mathbb{Q}$で近似できるかについてを表してるといえます。

紹介したい定理の「証明」

$D$を平方数でない正の整数としたときに不定方程式$x^2-Dy^2=1$をペル方程式と呼びます。ペル方程式$x^2-Dy^2=1$については以下のような事実が成り立ちます。

ペル方程式$x^2-Dy^2=1$は必ず正の整数解をもつ。

ここで$x^2-Dy^2=1$の整数解の問題($\mathbb{Z}$に関する問題)を定理1と同じように$\mathbb{Q}$に関する問題に帰着して解こうとしても$x^2-Dy^2=1$の各項の次数がすべて等しくないことから上手くいきません。その為に新しい発想として、$x^2-Dy^2$を思い切って$\mathbb{R}$の範囲で因数分解してみます。すると、、、

$$

\begin{eqnarray}

&x^2-Dy^2&=1 \\

&(x+y\sqrt{D})(x-y\sqrt{D})&=1

\end{eqnarray}$$

なんと$|x-y\alpha|$の形が現れたではありませんか!このことを使わない手はないので、ここを出発点として証明をしていきましょう。

証明の流れ

Step1.$|x-y\sqrt{D}|<\displaystyle \frac{1}{y}$ならば$|x^2-Dy^2|<3\sqrt{D}$を示す

Step2.補題3と鳩ノ巣原理より$x^2-Dy^2=M$に無数に整数解$(x,y)$があることを示す

Step3.鳩ノ巣原理より$x^2-Dy^2=M$の整数解$(x,y)$の中からある性質をもつものが2つはあることを示す

Step4.Step3の2つの解を用いて$x^2-Dy^2=1$の整数解を作り出す

正の整数の組$(x,y)$が$|x-y\sqrt{D}|<\displaystyle \frac{1}{y}$を満たしているとする。

ここで、$x< y\sqrt{D}+\displaystyle \frac{1}{y}$が成り立つので

$$

\begin{eqnarray}

x+y\sqrt{D} &<& (y\sqrt{D}+\frac{1}{y})+y\sqrt{D}\\ &\leq& 3y\sqrt{D}

\end{eqnarray}$$

上式の両辺に$|x-y\sqrt{D}|$をかければ

$$

\begin{eqnarray}

|x^2-Dy^2| &<& 3y\sqrt{D}\cdot|x-y\sqrt{D}|\\

&<& 3y\sqrt{D}\cdot\frac{1}{y}\\

&=& 3\sqrt{D}

\end{eqnarray}$$

以上より、$|x-y\sqrt{D}|<\displaystyle \frac{1}{y}$をみたす正の整数の組$(x,y)$は

$|x^2-Dy^2|<3\sqrt{D}$を満たす。

ここで、$T=\lfloor3\sqrt{D}\rfloor$とおく($\lfloor \quad \rfloor$はガウス記号)。

鳩として$|x-y\sqrt{D}|<\displaystyle \frac{1}{y}$を満たす正の整数$(x,y)$を、巣として整数

$$

-T,-T+1,\cdots,-1,1,\cdots,T-1,T$$

をとる。今、補題3より$|x-y\sqrt{D}|<\displaystyle \frac{1}{y}$をみたす正の整数の組$(x,y)$が無数にあることに注意して鳩ノ巣原理を用いると

$(x,y)$が鳩のとき、式$x^2-Dy^2$は$-T$から$T$の間にあるので明らかにある整数$M(-T\leq M \leq T,M \neq 0)$が存在して、$x^2-Dy^2=M$は無数の正の整数解$(x,y)$をもつ(無限匹いる鳩を$2T$個の巣に押し込めているので少なくとも1つの巣は無限匹の鳩をもつ)。

$x^2-Dy^2=M$の正の整数解を$(X_i,Y_i),(i=1,2,\cdots)$で表す。

以下、$M$を法として

$$

X_j\equiv X_k \qquad Y_j\equiv Y_k$$

を満たす整数解を鳩ノ巣原理を使って探す。

鳩として$(X_i,Y_i)$を、巣として$(A,B),(0\leq A,B< M)$を設定し、各鳩$(X_i,Y_i)$を巣に入れるのにそれぞれの$M$で割った余りを考える。すると再び鳩ノ巣原理より、

$$

\begin{eqnarray}

X_j \equiv X_k \qquad X^2_j-DY^2_j=M\\

Y_j \equiv Y_k \qquad X^2_k-DY^2_k=M

\end{eqnarray}$$

をみたす$(X_j,Y_j),(X_k,Y_k)$が存在することがわかる(無限匹いる鳩を$M^2 $個の巣に押し込めているので少なくとも1つの巣は無限匹、つまり2匹以上の鳩をもつ)。そして実は

$$

x=\frac{X_jX_k-Y_jY_kD}{M}\qquad y=\frac{X_jY_k-X_kY_j}{M}$$

がペル方程式$x^2-Dy^2=1$の整数解となっている。実際に、

$$

\begin{eqnarray}

x^2-Dy^2 &=& \left(\frac{X_jX_k-Y_jY_kD}{M}\right)^2-D\left(\frac{X_jY_k-X_kY_j}{M}\right)^2\\

&=& \frac{(X_j^2-DY_j^2)(X_k^2-DY_k^2)}{M^2}\\

&=& 1

\end{eqnarray}$$

であり、後は$x,y$が共に整数であることを示せばよい。それには$x,y$の分子が共に$M$の倍数であることが言えればよいが、

$$

\begin{eqnarray}

&X_jX_k-Y_jY_kD& \equiv X_j^2-Y_j^2D=M \equiv 0 \\

&X_jY_k-X_kY_j& \equiv X_jY_j-X_jY_j \equiv 0

\end{eqnarray}$$

これより$x,y$が共に整数であることがわかり、必要があれば負の符号を置き換えることで整数解$(x,y)$,$(x,y \geq 0)$が存在することがわかる。そして今、

$$

\begin{eqnarray}

0 &\leq& y \\

0 &\leq& Dy^2\\

1 &\leq& Dy^2+1=x^2

\end{eqnarray}$$

となるので$x \geq 1$となる。ここで$y=0$と仮定すると$y^2=\displaystyle\frac{x^2+1}{D}$であるので$x^2=-1$となり、$x \geq 1$に矛盾することから$y \geq 1$がわかる。以上のことから$(x,y)=\left(\displaystyle\frac{X_jX_k-Y_jY_kD}{M},\frac{X_jY_k-X_kY_jD}{M}\right)$がペル方程式$x^2-Dy^2=1$の正の整数解であることが示された。

証明の後半に出てきた$x$と$y$はどこからきたんだよ!!!と思う人もいるかもしれませんがこれは式

$$

\frac{X_j-Y_j\sqrt{D}}{X_k-Y_k\sqrt{D}}

=\frac{(X_jX_k-Y_jY_kD)-(X_jY_k-X_kY_j)\sqrt{D}}{X_k^2-DY_k^2}

$$

に由来します。もっと詳しく知りたい方は参考文献[1]を参照して下さい。再び余談ですが、ペル方程式の整数解全体については次のようなことが成り立つことが知られています。

ペル方程式$x^2-Dy^2=1$の正の整数解の中でも$x$が最小であるようなものを$(x_1,y_1)$とおく。このとき、ペル方程式$x^2-Dy^2=1$の任意の解$(x_k,y_k)$は

$$

x_k+y_k\sqrt{D}=(x_1+y_1\sqrt{D})^k \qquad (k=1,2, \cdots )

$$

で表される。

2つの証明を見比べると、、、?

定理1と定理4の証明について考えてみましょう。

定理1では$x^2+y^2=z^2$の整数解の問題($\mathbb{Z}$に関する問題)を$x^2+y^2=1$の有理数解の問題($\mathbb{Q}$に関する問題)として証明をしました。$\mathbb{Q}$は$\mathbb{Z}$の比として表せるので、$\mathbb{Z}$の世界と$\mathbb{Q}$の世界を行き来するのは簡単であると想像がつくし、特に不思議な感じはしないと感じます。

それに対して定理4では$x^2-Dy^2=1$の整数解の問題($\mathbb{Z}$に関する問題)を補題3($\mathbb{R}$を$\mathbb{Q}$でどれだけ近似できるか)を用いて証明を行いました。これは非常に不思議なように思えます。なぜなら$\mathbb{Z}$と$\mathbb{R}$には直接的な繋がりがないように思えるのにも関わらず、証明の中ではこの関係がとても有用に働いており、あたかも$\mathbb{Z}$の世界と$\mathbb{R}$の世界が結びついているように見えるからです。実際は少し異なり、$\mathbb{Q}$が$\mathbb{Z}$と$\mathbb{R}$の世界を結びつける鍵となっています。$\mathbb{Z}$と$\mathbb{Q}$の世界は比を通して結びついていて、$\mathbb{Q}$と$\mathbb{R}$の世界は(今回の場合は)補題3を通して結びついています。

![!FORMULA[207][955086951][0]の関係](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/mathlog-361213.appspot.com/o/uploads%2Fmathdown%2FrGtwZNKOaHYtWxL3izJ7.jpg?alt=media) $\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$の関係

$\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$の関係

このようにまとめてみるとペル方程式の整数解を考えるときに無理数が登場する根拠として補題3(ディリクレのディオファントス近似定理)とペル方程式の形の相性が良いことにあるということがよくわかります。

最後に

今回は自分が一番好きな証明を題材として書かせていただきました。初等整数論は高校レベルの数学でフェルマーの二平方和定理や平方剰余の相互法則などが理解できるので個人的には思い入れのある分野です。今後はより高度な数学を用いながら整数論周りを勉強していきたいと思ってます!初投稿ということでわかりにくいところや不適切な部分があるかもしれませんがよろしくお願いします。

参考文献

[1]ジョセフ・H・シルヴァーマン著、鈴木治郎訳、はじめての数論 原著第3版 発見と証明の大航海‐ピタゴラスの定理から楕円曲線まで、丸善出版、2014

[2]

数学の景色、ピタゴラス数の求め方(解)・性質とその証明、閲覧日2024年12月6日、https://mathlandscape.com/pythagoras-triple/#toc7