次元定理を3つの部分空間に拡張した際のズレ

$K$を体、$V$を$K$上の有限次元ベクトル空間とします(よく分からない場合、$V$は$\mathbb R^n$や$\mathbb C^n$だと思って下さい。)。$V$の2つの部分空間$W_1,W_2$に対しては、(部分空間の)次元定理と呼ばれる等式

$$ \dim(W_1+W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

が成り立ちます。では3つの部分空間の場合はどうでしょうか。$W_1,W_2,W_3$を$V$の部分空間とし、次のような拡張を考えてみます。

問.

$$ \dim(W_1+W_2+W_3)=\dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_1 \cap W_2) - \dim(W_1 \cap W_3) - \dim(W_2 \cap W_3) + \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3) \tag{$*$}$$

は成り立つか?

結果を知らない方は、ぜひ考えてみて下さい。

(続きは↓スクロール)

結論から言うと、上の問の答えは「必ずしも成り立つとは限らない」となります(まあタイトルでズレって言ってるし)。例を挙げると、$\mathbb R^2$の標準基底を$\{ \boldsymbol e_1, \boldsymbol e_2 \}$として

$$ W_1=\left\langle \boldsymbol e_1 \right\rangle, \quad W_2=\left\langle \boldsymbol e_2 \right\rangle, \quad W_3=\left\langle \boldsymbol e_1+ \boldsymbol e_2 \right\rangle$$

とすれば、左辺は$2$,右辺は$3$となり、成り立ちません。

成り立つ場合もあります。例えば$\mathbb R^3$の標準基底を$\{ \boldsymbol e_1, \boldsymbol e_2, \boldsymbol e_3 \}$として

$$ W_1=\left\langle \boldsymbol e_1 \right\rangle, \quad W_2=\left\langle \boldsymbol e_2 \right\rangle, \quad W_3=\left\langle \boldsymbol e_3 \right\rangle$$

とすれば、両辺とも$3$となり、成り立ちます。

さて、あるとき筆者はこの結果を知り、「$(*)$の両辺の差は何によって決まるのか?特に、両辺が等しくなるのはどのような時か?」ということが気になりました。調べてもいまいち「これだ」という結果は出てこなかったので、自力で考え、一応自分なりの結論は得られました。この記事は、得られた結論、およびその他試行錯誤の過程で得られたものをまとめたものです。

結論は「ホモロジー群の次元として」の節にあります。下記の$\rho$の定義さえ読んでいただければ、途中の節を飛ばして「ホモロジー群の次元として」を読むことも可能です。

$\rho$の定義

($(*)$の右辺)$-$($(*)$の左辺)を$\rho(W_1,W_2,W_3)$と書くことにします。すなわち

$$\color{red}\rho(W_1,W_2,W_3)\color{black}=(\dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_1 \cap W_2) - \dim(W_1 \cap W_3) - \dim(W_2 \cap W_3) + \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3))-\dim(W_1+W_2+W_3)$$

と定めます。これは筆者独自の記号です。なぜこの順で差を取るのかというと、後で示すように、こうすると必ず$\rho(W_1,W_2,W_3)\geq 0$となるからです。

まず、定義からすぐに

$\rho(W_1,W_2,W_3)$は$W_1,W_2,W_3$について対称。

が分かります。

特別な場合

$W_1,W_2,W_3$が特別な条件を満たすときの$\rho$の値を調べてみます。

- $W_1+W_2+W_3=W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$ならば$\rho(W_1,W_2,W_3)=0$

- ある$i,j$(ただし$i\neq j$)について$W_i \subset W_j$が成り立つならば$\rho(W_1,W_2,W_3)=0$

- $W_1+W_2+W_3=W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$ならば、$(*)$の両辺はともに

$$ \dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3$$

となることが容易に確かめられる。したがって$\rho(W_1,W_2,W_3)=0$. - $W_1 \subset W_2$としてよい。このとき

$$ ((*)\text{の左辺}) = \dim(W_2 + W_3)$$

となる。一方$(*)$の右辺については、$W_1 \cap W_2 = W_1,\quad W_1 \cap W_2 \cap W_3 = W_1 \cap W_3$を用いると

$$ \begin{eqnarray} ((*)\text{の右辺}) &=& \dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim W_1 - \dim(W_1 \cap W_3) - \dim(W_2 \cap W_3) + \dim(W_1 \cap W_3) \\ &=& \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_2 \cap W_3) \\ &=& \dim(W_2 + W_3) \end{eqnarray}$$

となる。したがって$\rho(W_1,W_2,W_3)=0$.

(1)と(2)は対照的な状況ですが、どちらも$\rho=0$となりました。$W_1,W_2,W_3$の重なりが小さい時と大きい時で差がある、といった直感的に分かりやすい性質が見つかれば嬉しかったのですが、どうやらそういった性質は無いようです。

$(*)$の証明の失敗例とそこから得られること

一度冒頭の問題に戻ります。一目見て、「2つの部分空間についての次元定理を用いて$+$を$\cap$に変換していく」という方針で証明できるのでは、と思った方もいるのではないでしょうか(私は思いました)。この方針で進めるとどこが引っかかるのか、確かめてみます。

$$ \begin{eqnarray} \dim(W_1+W_2+W_3) &=& \dim ((W_1+W_2)+W_3) \\

&=& \dim(W_1+W_2)+\dim W_3 - \dim((W_1+W_2)\cap W_3)

\end{eqnarray}$$

この次は$\dim((W_1+W_2)\cap W_3) = \dim((W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3))$と分配法則のような計算をしたくなるところですが、これが誤りです。実際、上で挙げた$\mathbb R^2$での例を当てはめれば、必ずしも成り立たないことが確かめられます。ちなみに

$$ (W_1+W_2)\cap W_3 \supset (W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3)$$

であることはすぐに分かるので、$\dim((W_1+W_2)\cap W_3) \geq \dim((W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3))$が常に成り立ちます。

仮に$\dim((W_1+W_2)\cap W_3) = \dim((W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3))$が成り立つとすれば、上の計算から続けて

$$ \begin{eqnarray} &=& \dim(W_1+W_2)+\dim W_3 - \dim((W_1 \cap W_3)+(W_2 \cap W_3)) \\

&=& \dim W_1 + \dim W_2 - \dim (W_1 \cap W_2) + \dim W_3 - \dim (W_1 \cap W_3) - \dim (W_2 \cap W_3) + \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3)

\end{eqnarray}$$

となり、$(*)$が成り立ちます。

上で行った計算は、

$$ \begin{eqnarray} ((*)\text{の左辺})&=&\dim(W_1+W_2)+\dim W_3 - \dim((W_1+W_2)\cap W_3) \\ ((*)\text{の右辺})&=&\dim(W_1+W_2)+\dim W_3 - \dim((W_1 \cap W_3)+(W_2 \cap W_3)) \end{eqnarray}$$

が成り立つことを意味します。辺々の差を取ることにより、以下が得られます。

$\rho(W_1,W_2,W_3)=\dim((W_1+W_2)\cap W_3) - \dim((W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3))$

このことと、上で述べた$(W_1+W_2)\cap W_3 \supset (W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3)$から

$\rho(W_1,W_2,W_3) \geq 0$

さらに

以下は同値:

(1) $\rho(W_1,W_2,W_3) = 0$

(2) $(*)$が成り立つ。

(3) $(W_1+W_2)\cap W_3 = (W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3)$

が従います。

$\rho$の色々な表示

前節のもの以外にも、$\rho$は色々な表示を持つことが分かりました。下にリストアップしますが、そのままでは読み取りづらいので、後に続く文と並行して読んでください。

以下の値は$\rho(W_1,W_2,W_3)$に等しい:

(1) $(\dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_1 \cap W_2) - \dim(W_1 \cap W_3) - \dim(W_2 \cap W_3) + \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3))-\dim(W_1+W_2+W_3)$

(2) $\dim((W_1+W_2)\cap W_3) - \dim((W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3))$

(3) $\dim((W_1+W_2)\cap W_3) + \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3) - \dim(W_1\cap W_3) - \dim(W_2 \cap W_3)$

(4) $\dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3)-(\dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_1 + W_2) - \dim(W_1 + W_3) - \dim(W_2 + W_3) + \dim(W_1 + W_2 + W_3))$

(5) $\dim((W_1 + W_3)\cap(W_2 + W_3)) - \dim((W_1 \cap W_2) + W_3)$

(6) $\dim(W_1 + W_3) + \dim(W_2 + W_3) - \dim((W_1 \cap W_2) + W_3) - \dim(W_1 + W_2 + W_3)$

また、(2),(3),(5),(6)は添え字を入れ替えたものも等しい。

(1)は定義そのもの、(2)は前節で示したもので、(3)は(2)の第2項を次元定理で書き換えたものです。

また、(3)に現れる4つの部分空間は$W_1+W_2, W_1\cap W_2, W_1, W_2$それぞれと$W_3$の共通部分になっています。

(4),(5),(6)の証明は後述しますが、これらは「(1),(2),(3)の(和空間の意味での)$+$と$\cap$を入れかえて全体を$-1$倍したもの」です。試行錯誤の中で見つけたものですが、なぜこれが成り立つのか、筆者は直感的には理解できていません。

「添え字を入れ替えたものも等しい」の部分は、$\rho$の対称性から従います。

(4)を示す。(1)と(4)から$\dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3)$と$-\dim(W_1+W_2+W_3)$を除いたものはそれぞれ

$$ \dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_1 \cap W_2) - \dim(W_1 \cap W_3) - \dim(W_2 \cap W_3)$$

$$ -(\dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_1 + W_2) - \dim(W_1 + W_3) - \dim(W_2 + W_3))$$

であり、これらが等しいことを言えばよい。後者から前者を引いて整理すると

$$ \begin{eqnarray} &\dim(W_1+W_2)&+\dim(W_1 \cap W_2) - \dim W_1 - \dim W_2 \\

+&\dim(W_1+W_3)&+\dim(W_1 \cap W_3) - \dim W_1 - \dim W_3 \\

+&\dim(W_2+W_3)&+\dim(W_2 \cap W_3) - \dim W_2 - \dim W_3

\end{eqnarray}$$

となり、これは$0$である。

(5),(6) については、(1)から(2),(3)を示したのと全く同じ流れで(4)から示せる。

(5)に現れる部分空間については、

$$ (W_1+W_3)\cap(W_2 + W_3) \supset (W_1\cap W_2)+W_3$$

が成り立つことが容易に分かります。したがって、

以下は同値:

(1) $\rho(W_1,W_2,W_3)=0$

(2) $(*)$が成り立つ。

(3) $(W_1+W_2)\cap W_3 = (W_1\cap W_3)+(W_2 \cap W_3)$

(4) $(W_1+W_3)\cap(W_2 + W_3) = (W_1\cap W_2)+W_3$

(3),(4)については、添え字を入れ替えたものも同値である。

が言えます。

ホモロジー群の次元として

ここからは少し詳しい人向けです。この節の末尾にある解釈が「自分なりの結論」です。

ホモロジー群を扱いますが、鎖複体のホモロジー群の定義だけ知っていれば十分です。

鎖複体のホモロジー群の定義(群論の知識が必要です)

アーベル群と群準同型のなす列

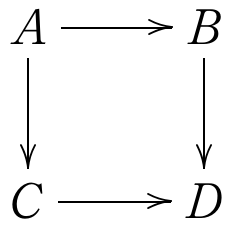

$$ \cdots \longrightarrow A_{i+1} \xrightarrow{\ f_i\ } A_i \xrightarrow{f_{i-1}} A_{i-1} \longrightarrow \cdots$$

(長さは有限でも、片側に無限でも、両側に無限でも良い)があって、任意の$i$について$f_{i-1} \circ f_i = 0$を満たすとき、この列を鎖複体と呼び、剰余群$\mathrm{Ker}(f_{i-1})/\mathrm{Im}(f_i)$のことを$i$次ホモロジー群と呼びます。ちなみに、添え字が減っていくのではなく増えていく場合、コホモロジー群と言います。

ホモロジー群がすべて$0$であるような鎖複体を完全列(または完全系列)と言います。

各$A_i$が$K$上のベクトル空間で、各$f_i$が$K$-線形写像であるとき、ホモロジー群も$K$上のベクトル空間になります。

部分空間$W_1,W_2,W_3$から自然に定まる鎖複体があり、そのホモロジー群の次元として$\rho$が現れることが分かりました。

以下の列は鎖複体である。

$$ 0 \longrightarrow W_1 \cap W_2 \cap W_3 \xrightarrow{\ \varphi_2\ } (W_1 \cap W_2) \oplus (W_1 \cap W_3) \oplus (W_2 \cap W_3) \xrightarrow{\ \varphi_1 \ } W_1 \oplus W_2 \oplus W_3 \xrightarrow{\ \pi \ } W_1 + W_2 + W_3 \longrightarrow 0$$

ここで、

$$ \varphi_2(a) = (a,a,a)$$

$$ \varphi_1(a_{12},a_{13},a_{23}) = (a_{12}-a_{13},a_{23}-a_{12},a_{13}-a_{23})$$

$$ \pi(a_1,a_2,a_3) = a_1+a_2+a_3$$

である。さらに、$W_1+W_2+W_3$を$0$次とし、右から左に向かって$0$次、$1$次、$2$次、$3$次として$i$次ホモロジー群を$H_i$とおくと、

(1) $H_0=H_2=H_3=0$

(2) $\dim H_1 = \rho(W_1,W_2,W_3)$

が成り立つ。

鎖複体であることはすぐに分かる。

$H_0=0$は$\pi$が全射であることと同値であり、これは明らか。

$H_3=0$は$\varphi_2$が単射であることと同値であり、これも明らか。

$H_2=0$を示す。$\mathrm{Ker} (\varphi_2) \subset \mathrm{Im} (\varphi_1)$を示せば良い。任意に$(a_{12},a_{13},a_{23})\in \mathrm{Ker}(\varphi_2)$をとると、

$$ a_{12}-a_{13}=a_{23}-a_{12}=a_{13}-a_{23}=0$$

より$a_{12}=a_{13}=a_{23}$である。この等しい元を$a$とおくと$a\in W_1 \cap W_2 \cap W_3$であり、$\varphi(a)=(a_{12},a_{13},a_{23})\in \mathrm{Im}(\varphi_1)$.

最後に$\dim H_1 = \rho(W_1,W_2,W_3)$を示す。まず$\dim(\mathrm{Ker}(\pi))$を考える。準同型定理から$(W_1 \oplus W_2 \oplus W_3)/\mathrm{Ker}(\pi)\cong\mathrm{Im}(\pi)$であり、$\pi$が全射であることと合わせて

$$ \begin{eqnarray} \dim(\mathrm{Ker}(\pi)) &=& \dim(W_1 \oplus W_2 \oplus W_3) - \dim(W_1+W_2+W_3) \\

&=& \dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_1+W_2+W_3) \end{eqnarray}$$

を得る。次に$\dim(\mathrm{Im(\varphi_1)})$を考える。準同型定理から$((W_1 \cap W_2) \oplus (W_1 \cap W_3) \oplus (W_2 \cap W_3))/\mathrm{Ker}(\varphi_1)\cong\mathrm{Im}(\varphi_1)$であり、$H_2=0$であったから$\mathrm{Ker}(\varphi_1) = \mathrm{Im}(\varphi_2),$さらに$\varphi_2$は単射であったから$\mathrm{Im}(\varphi_2) \cong W_1 \cap W_2 \cap W_3$. したがって

$$ \begin{eqnarray} \dim(\mathrm{Im}(\varphi_1)) &=& \dim((W_1 \cap W_2) \oplus (W_1 \cap W_3) \oplus (W_2 \cap W_3)) - \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3) \\

&=& \dim (W_1 \cap W_2) + \dim (W_1 \cap W_3) + \dim (W_2 \cap W_3) - \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3) \end{eqnarray}$$

を得る。以上の結果を用いて$\dim(\mathrm{Ker}(\pi))-\dim(\mathrm{Im}(\varphi_1))$を計算すると$\rho(W_1,W_2,W_3)$に一致することが分かり、したがって$\dim H_1 = \dim(\mathrm{Ker}(\pi)) - \dim(\mathrm{Im}(\varphi_1)) = \rho(W_1,W_2,W_3)$となる。

以下は同値:

(1) $\rho(W_1,W_2,W_3)=0$

(2) $(*)$が成り立つ。

(3) 定理7の鎖複体において$H_1=0$

(4) 定理7の鎖複体が完全列。

調べたところ、 MathOverflowに定理7と同じような内容がありました。 一般の個数の部分空間に対して同様のことが言えるようです。文献もあるようですが、確認できていません。

この結果から、$\rho$について1つの解釈が得られます。まず、$\mathrm{Ker(\pi)}$は$W_1,W_2,W_3$の元の組$(a_1,a_2,a_3)$で、$a_1+a_2+a_3=0$を満たすもの全体の集合です。このことから、$\dim(\mathrm{Ker}(\pi))$という値は$W_1,W_2,W_3$の元がどのぐらい多くの関係式を持つかを表していると言えます。一方$\mathrm{Im}(\varphi_1)$は

$$ (a,-a,0),(b,0,-b),(0,c,-c)$$

の形の元で生成される空間です。これらは$a+(-a)+0=0$などの自明な関係式に対応しています。このことから、$\dim(\mathrm{Im}(\varphi_1))$という値は、$W_1,W_2,W_3$の元の間の関係式のうち、自明なものがどのぐらいあるかを表していると言えます。したがって、$\rho(W_1,W_2,W_3)$という値は、$W_1,W_2,W_3$の元が非自明な関係式をどのぐらい持っているかを表している、と解釈できます。

この解釈から、$(*)$が成り立つのは$W_1,W_2,W_3$の元が非自明な関係式を持たないときである、と言えます。

おまけ 一般の加群への拡張

$R$を環、$M$を左$R$加群とし、$N_1,N_2,N_3$を$M$の部分$R$加群とします。一般の$R$加群に対して次元は定義されませんが、前節と同様に複体を構成することはできます。

以下の列は鎖複体である。

$$ 0 \longrightarrow N_1 \cap N_2 \cap N_3 \xrightarrow{\ \varphi_2\ } (N_1 \cap N_2) \oplus (N_1 \cap N_3) \oplus (N_2 \cap N_3) \xrightarrow{\ \varphi_1 \ } N_1 \oplus N_2 \oplus N_3 \xrightarrow{\ \pi \ } N_1 + N_2 + N_3 \longrightarrow 0$$

ここで、

$$ \varphi_2(a) = (a,a,a)$$

$$ \varphi_1(a_{12},a_{13},a_{23}) = (a_{12}-a_{13},a_{23}-a_{12},a_{13}-a_{23})$$

$$ \pi(a_1,a_2,a_3) = a_1+a_2+a_3$$

である。さらに、$N_1+N_2+N_3$を$0$次とし、右から左に向かって$0$次、$1$次、$2$次、$3$次として$i$次ホモロジー群を$H_i$とおくと、$H_0=H_2=H_3=0$が成り立つ。

このときの$H_1$は、$N_1,N_2,N_3$の元の間に非自明な関係式がどのぐらいあるかを表していると解釈できます。