フィボナッチ数列を拡張したk-ナッチ数列の一般項についての予想(その2)

はじめに

この記事は先に投稿した記事「 フィボナッチ数列を拡張したk-ナッチ数列の一般項についての予想 」の続きになります。まだ読んでいない方はそちらを先に読んでみてください。

また、以前の記事と同様に四捨五入を表す関数として $\left\lfloor x\right\rceil$ を使います。すなわち

$\left\lfloor x\right\rceil=\left\lfloor x+\frac{1}{2}\right\rfloor$

ということです。

以下では特に断りがない限り $k$ は2以上の自然数とします。$(2\leqq k,k\in\mathbb{N})$

予想の内容とこれまでにわかっていること

k-ナッチ数列の第$n$項を $a_k(n)$ と表記する。このとき、$a_k(n)$ は次の式で求めることができる。

${\displaystyle

a_k(n)=\left\lfloor

\frac{A_k^n}{B_k}

\right\rceil

}$

ただし、$A_k,B_k$は次の定数である。

$f_k(x)=x^k-x^{k-1}-x^{k-2}-\cdots-x^2-x-1$

として、

${\displaystyle A_k\cdots\cdots f_k(x)=0\text{ の正の実数解} }$

${\displaystyle \begin{align} B_k &=f_k'(A_k) \end{align} }$

次に、これまでにわかっていることを確認します。

k-ナッチ数列の一般項を次のように表現できることは確認済でした。

${\displaystyle a_k(n) = \sum_{i=1}^{k} \frac{\beta_i^{n}}{f_k'(\beta_i)} }$

ただし、$f_k(x)=x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1$ として $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ は $x$の方程式 $f_k(x)=0$ の$k$個の解を表し、$f_k'(x)$ は $f(x)$ の導関数である。

「 フィボナッチ数を一般化したk-ナッチ数の一般項 」 の記事の最後でこのように書きました。

私の予想では $x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ は$k$にかかわらず $1< x<2$ の範囲に実数解を1つもち、残りの$k-1$個の(複素数範囲の)解の絶対値は1未満となり、上記の一般項の式では絶対値1未満の解は計算結果にほとんど影響を与えない結果、1つの実数解を用いた四捨五入による表現が$k$によらず可能なのではないか、と考えています。$k=2,3$の場合は正しいことがわかりましたが、$k\ge4$の場合は未証明です。何か情報等ありましたらコメント欄等へご連絡お願いします!

すると、コメント欄や引用記事で、

H.O.

さん、

iida_256

さん、

kzaukzau

さん、

瀟灑

さんから有益な情報をいろいろ寄せていただき、予想のうち「 $x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ は$k$にかかわらず $1< x<2$ の範囲に実数解を1つもち、残りのk-1個の(複素数範囲の)解の絶対値は1未満となる」の部分について解決することができました!

まだ予想のすべてを完全に解決できたわけではなく、部分的な解決ではありますが、大きな前進がありましたので、以下の記事にまとめさせていただきます。

$x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ の解の確認

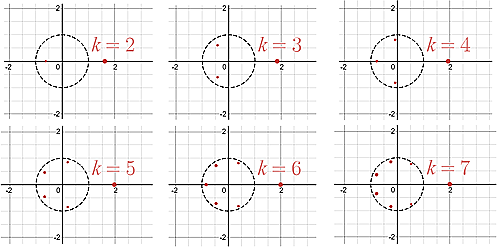

証明をする前に、複素数平面上の実際の解の配置がどうなっているのかを数値計算で確認してみましょう。

解の配置

解の配置

赤い点がそれぞれの解の位置を示しています。

確かに、 $x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ は$k$にかかわらず $1< x<2$ の範囲に実数解を1つもち、残りのk-1個の(複素数範囲の)解の絶対値は1未満となっていることがわかります。このままkが増えていっても同じようになるのではないかと予想できますね。

この記事でやること

この記事では、まず「 $x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ の $k$ 個の解のうち $k-1$ 個の(複素数範囲の)解の絶対値は1未満となること」を証明し、次に「残りの1個の解は $1< x<2$ の範囲の実数であること」を証明します。最後に予想との関係を再確認します。

$x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ の $k$ 個の解のうち $k-1$ 個の(複素数範囲の)解の絶対値は1未満となることの証明

$f_k(x)=0$ の一般解を厳密に求めることは難しく、解の存在する範囲を厳密解から調べることは(私には)容易ではありません。しかしながら、複素解析における定理である「ルーシェの定理」などを用いれば、厳密解を計算しなくとも、複素数平面上の単位円内に $k-1$ 個の解が存在することを証明することができます。

まずはルーシェの定理を紹介します。

${\displaystyle D\ }$ を複素数平面のある単連結な開集合(領域)、${\displaystyle \partial D}$ をその境界 (ただし、連続曲線であるなど、十分に良い性質を持つものとする)、${\displaystyle K\ }$ を ${\displaystyle D\ }$ の閉包 (= ${\displaystyle D+\partial D\ }$ ) とし、${\displaystyle g(z)\ }$ および ${\displaystyle h(z)\ }$ を${\displaystyle K\ }$ 上で定数でない正則な複素関数で、${\displaystyle \partial D\ }$ 上で、${\displaystyle |g(z)|>|h(z)|\ }$ を満たすとすれば、 ${\displaystyle D\ }$ 内での ${\displaystyle g(z)+h(z)\ }$ と ${\displaystyle g(z)\ }$ の零点の個数 (ただし位数 $n$ の零点は $n$ 個として数える)は一致する。

(以下の記事を見やすくするため、Wikipediaでは $f(z),g(z)$ と表記されていたものを$g(z),h(z)$ に置き換えています。)

ルーシェの定理そのものの証明は省略します。気になる方はWikipediaに証明がありますのでそちらをご覧ください。

証明の方針

証明の方針としては、いい感じの関数 $g(z),h(z)$ を見つけて $f(z)=g(z)+h(z)$ と表すことができれば、いい感じの領域内では $f(z)=0$ の解の個数と $g(z)=0$ の解の個数が一致するので、いい感じの関数の中でも $g(z)=0$の解の個数が調べやすいものを見つけることになります。

ただし、ルーシェの定理だけでは $k-1$ 個の解の絶対値が1以下であることまでしか言えません。そこで、「単位円上には解が存在しないこと」も示すことで、最終的に $k-1$ 個の解の絶対値が1未満であることを示します。

(複素数について考えていることをわかりやすくするため、ここでは変数を $x$ から $z$ に置き換えています。)

証明1 $k-1$ 個の解の絶対値が1以下であることの証明

この証明は kzaukzau さんが「 apu_yokai氏の予想に関する考察 」の記事のコメント欄でされていたものに加筆したものです。

証明の準備として次の補題を示します。

${\displaystyle 0<\epsilon<\frac{k-1}{k+1}} \qquad\Rightarrow\qquad (1+\epsilon)^{k+1}+1<2(1+\epsilon)^k $

関数 $H(\epsilon)$ を次のように定義します。

$H(\epsilon):=(1−\epsilon)(1+\epsilon)^k$

微分すると

$\begin{align}

H′(\epsilon)&=(1−\epsilon)′(1+\epsilon)^k+(1−\epsilon)((1+\epsilon)^k)′\\

&=−(1+\epsilon)^k+(1−\epsilon)k(1+\epsilon)^{k−1}\\

&=(1+\epsilon)^{k−1}\left(−(1+\epsilon)+(1−\epsilon)k\right)\\

&=(k+1)(1+\epsilon)^{k−1}\left(\frac{k−1}{k+1}−\epsilon\right)

\end{align}$

となり、$0\leqq\epsilon\lt\frac{k−1}{k+1}$ の範囲では $H′(\epsilon)>0$ であることがわかります。

$H(0)=1$

ですから、 $0\lt\epsilon\lt\frac{k−1}{k+1}$ のときは $H(\epsilon)>1$ です。

$H(\epsilon)$ の定義より $H(\epsilon)>1$ ならば

$1<(1−\epsilon)(1+\epsilon)^k$

両辺に $(1+\epsilon)^{k+1}$ を足すと

$(1+\epsilon)^{k+1}+1<(1+\epsilon)^{k+1}+(1−\epsilon)(1+\epsilon)^k$

整理して

$(1+\epsilon)^{k+1}+1<2(1+\epsilon)^k$

以上より

${\displaystyle 0<\epsilon<\frac{k-1}{k+1}}

\qquad\Rightarrow\qquad

(1+\epsilon)^{k+1}+1<2(1+\epsilon)^k

$

が示されました。

補題を使って以下で証明を行います。

$f_k(z)=z^k-z^{k-1}-\cdots-z^2-z-1$

について、 $f_k(1)\ne0$ ですから、$f_k(z)$ は $z=1$ を零点に持ちません。

次に、

$E_k(z):=z^{k+1}-2z^k+1$

とします。

簡単な計算により、

$E_k(z)=(z-1) f_k(z)$

とわかります。

$E_k(z)$ は、複素数の範囲に $k+1$ 個の零点を持ち、そのうち一つは $z=1$で、残りの $k$ 個の零点は $f_k(z)$ の零点と一致するはずです。

さて、いよいよルーシェの定理を使います。ルーシェの定理を適用する境界として、単位円よりわずかに大きい円を使います。

小さい正の数 $\epsilon$ を次の範囲にとります。

${\displaystyle 0<\epsilon<\frac{k-1}{k+1}}$

境界 ${\displaystyle \partial D}$ を原点中心、半径 $1+\epsilon$ の円で定義し、その内部の領域を ${\displaystyle D\ }$ とします。また、${\displaystyle K\ }$ を ${\displaystyle D\ }$ の閉包 (= ${\displaystyle D+\partial D\ }$ ) とします。

そして、$g(z),h(z)$ として次の関数を定義します。

$g(z)=-2z^{k}$

$h(z)=z^{k+1}+1$

${\displaystyle \partial D}$ 上では、

${\displaystyle\left|g(z)\right|=2(1+\epsilon)^{k}}$

${\displaystyle

\begin{align}

\left|h(z)\right|&=\left|(1+\epsilon)^{k+1}e^{i\theta}+1\right|\\

&\leqq (1+\epsilon)^{k+1}+1

\end{align}

}$

ですから、補題を使うと

$\left|h(z)\right|\leqq (1+\epsilon)^{k+1}+1

<2(1+\epsilon)^k=\left|g(z)\right|$

したがって

$\left|g(z)\right|>\left|h(z)\right|$

となります。

${\displaystyle g(z)\ }$ および ${\displaystyle h(z)\ }$ は ${\displaystyle K\ }$ 上で定数でない正則な複素関数で、${\displaystyle \partial D\ }$ 上で、${\displaystyle |g(z)|>|h(z)|\ }$ を満たしますからルーシェの定理を使うと、${\displaystyle D\ }$ 内での ${\displaystyle g(z)+h(z)\ }$ と ${\displaystyle g(z)\ }$ の零点の個数 (ただし位数 $n$ の零点は $n$ 個として数える)は一致することがわかります。

${\displaystyle D\ }$ 内での ${\displaystyle g(z)=-2z^{k} }$ の零点の個数は $k$ 個ですから、 ${\displaystyle g(z)+h(z)=E_k(z) }$ の零点の個数も $k$ 個です。

ここで、$z=1$ は ${\displaystyle D\ }$ 内にあり、$E_k(z)$の零点ですが$f_k(z)$の零点ではありません。$E_k(z)$ の $z=1$ を除く 零点は $f_k(z)$ の零点と一致するはずですから、結局、$f_k(z)$ は ${\displaystyle D\ }$ 内に$k-1$ 個の零点を持つことがわかります。

$\epsilon$ はいくらでも小さくできることから、$f_k(z)=0$ の絶対値が1以下の(重複度を含めた)解の個数は $k-1$ 個とわかりました。

なお、解の絶対値が1以下であることを証明する方法はほかにもあります。例えば H.O. さんに紹介していただいた論文 GENERALIZED FIBONACCI NUMBERS AND ASSOCIATED MATRICES でもルーシェの定理を使って解の絶対値が1以下であることを証明していますが、$g(z),h(z)$として次のものを使っているなど、上記の証明とは少し方法が違います。

$g(z)=-2z^k+1$

$h(z)=z^{k+1}$

kzaukzau さんの方法の方がスマートだと思いましたのでこの記事ではこちらを採用しました。

証明2 $k-1$ 個の解の絶対値が1未満であることの証明

次に、$f_k(x)=x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1$

が複素数平面の単位円上に零点を持たないことを示します。

先ほどの証明と同様に、

$

\begin{align}

E_k(z)&=z^{k+1}-2z^k+1\\

&=(z-1) f_k(z)

\end{align}

$

とします。

$E_k(z)$ が絶対値1の零点を持つと仮定しその零点を $e^{i\theta}$ とします。すると、共役複素数 $e^{-i\theta}$ も零点となります。したがって

$$

\begin{eqnarray}

\left\{

\begin{array}{l}

e^{i(k+1)\theta}-2e^{ik\theta }+1=0 \\

e^{-i(k+1)\theta}-2e^{-ik\theta }+1=0

\end{array}

\right.

\end{eqnarray}

$$

それぞれに $e^{-i\theta k} , e^{i\theta k}$ を乗じて

$$ \begin{eqnarray} \left\{ \begin{array}{l} e^{i\theta}-2+e^{-ik\theta }=0 \\ e^{-i\theta}-2+e^{ik\theta }=0 \end{array} \right. \end{eqnarray} $$

辺々加えて

$2\cos \theta-4+2\cos k\theta=0$

$\cos \theta+\cos k\theta=2$

$\theta=2n\pi\qquad (n\in\mathbb{Z}) $

$e^{i\theta}=1$

となり、絶対値が1の$E_k(z)$ の零点は $z=1$ しかないことがわかります。

$z=1$ は $f_k(z)$ の零点ではありませんから、 $f_k(z)$ は複素数平面の単位円上に零点を持たないことが示されました。

先ほどの「$k-1$ 個の解の絶対値が1以下であることの証明」と合わせれば、「$k-1$ 個の解の絶対値が1未満であること」が証明できたことになります。

$x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ は$k$にかかわらず $1< x<2$ の範囲に実数解を1つもつことの証明

ここまでで、$x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ の $k$ 個の解のうち $k-1$ 個の(複素数範囲の)解の絶対値は1未満となることを示しました。

次に、残りの1個の解が $1< x<2$ の範囲内の実数であることを示します。

単に $1< x<2$ の範囲に実数解を1つもつだけでなく、 $k$ が大きくなるほどその解が2に近づくことも証明します。

$f_k(x):=x^k-x^{k-1}-x^{k-2}-\cdots-x^2-x-1$

とします。 $x$ の方程式 $f_2(x)=0$ は $1< x<2$ の範囲に実数解 $x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ を持ちますのでこれを $A_2$ とします。このとき $f_2(A_2)=0$ となることに注意します。

次に、$f_3(x)=x\cdot f_2(x)-1$ と書けますから $f_3(A_2)=A_2\cdot f_2(A_2)-1=-1$ となり、また $f_3(2)=1$ ですから、

$f_3(A_2)<0< f_3(2)$

となります。中間値の定理より、 $A_2< c<2$ の範囲に $f_3(c)=0$ を満たす実数 $c$ が少なくとも一つ存在することがいえ、これまでの議論からそのような実数が1つしかないことがわかりますので、これを $A_3$ とすると、

$A_2<A_3<2$

となります。

同様に考えて、$f_{n}(A_n)=0$ となるような $A_n$ が存在するとき、$f_{n+1}(x)=x\cdot f_{n}(x)-1$ と書けますから $f_{n+1}(A_n)=A_n\cdot f_n(A_n)-1=-1$ となり、また $f_{n+1}(2)=1$ ですから、

$f_{n+1}(A_n)<0< f_{n+1}(2)$

となります。中間値の定理より、 $A_n< c<2$ の範囲に $f_{n+1}(c)=0$ を満たす実数 $c$ が存在するので、これを $A_{n+1}$ としますと、

$A_n<A_{n+1}<2$

となります。

数学的帰納法により、$x$ の方程式 $f_k(x)=0$ は $1< x<2$ の範囲に一つの実数解をもち、それを $A_k$ とすると、

$1< A_2< A_3< A_4<\cdots<2$

となることが示されました。

予想との関係

今回、「 $x^k-x^{k-1}-\cdots-x^2-x-1=0$ は$k$にかかわらず $1< x<2$ の範囲に実数解を1つもち、残りの $k-1$ 個の(複素数範囲の)解の絶対値は1未満となる」ことが証明できましたので、「$n$が大きいときは

${\displaystyle

a_k(n)=\left\lfloor

\frac{A_k^n}{B_k}

\right\rceil

}$

が成立する」

ことが言えたことになります。言い換えると、

${\displaystyle

a_k(n)\sim \left\lfloor

\frac{A_k^n}{B_k}

\right\rceil

}$

を証明できたことになります。

これは大きな前進です!

予想の完全解決へ向けて

証明できたこと

${\displaystyle

a_k(n)\sim \left\lfloor

\frac{A_k^n}{B_k}

\right\rceil

}$

証明したいこと

${\displaystyle

a_k(n)= \left\lfloor

\frac{A_k^n}{B_k}

\right\rceil

}$ が すべての自然数 $n$ について成立する

数値計算で実験したところでは、 $n$ が大きいときだけでなく、すべての自然数 $n$ に対してこの式が成立するのではないかと考えています。

引き続き何か情報等ありましたらコメント欄等へご連絡お願いします!