Ginsparg-Wilson関係式の導出

前回の記事 Ginsparg-Wilson関係式と指数定理 において、Ginsparg-Wilson関係式を満たすDirac演算子は適切にABJアノマリーを再現することを見ました。しかしそもそもGinsparg-Wilson関係式はどのようにして発見されたのでしょうか。本記事ではRef.Ginspargに基づきGinsparg-Wilson関係式(GW関係式)を導きます。

ブロックスピン変換

まずブロックスピン変換に関して触れておきます。

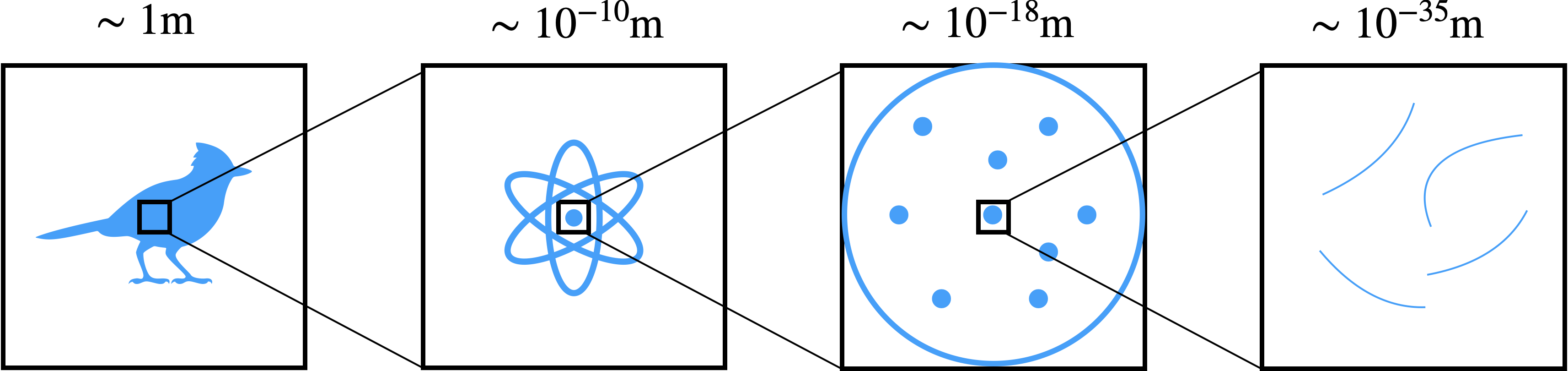

「低エネルギー有効理論」という概念があります。「超高エネルギーの世界」=「極微の世界」は我々の普段の世界とはかけ離れた理論に支配されています。プランクスケールと呼ばれる$10^{-35}{\rm m}$くらいの極微の世界は、重力さえ量子的な世界です。そこを支配しているのは超弦理論かもしれないしループ量子重力理論かもしれないし、未だ知らぬ理論に支配されているかもしれないです。そのような世界からズームアウトしましょう。粗視化して粗視化して、そのなれの果てに我々の身の周りの「粗視化されたマクロな世界」=「低エネルギーの世界」が実現しています。高エネルギーの理論を粗視化して得られる理論が「低エネルギー有効理論」です。我々の世界はそのような低エネルギー有効理論で記述されます。

物理の階層性。右からひも、弱結合クォーク、原子・原子核、鳥。

物理の階層性。右からひも、弱結合クォーク、原子・原子核、鳥。

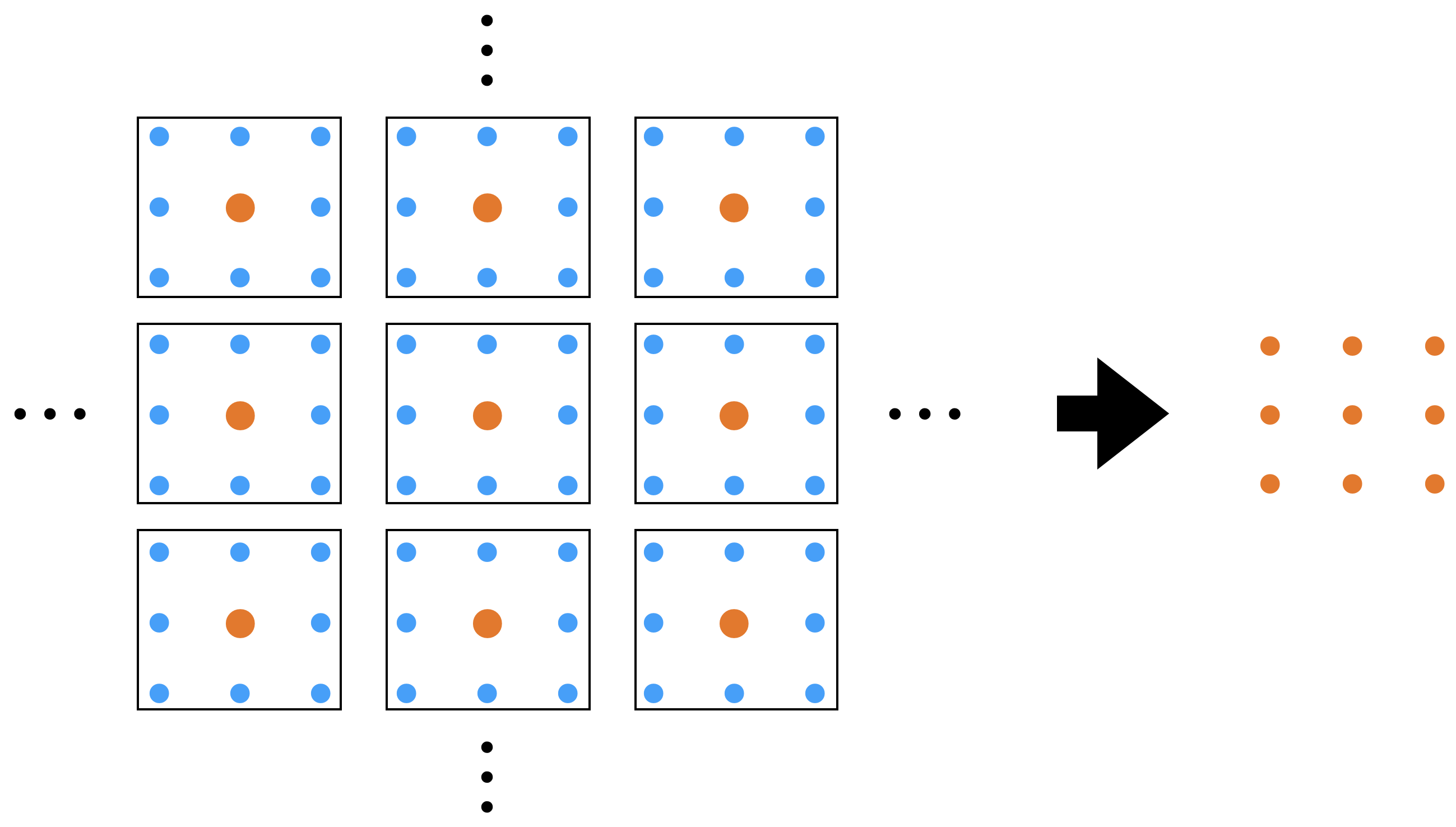

ではその粗視化は理論的にはどのように行えばよいでしょうか。そのひとつの方法がブロックスピン変換です。その描像はとても単純です。図2の矢印の左の世界が高エネルギーの世界、右の世界が低エネルギーの世界です。世界を格子に区切り、青点の自由度を黒四角の「ブロック」の中で平均して新たな自由度を作ります(右のオレンジの点)。新たな自由度の世界は前の世界を粗っぽく「薄目で」見た世界です。右図の自由度への変換を粗視化と考えます。

ブロックスピン変換。左図の黒い四角の中の自由度を平均し、右図の新たな自由度を作る。

ブロックスピン変換。左図の黒い四角の中の自由度を平均し、右図の新たな自由度を作る。

ブロックスピンは具体的には以下のように作ります。もともとの格子上の自由度(図2の左の青点)を$\phi$で、ブロックスピンの自由度(図2右図のオレンジ色の点)を$\phi'$で表します。四角の一辺の長さを$N$とすると(図では$N=3$)、ブロックスピン変数は以下のように書けます:

\begin{align}

\phi'(\vec i)=A\sum_{j_\mu=1}^N\phi(N \vec i+\vec j)

\end{align}

$\vec i$は図2左図のオレンジの点の位置を表すラベル(および右図のオレンジの点の位置を表すラベル)、和の$\vec j$は左図の1つ1つの四角の中の青点の位置を指定するラベル、$A$は規格化の定数です。$\vec i, \vec j$のベクトル記号は、考えている空間の次元分の要素を持つとします。$f(\vec i)$は省略された記法であり、実際には$f(i_1,i_2,\cdots,i_d)$($d$は次元の数)を表します。

ブロックスピン変換により、元の高エネルギーの作用$S(\phi)$から低エネルギー有効理論の「有効作用」$S'(\phi')$を求めるには以下の操作を行います:

\begin{align}

e^{-S'(\phi')}:=\prod_{\vec i} \int d\phi(\vec i) \ \delta\left(\phi'(\vec i)-A\sum_{j_\mu=1}^N\phi(N\vec i+\vec j)\right)e^{-S(\phi)}

\end{align}

ここで$\delta$はデルタ関数です。この式は、デルタ関数により$\phi'$をブロックスピンに固定し、これを元の変数$\phi$で積分したものを$\exp$の肩に上げることで作用の形に表現し直したものです。この変換を何度も繰り返せば、高エネルギーにおける作用から低エネルギーでの有効作用を得ることができます。実際には作用を基底で展開し、基底の係数の変換に対するフローを見ることになります。

Ref.Ginspargにおける有効作用の表式

本記事ではRef.Ginspargに従いGW関係式を導くのですが、この論文でのブロックスピン変換による有効作用は一見上記とは違うように見えるので説明を加えておきます。

Ref.Ginspargではブロックスピン変換による有効作用$A(\psi,\bar\psi)$を次のように定義しています:

\begin{align}

e^{-A(\psi,\bar\psi)}=\int{\cal D}\phi{\cal D}\bar\phi \

e^{-(\bar\psi-\bar\phi')\alpha(\psi-\phi')-A_I(\phi,\bar\phi)} \tag{1}\label{Eq1}

\end{align}

ここで$\phi,\bar\phi$は元々の高エネルギー側の変数であり、$A_I(\phi,\bar\phi)$はその作用です。一方$\phi',\bar\phi'$はブロックスピンであり、前章のようにブロック内で$\phi,\bar\phi$を平均化したものです。時空やスピノルの自由度に関してはすべて縮約されているものと了解してください。例えば

\begin{align}

-(\bar\psi-\bar\phi')\alpha(\psi-\phi'):=\sum_{n,m}\sum_{\beta,\gamma}

-(\bar\psi-\bar\phi')_{n,\beta}\alpha_{n,\beta;m,\gamma}(\psi-\phi')_{m,\gamma}

\end{align}

のようになります。ここで$n,m$は時空の足、$\beta,\gamma$はスピノルの足です。

Eq.\eqref{Eq1}右辺の$e$の肩の第一項は$\bar\psi-\bar\phi'$と$\psi-\phi'$に関する双一次形式です。$\alpha$は時空とスピノルの足を持つ何らかの行列です。この項が何を意味するかは、作用

\begin{align}

S:=-(\bar\psi-\bar\phi')\alpha(\psi-\phi')-A_I(\phi,\bar\phi')

\end{align}

の運動方程式$\delta S/\delta \psi=0, \ \delta S/\delta \bar\psi=0$を計算すればよいです。すぐにわかるようにこの条件は

\begin{align}

\bar\psi=\bar\phi', \ \ \ \psi=\phi'

\end{align}

を与えます。$\psi,\bar\psi$に関しては運動項がないのでこのような束縛条件が与えられます。ということでEq.\eqref{Eq1}の右辺は、前章の表記と同様、ブロックスピンを作りそれを$\psi,\bar\psi$に固定し元の変数で積分して有効作用を作るということを行っています。

格子上でのchiral対称性の名残り

以上で準備ができたので本題に入ります。

GinspargとWilsonは、格子上のfermionにおけるchiral対称性の「名残り(remnant)」を見出そうとしました。

まず重要なのは、格子上では何らかの形でchiral対称性が破れない限りアノマリーを再現することができないことです(Ref.Ginsparg)。でもヘタにそれを破っても正しいアノマリーが再現できる保証はなくなります。そこで、元々の作用$A_I$はchiral対称性を保つとし、それにブロックスピン変換を行って得られる有効作用$A$がchiral対称性を破るとき、その有効作用はchiral変換に対しどのような条件を満たすべきかを調べました。ブロックスピン変換でchiral対称性が破れるように、ここでは$\alpha$のDirac行列の構造が$1$に比例しているとします。

Eq.\eqref{Eq1}の$\phi,\bar\phi$に無限小のchiral変換を施し、無限小のパラメータ$\epsilon$の1次の項を取り出して方程式の右辺と左辺を比べます。無限小chiral変換は以下の変換です:

\begin{align}

\phi\to e^{-i\epsilon\gamma_5}\phi, \ \ \bar\phi\to \bar\phi e^{-i\epsilon\gamma_5}

\end{align}

ブロックスピン変数$\phi',\bar\phi'$は$\phi,\bar\phi$からできているので、それらのchiral変換に対する変換性は$\phi,\bar\phi$のそれと同じです。ここで有効作用はfermionの双一次形式であることを仮定します:

\begin{align}

A(\psi,\bar\psi)=\bar\psi h\psi

\end{align}

無限小chiral変換によるEq.\eqref{Eq1}の左辺の変化は以下のようになります:

\begin{align}

&A(\psi,\bar\psi)\to A(e^{-i\epsilon\gamma_5}\psi,\bar\psi e^{-i\epsilon\gamma_5})\sim \bar \psi h \psi

-i\epsilon \bar\psi\{\gamma_5,h\}\psi\\

\therefore \ &\exp(-A(e^{-i\epsilon\gamma_5}\psi,\bar\psi e^{-i\epsilon\gamma_5}))\sim \exp(-\bar\psi h\psi)[1+i\epsilon\bar\psi\{\gamma_5,h\}\psi]=e^{-A(\psi,\bar\psi)}[1+i\epsilon\bar\psi\{\gamma_5,h\}\psi] \tag{2} \label{Eq2}

\end{align}

Eq.\eqref{Eq1}の右辺もchiral変換を施し$\epsilon$で展開します。$A_I$はこの変換に対して不変だとすると以下のようになります:

\begin{align}

\int {\cal D}\phi{\cal D}\bar\phi \exp

\left[

-(\bar\psi-\bar\phi')e^{-i\epsilon\gamma_5}\alpha

e^{-i\epsilon\gamma_5} (\psi-\phi')-A_I(\phi,\bar\phi)

\right]

\sim \int {\cal D}\phi{\cal D}\bar\phi

(1+i\epsilon(\bar\psi-\bar\phi')\{\gamma_5,\alpha\}(\psi-\phi'))\exp\{-(\bar\psi-\bar\phi')\alpha(\psi-\phi')-A_I(\phi,\bar\phi)\}

\end{align}

ここで$\epsilon$に比例する項を$\delta/\delta\psi,\delta/\delta\bar\psi$により以下のように書き直します:

\begin{align}

\int {\cal D}\phi{\cal D}\bar \phi

(1+i\epsilon(\bar\psi-\bar\phi')\{\gamma_5,\alpha\}(\psi-\phi'))

\exp[-(\bar\psi-\bar\phi')

\alpha(\psi-\phi')-A_I(\phi,\bar\phi)]

&=\left(1-i\epsilon\frac{\delta}{\delta\psi}

\alpha^{-1}\{\gamma_5,\alpha\}

\alpha^{-1}\frac{\delta}{\delta\bar\psi}\right)

\int {\cal D}\phi{\cal D}\bar \phi

\exp[-(\bar\psi-\bar\phi')

\alpha(\psi-\phi')-A_I(\phi,\bar\phi)]\\

&=\left(1-i\epsilon\frac{\delta}{\delta\psi}

\alpha^{-1}\{\gamma_5,\alpha\}

\alpha^{-1}\frac{\delta}{\delta\bar\psi}\right)e^{-A(\psi,\bar\psi)}

\end{align}

ここで$\delta/\delta\bar\psi$により$\exp$の肩から降りてきた$-\alpha(\psi-\phi')$に$\delta/\delta\psi$が作用した項が存在しないのは、$\gamma_5$がトレースレスだからです。$A=\bar\psi h\psi$を用いれば、$\psi,\bar\psi$の微分を再び$\psi,\bar\psi$で書き直すことができて

\begin{align}

=e^{-A(\psi,\bar\psi)}\left(1

+\bar\psi h\{\gamma_5,\alpha^{-1}\}h\psi

\right)

\end{align}

となります。このようにEq.\eqref{Eq1}の右辺から$e^{-A(\psi,\bar\psi)}$をfactor outすることができます。この式とEq.\eqref{Eq2}から

\begin{align}

\{\gamma_5,h\}=h\{\gamma_5,\alpha^{-1}\}h

\end{align}

を得ます。いま$\alpha$のDirac構造は$1$に比例しているので、これは

\begin{align}

\{\gamma_5,h\}=2h\gamma_5\alpha^{-1}h

\end{align}

と書き換えられます。これがGinsparg-Wilson関係式です。

Ref.Ginspargでは、この式を導いた後、この「chiral対称性の残り」がABJアノマリーを正しく再現できることを示しています。先駆的で非常に重要な論文かと思います。GW関係式はchiral対称性の破れというよりも、連続極限でのchiral対称性を格子上に適切に拡張した「格子上のchiral対称性」という方が正しいのかと思います。

残る大問題は、GW関係式を満たすfermion作用を具体的に作れるかです。特にMonte Carlo法によるfermionの数値計算を行おうと思ったら、$D$を具体的に構成できなければ意味がありません。これに関してはGW関係式の発見のだいぶ後にNeubergerらにより行われ(Ref.Neuberger)、その定式化はoverlap fermionと呼ばれます。またそれより前にKaplanやShamirにより提案されたdomain-wall fermionは(Ref.KaplanShamir)、GW関係式との関わりとは独立に考案されましたが、後にoverlap fermionおよびGW関係式との関わりが指摘されました。

おしまい。${}_\blacksquare$