数学の論文の入手の仕方,探し方

この記事は,ナンブキトラのはてなブログ記事「数学の論文の探し方とか」(参考文献XND0)をmathlog用に加筆と修正をしたものです.

記事に出てくるスクショ画像の大半は2016年の時点のものです.撮り直しの予定はないです.現在の検索結果と異なる可能性があることをご了承ください.

序

この記事では数学の論文の入手の仕方,探し方を紹介します.

大学などに籍を置く学生の皆さんは是非とも学内ネットを最大限ご活用ください.

以下の内容は誰も論文の入手の仕方とか探し方とか教えてくれないので筆者が独自に身に付けてしまった方法であるので,もし危うそうな部分があったらちゃんとした人にちゃんと聞いてください.

Part Iでは,すでに載っている雑誌などの情報がわかっている論文の入手の仕方を紹介します.Part IIでは知らない論文の探し方,というか先行研究の探し方を紹介します.Part IIはちょっと尻切れとんぼかもしれない.

Part I. 論文の入手の仕方

以下では数学の論文を入手するためのステップを紹介します.

まずは数学の論文を入手したいと思うようになる.

そもそも探した論文がなければ何も始まらないので,探したい論文を確立しましょう.当分の間は次の論文を例にして論文の入手のし方を見てみましょう。

I. Niven, A simple proof that $\pi$ is irrational, Bull. Amer. Math. Soc. 53 (6) (1947), 509.

ちなみにこの文献は,円周率が無理数であることのおそらく一番有名な証明を発表した論文です.

情報の読み取り方

上の論文を例にして,参考文献の記述からその参考文献の情報を読み取りましょう.

恐らく何か数学書や論文の参考文献を見たときには上の論文の場合には

I.Niven,A simple proof that $\pi$ is irrational, Bull. Amer. Math. Soc.Vol 53, No. 6, (1947), 509.

だとか

I. Niven, A simple proof that $\pi$ is irrational, Bull. Amer. Math. Soc. 53 (6) (1947), 509.

のように参考文献が書かれていると思います.これの情報の読み取り方を見ていきましょう.

まず,この文はI. Nivenが著者であることを述べています.共著論文ならば○○ and △△ と書かれることになります.数学という分野の場合には,共著論文の名前の並びはファミリーネームのアルファベット順が普通です.ほかの分野の論文だと,論文の内容への寄与の順など,別の法則によって名前が整列されることがあるようです.

次にA simple proof that $\pi$ is irrationalは論文のタイトルを表しています.大抵の場合斜体で書かれるかと思います.太字の場合もあるような気がする.まあとにかく,この文献はどうやらタイトルを見るに,円周率が無理数であることの簡単な証明を載せた論文のようです.

そして,Bull. Amer. Math. Soc.は論文が掲載されている雑誌を表しています.ふつうは雑誌名は省略形で書かれます. このBull. Amer. Math. Soc.はBulletin of the American Mathematical Societyという雑誌の名前の省略形です.雑誌によっては省略形が曖昧で異なる場所で異なる省略形になったりしてる場合もあります.そういうときは頑張るしかないですね.Bull. Amer. Math. Soc.は長い歴史があるのでそういう表記ブレはないと思います.

さて,後半のVol 53, No. 6, (1947), 509.は1947年のVolume53のNumber 6の509ページに掲載されているという意味です.Volumeが同じでもNo.が違う場合があるので注意しましょう.また特にNo.がない場合はNo.の表示はされません。 509と書く代わりにp509と書くこともあります.論文が2ページ以上にわたる場合は1-60やpp1-60のような表記をされます(というか,当たり前の話だが,1ページしかない論文の方が珍しい).

またこの情報の並びは雑誌や数学書や人によって異なる流儀で書かれる場合もあるので注意しましょう.

I.Niven,A simple proof that $\pi$ is irrational, Bull. Amer. Math. Soc.Vol 53, No. 6, (1947), 509.

と

I. Niven, A simple proof that $\pi$ is irrational, Bull. Amer. Math. Soc. 53 (6) (1947), 509.

も微妙に表記が異なっています.

たぶんなんとなく感覚的にどの数字が何を指してるかはなんとなくわかるはずです.慣れたらわかるようになります.

論文を探す

さて上で得られた情報をもとに論文を探しましょう.以下の二つの方法が考えられます.

ネットで探す

図書館で探す

僕のおすすめは両方です.両方とも楽しいです.以下それぞれのやり方を詳しく見てみましょう.

1.ネットで探す

最初に申し伝えておきますが,最初から本家本元の学術雑誌のWebサイトを頼って探すべきかも知れない.

とにかく順を追って説明します.

ググる

一番簡単なやり方は論文のタイトルでググることです.上の論文はとても有名なので以下の画像のようにすぐに検索に引っかかります(Project EuclidだかJSTORだかいろいろありますが,あとで話します).

円周率の論文の検索結果

円周率の論文の検索結果

しかしタイトルだけで検索しても論文が引っかからない場合が往々にしてあり得ます.

例えば

S. Mrówka, Compactness and product spaces, Colloq.Math. Vol 7, No.1, 1949, pp19-22

のタイトルをググってみると以下の画像のようにお望みの論文は引っかかってくれません.このググるという方法は有名な論文などにしか通用しないように思われます.さらに論文のタイトルが一般的すぎると全然引っかからないと思います.

検索結果その2

検索結果その2

論文のサイトを使う

Project Euclid やJSTORのことです.以

なんかこういうのは一般的な総称があるような気がしますが,僕はそういうのに詳しくないので,”論文のサイト”って呼んでます.それとこのようなサイトはそれぞれ異なる目的で運営されていますが,そういうのはそれぞれのサイトで説明とかを読んでください.

これらのサイトで論文のタイトルなり雑誌などから探していくという方法が考えられます.

以下のようなサイトがあると思います.以下に例示をするが,これだけに限らない.

- Project Euclid

- JSTOR

- Taylor and Francis Online

- EuDML

- zbMATH

- Springer

- J-STAGE

ここで気を付けてほしいのはアクセス制限です.学内ネットをつかってほしいと最初らへんに書いたのはここら辺の事情によります.

学内ネットのVPN接続も多分あると思うのでそういうのを使うと学内に物理的にいなくても学内ネットを使えたりします(ありとあらゆる大学に属していいた経験があるわけでは全くないので必ずVPNできるとはちょっとはっきりわかんない).

論文を一度に大量にダウンロードしてはいけないという内規が必ずあると思うのでそこんところ気をつけて使ってください(大量ってどのくらいとかは属しているコミュニティー内で相談してください).

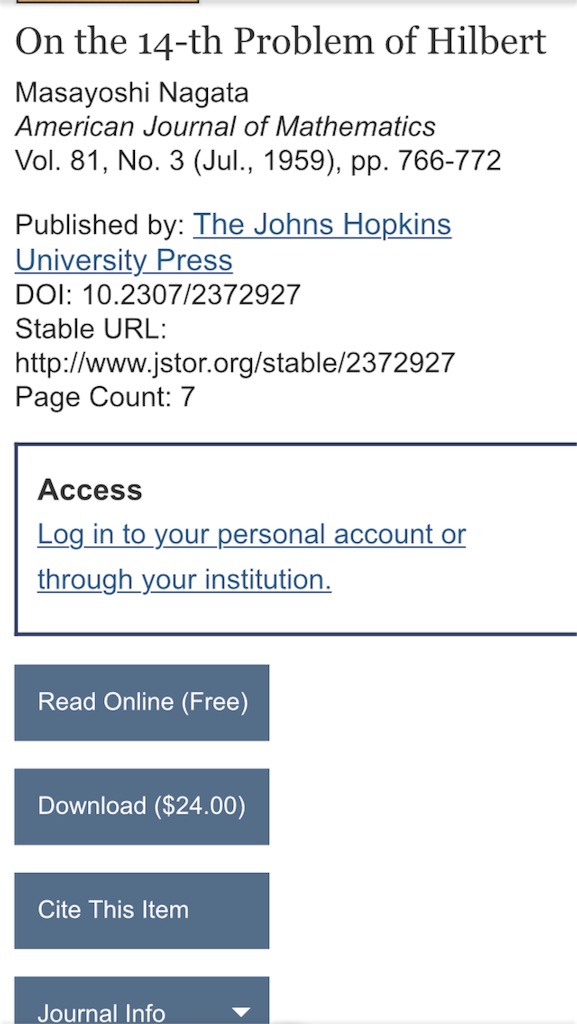

例を見てみましょう.円周率の論文はオープンアクセスなので以下で説明するのはちょっと不適であるのでちょっと他の論文でやってみます.

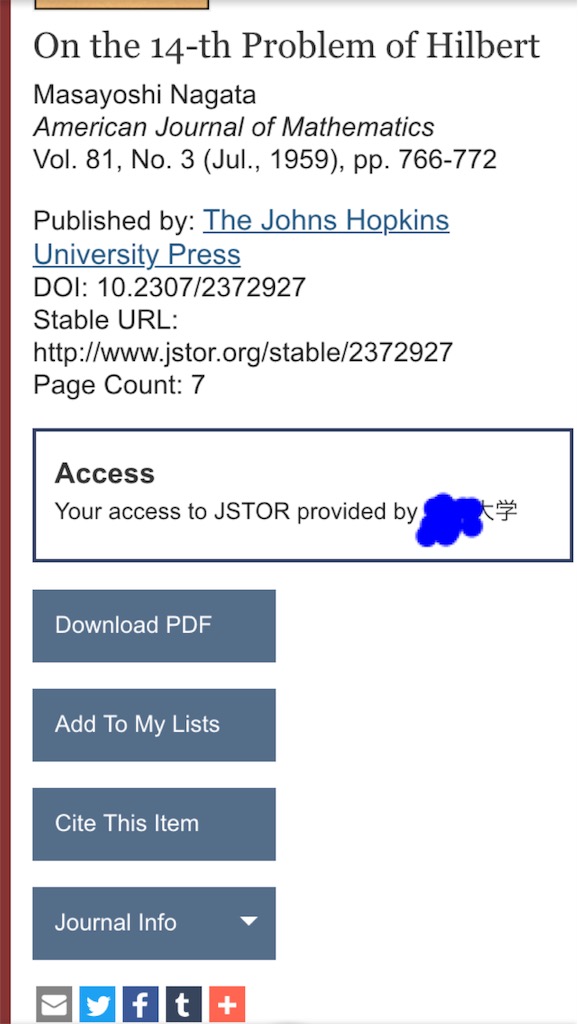

以下の論文を観察してみよう.

M.Nagata,On the 14-th Problem of Hilbert, Amer. J Math. 81 (3)(1959), 766-772.

というヒルベルトの14番目の問題を否定的に解いた有名な論文があります.

こちらが筆者がかつて通っていた大学の学内ネットからJSTOR内のこの論文にアクセスした結果です.

上記論文のJSTORのページ, 2016年撮影, 大学名は伏す

上記論文のJSTORのページ, 2016年撮影, 大学名は伏す

比較としてこちらが学内ネット以外からアクセスした結果

上記論文のJSTORのページ, 2016年撮影, 学外ネットから

上記論文のJSTORのページ, 2016年撮影, 学外ネットから

このように学内ネット以外からアクセスすると論文がダウンロードできなくなっています(正確にはダウンロードに24ドルかかる.ちなみにXND0が公開された2016年7月は1ドル105円ほどだったようです.今この記事が書かれた2024年3月11-12日は1ドル146円くらいでした.マイナス金利の解除ののち3/20ごろは1ドル151円くらいになってました.怖いね).

こういうことがあるので積極的に学内ネットを活用していきましょう.

雑誌によっては学内ネット以外からでもダウンロードできる場合があります。例えばAMSやFund. Math., Colloq.Math. などです.もちろん古い論文に限ったりしますが.

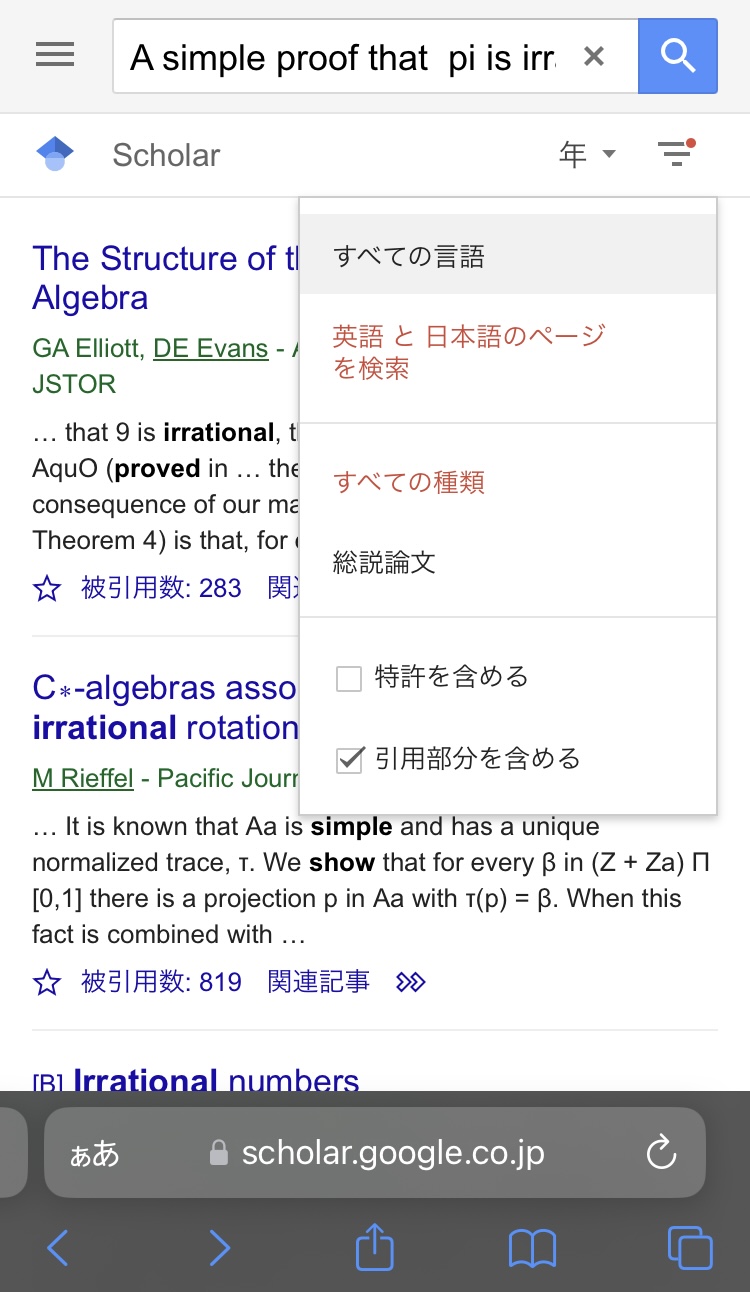

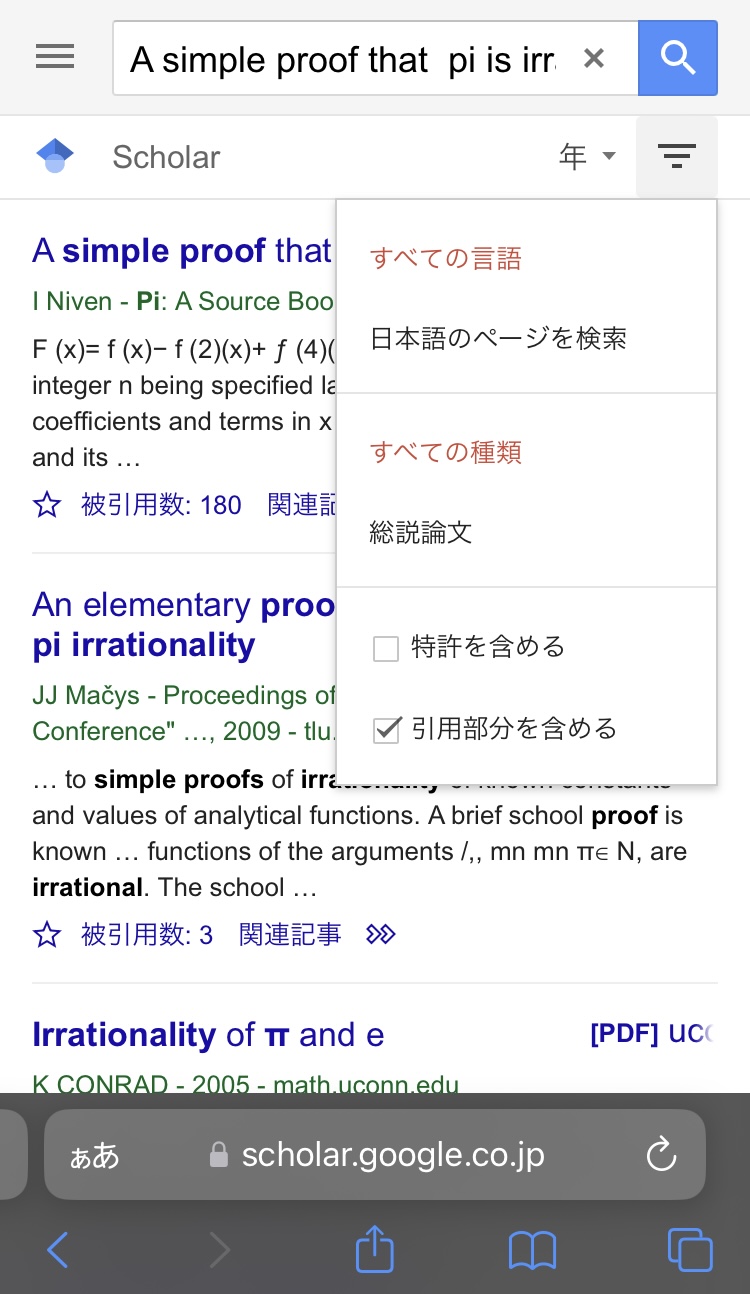

Google Scholar

Google ScholarというGoogleが提供している学術論文や学術書のための検索エンジンです.普通のググりよりいい感じです.

英語とか関係なく「すべての言語」で検索するといいと思います.英語のみの検索よりいい感じになります.なんか知らないけどそういう感じになっている.本当に何が何だかわからないのだが.

以下の二つはNivenの円周率の論文の検索結果の比較画像である.

英語と日本語の検索結果, Nivenの論文が出てこない

英語と日本語の検索結果, Nivenの論文が出てこない

すべての言語の検索結果,Nivenの論文が現れる

すべての言語の検索結果,Nivenの論文が現れる

Google Scholar から論文を検索してジャーナルのページに飛ぶというのが論文サーチあるあるです.

それはさておきGoogle Scholarのいいところは,在処がわかっている論文を探すところというよりは,知りたい論文を引用している論文を調べることができることです.ここら辺の話はPart IIでやります.

Mathscinet

これもGoogle Scholarと似たような感じですが,数学の学術論文に特化した検索エンジンのようなものです.

ナンブキトラとしては論文を入手するために使うというよりは論文のbibtex情報をコピペするときに使ってます.DOIも記述してくれているのでとてもいい感じのbibtex情報なんですよね.DOIについてはもうちょっと下の方で紹介してます.

一応論文の原稿も見れる場合もありますが,DOIで飛ばしてもらうだけな気がするので本質的にはDOIの効力だと思います.

注意としてはMMathscinetに登録されていない論文も全然まだまだあるので,論文が見つからないということもあります.また,Mathscinetは研究機関くらいからしかアクセスできないのでやっぱり学内ネットなどを有効にお使いください.

ジャーナル(学術雑誌)のサイトに行く

ググっても論文のサイトに行っても見つからなかった場合は,載っている雑誌のサイトに直接行って探してみましょう!一番確実な方法です.

ナンブキトラの体験談を話しましょう。

R H Bing, Metrization of topological spaces, Canad. J. Math., 3 (1951), 175-186.

という論文がありますが, ネットでも見つかんなくて(2016年当時)仕方なく図書館で論文をコピーして入手したのですが,Canadian Journal of Mathematicsのサイトに行くと簡単に論文をダウンロードできます.

またもう一つ話をすると

M. E. Rudin, A normal space $X$ for which $X\times I$ is not normal, Fund. Math. 73 (2) (1971),79–186.

というDowker Spaceの具体例をZFCでのもとで初めて構成した論文がありますが,これが見つからなくて右往左往していたら普通にFund. Math. のアーカイブにありました(EuDML).

そもそも最初から本家本元の雑誌のWebサイトを頼って探すべきかも知れない.

arXiv

arXivというのは,アメリカ合衆国はコーネル大学が運営しているプレプリントサーバーです.

それなりの数の数学者は,学術雑誌に投稿する前にこのプレプリントサーバーへアップロードしてその後学術雑誌に投稿するという段階を踏んで論文を公表していきます.

またそれなりの数の,数学の学術雑誌はarXivへの原稿を上げることを許容しています.

なので出版版と同じプレプリントを見ることも,論文によってはできます.

また学術雑誌に関係なく,最先端の数学を知りたいという場合にも重宝します.そこら辺の話はPart IIかも.しかしながらプレプリントなのでちょっと証明が間違っていたりするので,こちらの方向の使い方をする場合は注意が必要です.そもそも査読済みの論文でもこの種の問題は完全に排除されているというわけではないので一般的に注意が必要です.

DOI

DOIというはざっくりいうとデジタル出版物の"絶対座標"のようなものです.

これはデジタル出版物に対して付与されるのですが,学術雑誌のサイトがリニューアルとかしても大丈夫なような識別子のようです.

これは結局はジャーナルのサイトに辿り着く方法なのですが,DOIっていうのを知って欲しいので紹介しておきます.

このDOIの情報は論文や記事の参考文献にあると便利なので,mathlogの記事につけておいてくれると助かります.論文書く時でもそう.

Mathlogの参考文献にもDOIを記入できますが,ぜひとも記入していただけると読者の強い助けになります.

Mathlogの「中身」がどうなっているのかは知りませんが,おそらくDOIで参考文献が掲載されているジャーナルのページに飛ばしてくれているのだと思います.

それとお詫びなのですが,この記事で例示している数学の論文にはDOIを付しておりません.めんどくさかったからです.この点に関して申し訳ないです.論文のDOIはMathscinetやGoogle Scholarやジャーナルのウェブサイトで調べることができます.

2.図書館へ行こう

この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。(図書館法第一条)

図書館へ行く

ネットで探しても見つからなかったり,学内ネット経由でもアクセスできない場合は図書館を使いましょう(例えばDuke. Math. J. とかはなかなかアクセスできない感じがある).

通常の大学なら有名どころの雑誌は図書館で購入してくれているはずなので大体図書館で探すと見つかります(最近はそうでもないかも.残念ですよね.例えば研究者が何かしらの研究費に採択されないというのは,研究者個人の資質不足で納得はできようが,そも図書館の運営費を削減するのは研究者個人の資質に関係なく,その削減はその図書館の属する現行のコミュニティ及び将来それに属する人々に対する不利益であると考えられる.昔どこぞの大学の附属図書館が運営費をクラウドファウンディングで集めておりとても悲しくなりました.図書館の運営費の減少とは別の要因で,昨今の学術雑誌の購読停止などは高額な購読料も原因だったりします).

雑誌の名前と発行年とVollumeと,Numberと,Pageをよく確認して調べましょう.

また,図書館のコピーに関する規約も何かしらあるはずなので司書さんなどに確認しましょう.また,学科の事務に行けば図書館のコピーカードを無料で貸し出したりしてる場合もあるみたいなのでそこらへんはよろしくやってください(もしかすると最近はもうこういうのあんまりないかも,悲しいね).

お取り寄せをしてもらう:転写依頼

所属しているコミュニティーの図書館や図書室に論文がないということもあります.そういう場合には全国の図書館から論文の転写依頼というのを行えます.ちょっと場合によっては料金がかかったり,かからなかったり,あるいは研究費から捻出できたりすると思うんですけどそんなあちこちの図書館に属して転写依頼をしたことがあるわけではないのでそこんところ微妙にしか答えられない,所属しているコミュニティー内で相談してください.司書さんと相談してください.もちろん転写依頼する場合にもどの雑誌のどの箇所にある論文なのか言ってくれないと困るのでちゃんとそこんところ控えておきましょう.

Part II. 論文を探そう.

以下では,論文の探し方,というか先行研究の探し方を紹介します.

つまり,あるかどうかわからないがこういう感じのことやっている論文ないかな?というのを調べる方法です.

先行研究がちゃんと調べられてなかったり,イントロがちゃんとしてない論文は,ツライです.先行研究調べるのを頑張ろう.

数学の論文というか,数学の研究というのは不思議なもので,基本的に結果を公表すると新規性が永遠に損なわれません(と考えられている).なので先行研究を調べることが大事だし面白いのです.

一般的に先行研究を調べるのに最良の方法というのはなく,ありとあらゆる手段を使って注意を払って調べるという他ないところです.

とりあえずたくさん本と論文をたくさん読むといいので以下で紹介しておきます.

たくさん本と論文を読む.とにかくたくさん.

基本的には,未知の論文を探す方法はたくさん本と論文を読むことです.インプットを増やしましょう.

大体たくさん本を読むと,その分野でよく引用されている論文が何かわかりますし,それをハブとして先行研究を調べることができます.

例えばいいことを思いついて先行研究があるかどうか調べるのは大変なのですが,その分野で論文を書くなら絶対に引用するであろう「定番の論文」というのを知っているとGoogle ScholarやMathscinetでその「定番の論文」を引用している論文全てに目を通せばそれなりに高い確率で先行研究の有無を判断できます.それなりに.

例えば円周率の無理性の新しい証明を思いついた場合,上で挙げているNivenの円周率の論文は,円周率の無理性という話題について「定番の論文」なので基本的にそういう話題の論文はこれを引用しているはずだし,論文を書きたい場合はあなたもまあこれを引用した方がいいでしょう(論文をどのように引用するかについてはちょっと色々テクニックとか方策があったり,イントロの書き方だったりするのですがこの記事では触れないというか,そういうのは指導教員に教えてもらうといいと思います).そういう時はこの「定番の論文」であるNivenの論文をGoogle Scholarで検索してみます.

円周率の論文のGoogle Scholarでの表示

円周率の論文のGoogle Scholarでの表示

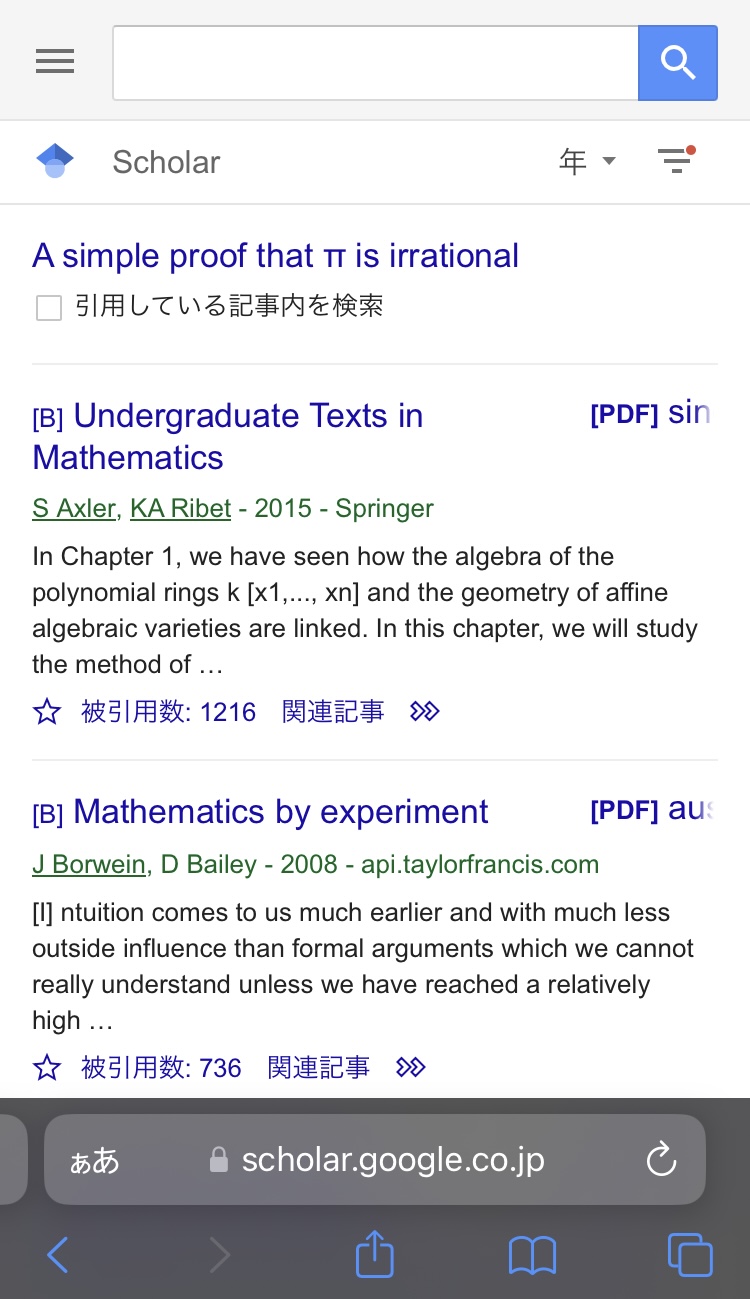

この画面を見ると被引用回数が180回あることがわかります.開くと以下のような感じ.

円周率の論文を引用している論文の一覧

円周率の論文を引用している論文の一覧

もしも円周率の無理性の新しい証明を思いついた時はこの180個の引用の全てに目を通してアイデアが被っていないか確かめてください.

これは冗談で言っているのではなく,全く大真面目に,もしも円周率の無理性の新しい証明を思いついて論文を書く場合は180個全てに目を通してくださいと言っています.まあ「目を通す」というのはそんな180個全てを緻密に読み込むとかそういう意味ではないです.タイトルからして関係なさそうなものは除外してもいいです.そういうのは慣れてくるとできるようになってきます.

さらに別に円周率の無理性の論文はNivenの論文だけではないので,この「引用している論文を全て調べる」というのを,念頭にしている話題の中で目立つ論文全てでやる必要があります.

ただ注意して欲しいのはこの180というのはあくまでGoogle Scholarが認識している数なので実際の数はちょっと厳密にはわからないということです.

じゃあどうするのかというと,やっぱりありとあらゆる手段で調べるという他なく,まあ,論文を書いちゃって,先行研究があっちゃったら,査読者に指摘される場合もあるし,査読者に指摘されなくて出版されちゃったら,読者に指摘してもらうとかそういうプロセスになります.

絶対的100%は担保できないので,せめて100%に近づけるように誠実に先行研究をしらみ潰しに調べるしかないです.研究とはそういうものとしかこれはもう言えないものです.怖いね.

ありとあらゆる手段を尽くした後に「まあ大丈夫だろう」と思えるようになれる人をプロフェショナルと呼ぶんだと思われます.

インプット量を増やす方法としてarXivで毎日更新される論文をタイトルだけでも眺めているといいかもしれません.arXivに全てのプレプリントが上がるわけではないのでここでも絶対的100%はないです.

まあ,その,頑張ってください.

注釈

今回の記事と内容的に関連のある記事としてrodin_math氏のmathlog記事(rodin)があります.この記事では研究課題の探し方を紹介しています.