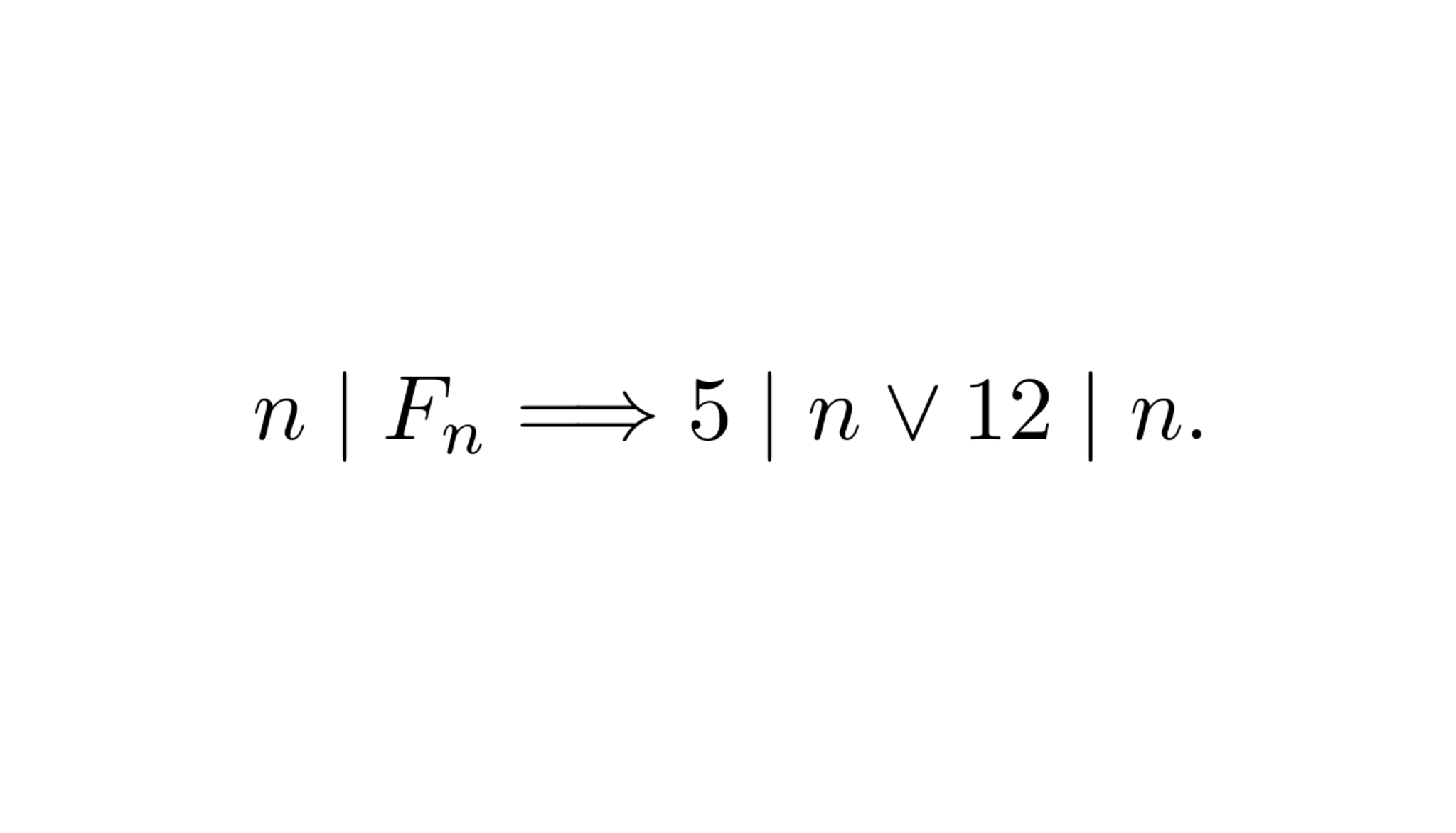

F_n が n の倍数ならば, n は 1 であるか, さもなくば 5 または 12 の倍数である

20210817

20210817

前提知識 : Fibonacci 数列, 加法定理, Euclid の互除法, 有限体, Fermat の小定理

Fibonacci 数列 :

https://mathlog.info/articles/191

加法定理 :

https://mathlog.info/articles/320

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

基本性質

先ず最大公約数についての命題から始める.

任意の正整数$n$に対して, $\gcd(F_{n+1},F_n)=1$が成りたつ.

漸化式$F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$から

$$

\begin{align}

\gcd(F_{n+1},F_n)=\gcd(F_{n-1},F_n)=\gcd(F_n,F_{n-1})

\end{align}

$$が成りたつので, 再帰的に

$$

\begin{align}

\gcd(F_{n+1},F_n),\ \gcd(F_n,F_{n-1}),\ \ldots,\ \gcd(F_2,F_1)

\end{align}

$$は全て等しく, その値は$1$である. $\quad\Box$

Fibonacci 数の加法定理とは, あらゆる整数$m,n$について

$$

\begin{align}

F_{m+n}=F_mF_{n+1}+F_{m-1}F_n

\end{align}

$$という等式が成立することを主張するものであった. この等式を$F_m$の視点から観るに, $F_{m+n}$は自身の倍数$F_mF_{n+1}$と, 自身に互いに素なる整数と$F_n$の積$F_{m-1}F_n$との和として表現されており, 対$(F_{m+n},F_m)$の全ての公約数は$(F_n,F_m)$にも移る. また逆に, 対$(F_n,F_m)$の公約数は必ず$(F_{m+n},F_m)$の公約数になる. これは, 整数の割り算を表す等式

$$

\begin{align}

a=bq+r\quad(0\leqslant r< b)

\end{align}

$$において対$(a,b)$と対$(b,r)$の公約数の全体が相等しいことに類似する. よって互除法と同様なる議論を組みたてることができる.

任意の正整数$m,n$に対して, $\gcd(F_m,F_n)=F_{\gcd(m,n)}$が成りたつ.

先ず, 加法定理

$$

\begin{align}

F_{m+n}=F_mF_{n+1}+F_{m-1}F_n

\end{align}

$$において$\gcd(F_m,F_{m-1})=1$であることを用いて

$$

\begin{align}

\gcd(F_{m+n},F_m)=\gcd(F_n,F_m)

\end{align}

$$の成立が確かめられる. $m>n$なる正整数の対$(m,n)$に対して互除法の操作を実行して

$$

\begin{align}

m&=nq_1+r_1\quad(0< r_1< n),\\

n&=r_1q_2+r_2\quad(0< r_2< r_1),\\

&\quad\!\!\!\vdots\\

q_{\ell-1}&=r_{\ell-1}q_\ell+r_\ell\quad(0< r_\ell< r_{\ell-1}),\\

q_\ell&=r_\ell q_{\ell+1}

\end{align}

$$なる除算の列を得たとすると, 先の最大公約数の等式を繰りかえし適用することによって

$$

\begin{align}

\gcd(F_m,F_n)=\gcd(F_{r_1},F_n)=\gcd(F_n,F_{r_1})=\cdots=\gcd(F_{q_\ell},F_{r_\ell})

\end{align}

$$と変形することができ, 最大公約数の等式を再び用いれば

$$

\begin{align}

\gcd(F_{q_\ell},F_{r_\ell})=\gcd(F_{q_{\ell+1}r_\ell},F_{r_\ell})=\gcd(F_{(q_{\ell+1}-1)r_\ell},F_{r_\ell})=\cdots=\gcd(F_{r_{\ell}},F_{r_\ell})=F_{r_\ell}

\end{align}

$$と$\gcd$を外すことができる. $r_\ell$は$\gcd(m,n)$に等しいのであったから, 上記と合わせて

$$

\begin{align}

\gcd(F_m,F_n)=F_{r_\ell}=F_{\gcd(m,n)}

\end{align}

$$が導かれる. また$m< n$の場合は$(m,n)$に関する対称性から直ちに得られ, 残る$m=n$の場合には等式は自明であるから, あらゆる$(m,n)$について証明が完了した. $\quad\Box$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$p$の倍数

この節では$p$は素数を表すと約束し, 数列$(F_n)_{n>0}$における$p$の倍数の探索のため$p$を法として計算する. 詰まり, 有限体$\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$あるいはその上の体を全体として考察を進めてゆく.

数列$(F_n)$の一般項は, $\phi$と$\bar{\phi}$をそれぞれ黄金比と共役黄金比, 即ち二次方程式$x^2=x+1$の大小二解として

$$

\begin{align}

F_n=\frac{\phi^n-\bar{\phi}^n}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}\left(\phi^n-\bar{\phi}^n\right)

\end{align}

$$の式によって表現することができるのであった. これに基づき, 有限体に$\sqrt{5}$に対応する概念を導入することによって, $p$の倍数であるような Fibonacci 数を第$p$項の付近で見つけることができる.

任意の$5$でない奇素数$p$について, $F_{p-1}$と$F_{p+1}$の内何れかは$p$の倍数である. また, $5$は$F_5$を割りきる.

$5$については$F_5=5$から明白である.

$p\neq5$で, かつ方程式$X^2-5=0$が$\mathbb{F}_p$に根を持つとき, その解の一つを取り$r$と置いて

$$

\begin{align}

f_n=r^{-1}\left((2^{-1}(1+r))^n-(2^{-1}(1-r))^n\right)\in\mathbb{F}_p

\end{align}

$$により剰余列$(f_n)_{n>0}$を定義すると, $f_n$は$F_n$を法${\rm mod}.p$によって還元したものに等しくなる. Fermat の小定理から

$$

\begin{align}

(2^{-1}(1+r))^{p-1}=1=(2^{-1}(1-r))^{p-1}

\end{align}

$$であるので, $f_{p-1}=0$が成りたち, 故に整数$F_{p-1}$は$p$の倍数である.

その他の場合には, $\mathbb{F}_p$に不定元$X$を付加して$X^2-5=0$が成立するようにした拡大体$L=\mathbb{F}_p[X]/(X^2-5)$において

$$

\begin{align}

f'_n=(5^{-1}t)\left((2^{-1}(1+t))^n-(2^{-1}(1-t))^n\right)\in L

\end{align}

$$により剰余列$(f'_n)_{n>0}$を定義すると, $f'_n$は$F_n$を${\rm mod}.p$と${\rm mod}.(X^2-5)$の両方によって還元したものに等しい. $L$の元を$p$乗する写像が加法と乗法を保つことから, $\varphi=2^{-1}(1+t), $$\bar\varphi=2^{-1}(1-t)$と書けば

$$

\begin{align}

&(\varphi^p)^2-\varphi^p-1=(\varphi^2-\varphi-1)^p=0,\\

&(\bar\varphi^p)^2-\bar\varphi^p-1=(\bar\varphi^2-\bar\varphi-1)^p=0

\end{align}

$$が成りたつから, $\varphi,\bar\varphi,\varphi^p,\bar\varphi^p$は全て同一の二次方程式$x^2-x-1=0$の根である. 所が, $L$の元を$p$乗する写像の不動点は方程式$x^p-x=0$の$p$個の解, 即ち$\mathbb{F}_p$の元に限られるため, $\varphi^p=\bar\varphi$かつ$\bar\varphi^p=\varphi$であり

$$

\begin{align}

\varphi^{p+1}=\varphi\bar\varphi=\bar\varphi^{p+1}

\end{align}

$$

の両辺は等しい. ここから$f'_{p+1}=0$が成りたつことが判り, 故に整数$F_{p+1}$は$p$の倍数である.

以上で命題の証明が完了した. $\quad\Box$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

主定理

ある正整数$n$に対して$F_n$が$n$の倍数であるならば, $n$は$1$若しくは$5$であるか, 然もなくば$12$または$25$の正倍数である.

$n\mid F_n$を仮設して$n$に関する必要性を導く. $n=1$に対して$1\mid F_1$が成立することは明白である. $n>1$のとき$n$は素因子を有するが, 若し$n$の最小なる素因子$p$が$2$でも$5$でもないとすれば, ある$\epsilon\in\{1,-1\}$を以て

$$

\begin{align}

p\mid\gcd(F_n,F_{p+\epsilon})=F_{\gcd(n,p+\epsilon)}

\end{align}

$$を得る. $\epsilon\in\{1,-1\}$および$p$の最小性から$\gcd(n,p+\epsilon)=1$となるので, 上式は$p\mid F_1=1$を示すはずである. 所が$p$は素数であったから, これは不合理であり, $p$は$2$または$5$でなければならない.

$p=2$のとき,

$p$の定義から$2\mid n$,

$n\mid F_n$から$2\mid F_n$,

数列$(F_n)$の性質から$3\mid n$,

$n\mid F_n$から$3\mid F_n$,

数列$(F_n)$の性質から$4\mid n$,

$n\mid F_n$から$4\mid F_n$,

数列$(F_n)$の性質から$6\mid n$,

$n\mid F_n$から$6\mid F_n$,

数列$(F_n)$の性質から$12\mid n$,

$n\mid F_n$から$12\mid F_n$,

数列$(F_n)$の性質から$12\mid n$

...

となり, 以降も同様に続けることができる. 結局$12\mid n$が少なくとも必要なる条件である.

$p=5$かつ$n\neq5$のとき, $n/5$の最小なる素因子$q\geqslant5$が$5$でないとすれば, 先と全く同様に$q\mid F_{\gcd(n,q+\epsilon)}$から$q\mid F_5=5$を得るのであるが, これは不合理であるから, $q=5$が必要であり, 従って$n$が$25$の倍数であるといえる.

以上で命題の証明が完了した. $\quad\Box$

更に, $25$の倍数の中でも$5$の冪$5^e$については充分性が成りたち, Lucas 数との関係性から容易に確かめることが可能である. 尚, $12$および$25$の正倍数について充分性は成りたたない. たとえば$n=50$のときと$n=84$のときには

$$

\begin{align}

&\frac{\,F_{50}\,}{\,50\,}=\frac{\,(F_{25}/25)L_{25}\,}{\,2\,}\downarrow,\\

&\frac{F_{84}}{84}=\frac{(L_{42}/3)(L_{21}/4)F_{21}}{7}\downarrow

\end{align}

$$で右辺は既約である.

任意の正の整数$n$に対して, $n$が$5$の冪であるならば, $F_n$は$n$の倍数である.

あらゆる非負整数$e$について$5^e\mid F_{5^e}$が成立すること再帰的に証明する. 先ず, $e=0$のとき$1\mid F_1$は明白である.

ある$e$について$5^e\mid F_{5^e}$が成立していることを仮定に置いて,

$5^{e+1}\mid F_{5^{e+1}}$即ち

$$

\begin{align}

5\mid\frac{F_{5^{e+1}}}{F_{5^e}}

\end{align}

$$を導くのであるが, より広くいって, 任意の整数$n$に対して

$$

\begin{align}

\frac{F_{5n}}{F_n}&=\frac{\phi^{5n}-\bar\phi^{5n}}{\phi^n-\bar\phi^n}\\

&=L_{4n}+(-1)^nL_{2n}+1

\end{align}

$$は$5$の倍数である. というのも, 数列$(L_n)$の${\rm mod}\ 5$による還元は

$$

\begin{align}

\ldots,2,1,3,4,2,1,3,4,\ldots

\end{align}

$$のような$4$項毎の周期列であり, $n$の偶奇に関して分別し, それぞれ計算すると, 剰余が$0$に等しいことが判るからである.

由って, 命題は再帰的に証明される. $\quad\Box$

$n$が$12$の倍数であるような場合について考察の余地は残るが, ここでは充分性を持つような$n$の無数性を証明するに留めておく.

$12$の正倍数$n$であって, $F_n$が$n$の倍数であるようなものは無数に存在する.

これは最大公約数の定理から導かれることであるが, 任意の正整数$m,n$について

$$

\begin{align}

m\mid n\Longrightarrow F_m\mid F_n

\end{align}

$$が成りたつ. 数列$(a_n)_{n>0}$を初期値と漸化式

$$

\begin{align}

a_1=12,\ a_{n+1}=F_{a_n}

\end{align}

$$によって定義すると, その全ての項は$12$の倍数であり, かつ関係式$a_n\mid F_{a_n}$を充たすことが再帰的に確かめられる. $(a_n)$は無限列であるから, 命題は正しい. $\quad\Box$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$

$\color{white}.\color{black}$