走る結合定数の計算(3/5): 摂動計算に関する数学公式集

★ 本記事は 走る結合定数の計算(2/5):Yang-Mills理論のくりこみ の続きです。前回の冒頭に示した表記の規約に従います。

【更新履歴】(左の▶をクリックで表示)

$$ \begin{aligned} \frac{1}{A_1A_2A_3}=2\int_0^1 dx \int_0^{1-x}dy\frac{1}{(xA_1+yA_2+(1-x-y)A_3)^3} \end{aligned} $$

です

$i\epsilon$処方 $\to$ 次元正則化 $\to$ Feynman parametrization $\to$ 積分する変数のうちindexが浮いているものを対称性を用いて消す & 縮約する $\to$Wick rotation & 極座標への変換 $\to$ 積分する

という手順で行うのが一般的かと思いますので、この順番に並べ替えました。説明も変更しています。公式番号も変更しましたのでご注意ください

はじめに

Yang-Mills(YM)理論の走る結合定数を計算する記事の第3回です。

前回はYM理論におけるくりこみ定数の決定、および走る結合定数の計算に関して説明しました。今回はダイアグラムの計算・くりこみに使う公式をまとめます。ここでは主に次元正則化において用いる公式を示します。Ref.[1]およびRef.[2]を参考にした部分が多いです。証明は概略のみ示しています。

具体的なダイアグラムの計算は次回行います。

公式集

ゲージ群の生成子に関わる公式

ダイアグラムの評価には、ゲージ群のインデックスに関わる群論的ファクターが現れます。これに関する公式をまとめます。

構造定数$f_{abc}$は、ゲージ群の生成子$T^a$を用いて

\begin{align} [T^a,T^b]=if_{abc}T^c \end{align}

で定義される。$f_{abc}$は添字の入れ替えに関し完全反対称。$T^a_{bc}:=-if_{abc}$はSU(N)の生成子である。すなわちこの$T$に対して

\begin{align} [T^a,T^b]=if_{abc}T^c \end{align}

が成立する。この表現をadjoint表現と呼ぶ。ゲージ群の生成子に関する公式:

\begin{align} {\rm tr}\left(T^aT^b\right)&=\frac{\delta_{ab}}{2},\\ T^a_{ij}T^a_{kl}&=\frac{1}{2}\left( \delta_{il}\delta_{jk}-\frac{1}{N}\delta_{ij}\delta_{kl} \right),\\ (T^aT^b)_{ij}&=C_F\delta_{ij}, \ \ C_F=\frac{N^2-1}{2N} \end{align}構造定数に関する公式:

\begin{align} f^{acd}f^{bcd}&=\delta_{ab}N,\\ f^{ade}f^{bef}f^{cfd}&=\frac{N}{2}f^{abc} \end{align}生成子に対するJacobi恒等式から導かれる等式:

\begin{align} f_{bcd}f_{ade}+f_{cad}f_{bde}+f_{abd}f_{cde}=0 \end{align}

- 1.は定義。2.は計算すれば確かめられる。3.の1つ目の式は定義。

- 3.の上から2番目の式は、生成子の線形独立性から示せる。任意の行列は$M=M_0{\bf 1}+M_aT^a$と書け、${\rm tr}T^a=0,{\rm tr}(T^aT^b)=\delta_{ab}/2$より$M_0={\rm tr}M/2, M_a=2{\rm tr}(MT^a)$である。これを$M=M_0{\bf 1}+M_aT^a$に入れて書き換えると$\delta_{il}\delta_{jk}M_{lk}=(\frac{1}{N}\delta_{ij}\delta_{kl}+2T_{ij}T_{kl})M_{lk}$が示せるので求める式が得られる。

この式と$f^{abc}$が生成子の表現であることから、3.4.の式が証明できる。 - 5.はJacobi恒等式:$[[T^a,T^b],T^c]+[[T^c,T^a],T^b]+[[T^b,T^c],T^a]=0$から従う。

$i\epsilon$処方、Feynman prescription

ループ積分の被積分関数のpoleを実軸からずらし、積分をwell-definedにします。以下の処方が典型的です。

以下のように、propagatorのpoleを実軸から微小にずらす($\epsilon$は微小な複素数):

$$

\frac{1}{q^2-m^2}\rightarrow\frac{1}{q^2-m^2+i\epsilon}

$$

このようにずらしたpropagatorのフーリエ変換は以下のようになる:

\begin{align}

D_F(x-y)&:=\int\frac{d^4q}{(2\pi)^4}

\frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon}e^{-iq\cdot(x-y)}\\

&=

\begin{cases}

D(x-y) & \text{ for } x^0>y^0\\

D(y-x) & \text{ for } x^0< y^0

\end{cases}

\\

&=\theta(x^0-y^0)

\langle 0|\hat\phi(x)\hat\phi(y)|0\rangle

+\theta(y^0-x^0)\langle 0|\hat\phi(y)\hat\phi(x)|0\rangle \tag{2-1}

\end{align}

ここで

\begin{align}

D(x-y):=\left.\int \frac{d^3q}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_q}e^{-iq\cdot(x-y)}\right|_{q^0=E_q}

=\langle 0|\hat\phi(x)\hat\phi(y)|0\rangle, \ \ \

E_q:=\sqrt{\vec q^2+m^2} \tag{2-2}

\end{align}

である。

演算子$T$を

\begin{align}

T\hat\phi(x)\hat\phi(y)=

\begin{cases}

\hat\phi(x)\hat\phi(y) & x_0>y_0\\

\hat\phi(y)\hat\phi(x) & y_0>x_0

\end{cases}

\end{align}

(このような積をtime ordered productと呼ぶ)

で定義すれば

\begin{align}

D_F(x-y)=\langle 0|T\hat\phi(x)\hat\phi(y)|0\rangle

\end{align}

となる。$D_F(x-y)$はFeynman propagatorと呼ばれる。

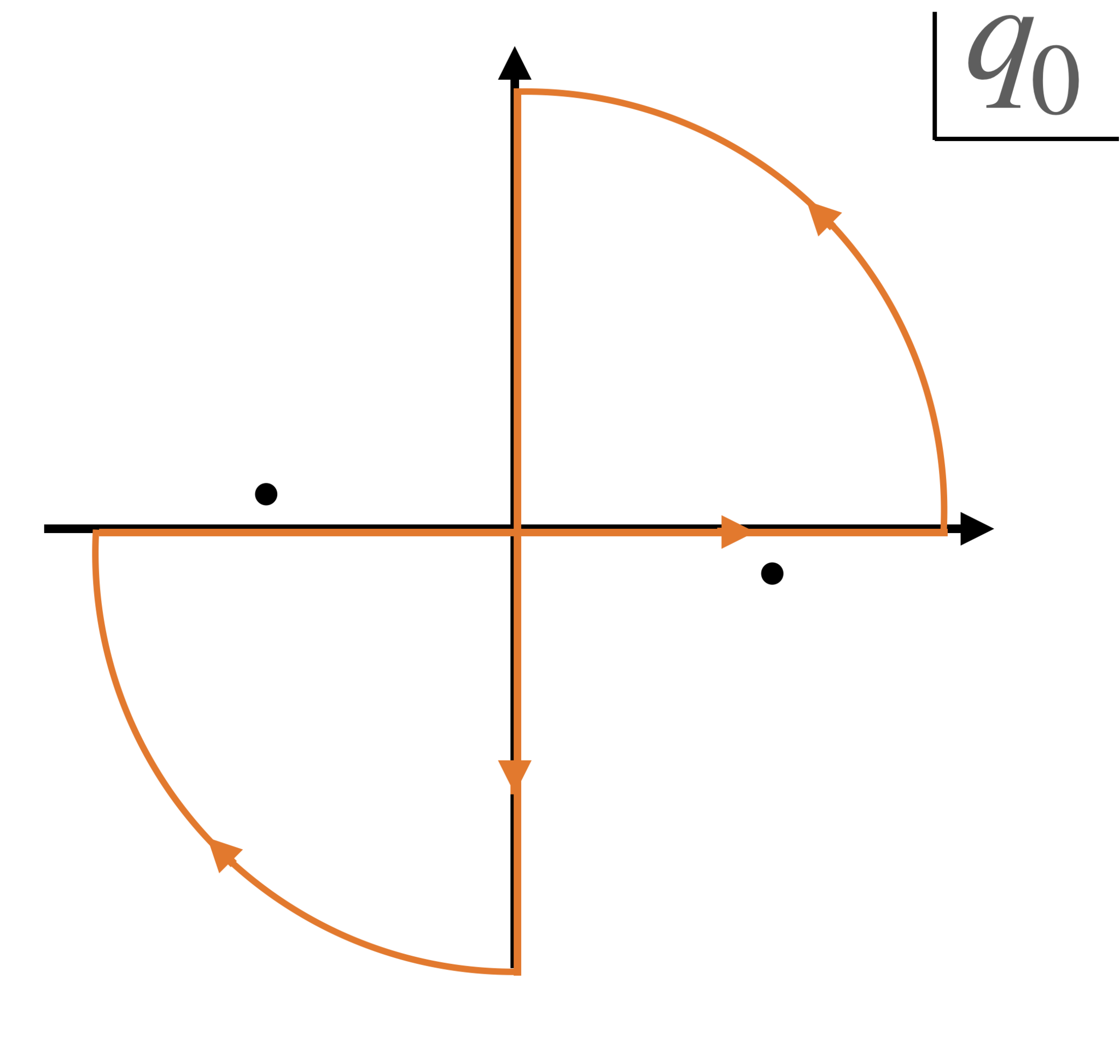

![Feynman propagatorの!FORMULA[32][36705958][0]積分のcontour](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/mathlog-361213.appspot.com/o/uploads%2Fmathdown%2F20220802221558.png?alt=media) Feynman propagatorの$q_0$積分のcontour

Feynman propagatorの$q_0$積分のcontour

$\hat\phi(x)$は正準量子化で量子化された場の演算子であるが、説明を省略する。

ここでは$D_F(x-y)$が$D(x-y) \ (x^0>y^0)$および$D(y-x) \ (x^0< y^0)$となることを示す。

$D_F(x-y)$の定義において、$q_0$積分を実行する。そのために、$q_0$を複素平面に拡張し、留数定理を用いる(図1)。$q^0$平面上の積分経路として、実軸$C_1: -\infty\to\infty$と、極座標における上下半円の経路$C^{\pm}_2: (r=+\infty,\theta=0\to \pm \pi)$を考える。$x_0-y_0>0$なら、$e^{-ip\cdot(x-y)}$のファクターにより$C_2^-$の寄与は0なので$C_1+C_2^-$(青の経路)を、逆なら$C_1+C_2^{+}$(オレンジの経路)を採用する。すると、$x_0-y_0$の正負の違いにより、積分に効く$1/(q^2-m^2+i\epsilon)=1/(q^0+E_q-i\epsilon)/(q^0-E_q+i\epsilon)$のpoleが異なる。これを考慮して計算すれば、Eq(2-2)よりEq.(2-1)を得る。${}_\blacksquare$

このような処方を"Feynman prescription"とか"$i\epsilon$処方"と呼びます。

場の理論の摂動論はFeynman propagatorを使って構成します。

次元正則化

次元を$4$からずらします。YM理論の場合、この操作でループ積分は有限になります。

\begin{align}

4\text{ dim. }\rightarrow D:= 4-2\epsilon

\end{align}

ここで$\epsilon$は一般に複素数であり、微小なパラメータとして取り扱う。$\epsilon\rightarrow 0$が$D=4$の極限。これによりループ積分は

$$

\int\frac{d^4q}{(2\pi)^4i}\rightarrow \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di}

$$

となる。

このような操作は一般に正則化と呼ばれます。次元正則化は理論の様々な対称性を保つため有用です。YMの場合この正則化でゲージ対称性が保たれることが重要です。

正則化をしたのち、ダイアグラムを計算し$\epsilon$でLaurent展開して、$\epsilon$の負ベキの発散部分をくりこみで除去します。

被積分関数の分母をまとめる: Feynman parametrization

ループ積分を実行するため、被積分関数の分母をまとめます。ループ積分には、例えば以下のようなものがあります:

\begin{align}

\int \frac{d^D q}{(2\pi)^Di}

\frac{1}{q^2+i\epsilon}

\frac{1}{(q-p)^2+i\epsilon}

\end{align}

これは2つの分数関数の積ですが、これを1つにまとめます。

被積分関数の分母をまとめる:

\begin{align} \frac{1}{A_1A_2}&=\int_0^1\frac{dx}{(xA_1+(1-x)A_2)^2},\\ \frac{1}{A_1A_2A_3}&=2\int_0^1 dx \int_0^{1-x}dy\frac{1}{(xA_1+yA_2+(1-x-y)A_3)^3} \end{align}

下は

\begin{align} \frac{1}{A_1A_2A_3}&=2\int_0^1 dx \int_0^1 dy\frac{y}{((A_1-A_2)xy+(A_2-A_3)y+A_3)^3} \end{align}

とも書ける。積分範囲の違いに注意。$1/(A^\alpha B^\beta)$の分母をまとめる:

$$ \frac{1}{A^\alpha B^\beta}=\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 dx dy \frac{x^{\alpha-1}y^{\beta-1}}{(xA+yB)^{\alpha+\beta}} \delta(1-x-y) $$一般に以下が成立する:

$$ \frac{1}{A_1\cdots A_N} =\Gamma[N] \int_0^1 dx_1 \cdots dx_N\delta\left(1-\sum_{j=1}^N x_j\right) \frac{1}{[A_1x_1+\cdots+A_Nx_N]^N} $$

これはまた以下のようにも書ける:

$$ \frac{1}{A_1\cdots A_N} \\ =\Gamma[N]\int_0^1 dx_1\cdots dx_{N-1} \frac{x_2 x_3^2\cdots x_{N-1}^{N-2}} {[(A_1-A_2)x_1\cdots x_{N-1}+(A_2-A_3)x_2\cdots x_{N-1} +\cdots +(A_{N-1}-A_N)x_{N-1}+A_N]^N} $$

- 1.はふつうに積分すれば証明できる。

- 2.は、まず、公式9の1.(後述)から右辺の積分の係数は$(B(\alpha,\beta))^{-1}$であることに注意する。右辺で$y$を積分すれば

\begin{align} (B(\alpha,\beta))^{-1}\int_0^1 dx dy \frac{x^{\alpha-1}y^{\beta-1}}{(xA+yB)^{\alpha+\beta}} \delta(1-x-y) &=\frac{1}{A^\alpha B^\beta}\times(B(\alpha,\beta))^{-1}\times \gamma^\beta\int_0^1 dx \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{\{x+\gamma(1-x)\}^{\alpha+\beta}} \\ & \ \ \ (\gamma:=B/A) \end{align}

となるが、$x=1/(1+t/\gamma)$と変数変換すれば

$$ =\frac{1}{A^\alpha B^\beta}\times(B(\alpha,\beta))^{-1}\int_0^\infty dt \frac{t^{\beta-1}}{(1+t)^{\alpha+\beta}} $$

を得る。この積分は公式9の1.より$B(\alpha,\beta)$なので、与えられた式を得る。 - 3.の上の関係式はAppendixで証明する。下の関係式は公式4の2.を使えば帰納法で証明できる。または上の関係式に変数変換を施しても導ける。

上に示した例

\begin{align}

\int \frac{d^D q}{(2\pi)^Di}

\frac{1}{q^2+i\epsilon}

\frac{1}{(q-p)^2+i\epsilon}

\end{align}

の場合、この作業で

\begin{align}

&\int_0^1 dx \int\frac{d^D\tilde q}{(2\pi)^Di}\frac{1}{(\tilde q^2-\Delta+i\epsilon)^2}\\

&\tilde q:=q-k(1-x), \ \Delta:=-k^2x(1-x)

\end{align}

になります。$\tilde q$への変数変換ののち、分母は$\tilde q^2$の関数になることは重要です。

対称性から導かれる公式

ループ積分において、対称性を用いることで、積分変数のLorentzの足を縮約できる場合があります。

以下が成立する:

- $\displaystyle \int d^Dq \ {q}_\mu \ f({q}^2)=0$

- $\displaystyle \int d^Dq \ {q}_\mu {q}_\nu \ f({q}^2)=\frac{1}{D}g_{\mu\nu}\int d^D{q} \ q^2 \ f({q}^2)$

- $\displaystyle \int d^Dq \ {q}_\mu {q}_\nu {q}_\rho \ f({q}^2)=0$

- $\displaystyle \int d^Dq \ {q}_\mu {q}_\nu {q}_\rho q_\sigma \ f({q}^2)=\frac{1}{D(D+2)}g_{(\mu\nu}g_{\rho\sigma)}\int d^D q \ (q^2)^2f({q}^2)\\ g_{(\mu\nu}g_{\rho\sigma)}:=g_{\mu\nu}g_{\rho\sigma}+g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}+g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho} $

- 1.と3.は積分後$\mu$の足をもつLorentz vectorが存在しないことから明らか(時空の回転対称性を破る量がない)。

- 2.は積分後$\mu,\nu$の足をもつtensorは$g_{\mu\nu}$しかありえない。よって

\begin{align} \int d^Dq {q}_\mu {q}_\nu f({q}^2)=Lg_{\mu\nu} \tag{5-1} \end{align}

となる。両辺に$g^{\mu\nu}$をかけると、$g^{\mu\nu}g_{\mu\nu}=D$より

\begin{align} \int d^D q^2f(q^2)=DL\\ \therefore L=\frac{1}{D}\int d^D q^2f(q^2) \end{align}

を得る。 - 3.は2.と同様。この積分は対称性より$g_{(\mu\nu}g_{\rho\sigma)}$に比例することを用い、2.と同様の計算をすればよい。

被積分関数の$f$は$f(q^2)$であり、引数の$q_\mu$のindexが自身と縮約されていることに注意してください。$q$と外線の運動量のindexが縮約されている項が存在する場合(=時空回転の基準が存在する場合)、上の式は成立しません。

以下は(次元正則化や対称性などより)ゼロになります:

- $\displaystyle \int \frac{d^D q}{(2\pi)^D i}\frac{1}{(-q^2)^\alpha}=0 \ \ \ (\alpha>0)\ $(次元正則化で成立する式)

- $\displaystyle \int \frac{d^D q}{(2\pi)^D i}\frac{q_\mu}{(q^2)^\alpha}=0$ ($\because$ 回転対称性による)

- $\displaystyle \int \frac{d^D q}{(2\pi)^D i} \frac{q_\mu q_\nu}{(q^2)^\alpha}=0 \ \ \ (\alpha>1)$ ($\because$ 積分は$g_{\mu\nu}$に比例するしかないが、そうすると1.から0になる)

1.は次元正則化において、ある操作を施すことで正当化される。自明に成立することではないので、定義のようなものだと思えば良い。詳しくは例えばRef.[1]P172参照。

Feynman parametrizationののち、被積分関数の分母は$\tilde q^2$の関数になります。すると、分子に$\tilde q$の関数があり、かつそのLorentzのindexが浮いている場合(または外線の運動量と縮約をとっている場合)、公式5を用いることで、その項を消す、またはindexを縮約することができます。これはこの後のWick rotationにおいて重要です。

虚時間方向への積分路の変更

次に、$q^0$を虚軸にもっていくことで、Euclid計量での積分に直します${}^{(*)}$。これにより極座標に移り、積分を実行します。

以下の変数変換: $q\to q_E$(Euclid化やWick rotationと呼ぶ)を行い、積分を極座標にする:

\begin{align}

q_0 &=i {q_{E}}_0 \ ({q_E}_0: \text{real}), \ \ {\vec q}={\vec q}_E\\

d^Dq &= id^D q_E, \ {q}^2=-q_E^2, \ q_E^2={q_E}_0^2+{\vec q}_E^2\\

\ \ d^Dq_E &=q_E^{D-1}dq_Ed\Omega_D

\end{align}

$d\Omega_D$は$D$次元における極座標の角度方向の積分測度。

この操作は、被積分関数のpoleが第1・第3象限になければ正当化される。

Wick rotation

Wick rotation

被積分関数を$(-q^2)^b/(\Delta-q^2-i\epsilon)^a$とする。ここまで説明した操作を施した後、被積分関数はこの類の関数に帰着する。

複素$q^0$平面において、積分路を虚軸から実軸に移すため、図1の積分路で積分する。積分路内部にはpoleが存在しないこと、また無限遠の1/4円部分が消えることを用いれば

\begin{align}

\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dq^0}{(2\pi)i}

\int \frac{d^{D-1}q}{(2\pi)^{D-1}}

\frac{(-q^2)^b}{(\Delta^2-q^2-i\epsilon)^a}

=

-\int_{+i\infty}^{-i\infty}

\frac{dq^0}{(2\pi)i}

\int \frac{d^{D-1}q}{(2\pi)^{D-1}}

\frac{(-q^2)^b}{(\Delta^2-q^2-i\epsilon)^a}

\end{align}

を得る。$q_E^0:=-iq^0, q_E^i:=q^i, q_E^2=(q^0_E)^2+{\vec q}_E^2$とすれば

\begin{align}

&=

-\int_{\infty}^{-\infty}\frac{dq_E^0}{(2\pi)}

\int \frac{d^{D-1}q_E}{(2\pi)^{D-1}}

\frac{({q_E^0}^2+{\vec q_E}^2)^b}{(\Delta^2+{q_E^0}^2+{\vec q_E}^2-i\epsilon)^a}\\

&=

\int_{-\infty}^{\infty}

\frac{dq^0_E}{(2\pi)}

\int \frac{d^{D-1}q_E}{(2\pi)^{D-1}}

\frac{(q_E)^b}{(\Delta+q_E^2-i\epsilon)^a}\\

&=

\int\frac{d^Dq_E}{(2\pi)^D}

\frac{(q_E)^b}{(\Delta+q_E^2-i\epsilon)^a}

\end{align}

あとは積分を極座標にすれば、公式7のWick rotationの操作と一致する。

$D$次元の極座標表示

$D$次元の極座標への座標変換およびJacobianは以下のようになります:

$x\in \mathbb{R}^D$のとき,極座標への変数変換は以下:

\begin{align} \begin{cases} x_1&=r\cos\theta,\\ x_2&=r\sin\theta\cos\varphi_1,\\ x_3&=r\sin\theta\sin\varphi_1\cos\varphi_2,\\ &\vdots\\ x_{D-1}&=r\sin\theta\sin\varphi_1\cdots\sin\varphi_{D-3}\sin\varphi_{D-2},\\ x_{D}&=r\sin\theta\sin\varphi_1\cdots\sin\varphi_{D-3}\cos\varphi_{D-2} \end{cases} \end{align}

各変数の変化域は以下:

\begin{align} 0\le r\le +\infty, \ \ 0\le \theta,\varphi_1,\cdots,\varphi_{D-3}\le\pi, \ \ 0\le\varphi_{D-2}\le 2\pi \end{align}Jacobianは以下のように書ける:

\begin{align} r^{D-1}\sin^{D-2}\theta\sin^{D-3}\varphi_1\cdots\sin\varphi_{D-3}. \end{align}

よって

\begin{align} \prod_i dx_i=r^{D-1}\sin^{D-2}\theta\sin^{D-3}\varphi_1\cdots\sin\varphi_{D-3} drd\theta d\varphi_1\cdots d\varphi_{D-2} \end{align}

ゆえに$d\Omega_D$は

\begin{align} d\Omega_D=\sin^{D-2}\theta\sin^{D-3}\varphi_1\cdots\sin\varphi_{D-3} d\theta d\varphi_1\cdots d\varphi_{D-3}d\varphi_{D-2} \end{align}$d\Omega_D$の角度積分(=$D$次元の半径1の超球の表面積):

\begin{align} \int d\Omega_D&= \int_0^\pi d\theta \int_0^\pi d\varphi_1\cdots\int_0^\pi d\varphi_{D-3}\int_0^{2\pi} d\varphi_{D-2} \sin^{D-2}\theta\sin^{D-3}\varphi_1\cdots\sin\varphi_{D-3} d\theta d\varphi_1\cdots d\varphi_{D-3}d\varphi_{D-2}\\ &=\frac{2\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2)} \end{align}

- $d\Omega_D$が上で示した形になるのは、例えば帰納法で証明できる(参考: 倭算数理研究所 ) 。$D=k$のとき上記の$d\Omega_D$の成立を仮定し、直交座標$\to$円柱座標$\to$極座標という2段階の変数変換を施すことで、$D=k+1$でも正しいことが示せる。

- $\int d\Omega_D$の計算は以下のようにする。

ガウス積分より$(\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}dx)^D=\pi^{D/2}$であるが、これを極座標で表せば$\int_0^\infty dr \ r^{D-1}e^{-r^2}\times\int d\Omega_D$。ガンマ関数の定義より$\int_0^\infty dr \ r^{D-1}e^{-r^2}=\Gamma(D/2)/2$であるから、$\int d\Omega_D=2\pi^{D/2}/\Gamma(D/2)$を得る。

分母がまとまっている場合のループ積分

ループ積分の中心的な公式が公式9の2.,3.,4.です。

$B$関数の性質:

\begin{align}\displaystyle B(p,q) &:= \int^1_0 dx \ x^{p-1}(1-x)^{q-1}\\ \displaystyle &=\int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}dt=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}\end{align}$\displaystyle \int\frac{d^D q_E}{(2\pi)^D}\frac{1}{(q_E^2+\Delta)^a}=\frac{\Gamma(a-D/2)}{(4\pi)^{D/2}\Gamma(a)}\Delta^{D/2-a}$

$\displaystyle \int\frac{d^D q_E}{(2\pi)^D}\frac{q_E^2}{(q_E^2+\Delta)^a} =\frac{D}{2}\frac{\Gamma(a-D/2-1)}{(4\pi)^{D/2}\Gamma(a)} \Delta^{D/2-a+1}$

$\displaystyle \int\frac{d^D q_E}{(2\pi)^D} \frac{(q_E^2)^2}{(q_E^2+\Delta)^a} = \frac{1}{4}D(D+2) \frac{\Gamma(a-D/2-2)}{(4\pi)^{D/2}\Gamma(a)} \Delta^{D/2-a+2} $

1.の$B(p,q):=\cdots$の2行目の1つ目の等式は$t=1/(1-x)-1$と変数変換すれば直ちに得られる。

2つ目の等式は$\Gamma$関数の積分表示を用いて$\Gamma(p)\Gamma(q)=\int\int s^{x-1}t^{y-1}e^{-s} e^{-t} dtds$と書いておき、変数変換$s=uv, t=u(1-v)$を施すと、$\Gamma(p)\gamma(q)=\Gamma(p+q)B(p,q)$を得る。2.は極座標へ変換したのち、$\displaystyle \int d\Omega_D=\frac{2\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2)}$と1.より導ける。

3.,4.は2.と同様。

$D$次元における物理量の次元解析

$D$次元では、4次元では質量次元0だった$g$が次元を持ちます。

次元正則化において、YM理論の$g$は質量次元$\epsilon$をもつ:$[g]=M^\epsilon$

($[A]$は$A$の質量次元を表す。$A$の質量次元が$\alpha$であることを$[A]=M^\alpha$で表す)

計算する際の前提は以下:

- $x^\mu$の質量次元は$M^{-1}$、粒子の質量$m$の質量次元は$M^1$

- 作用$S$は$\hbar$と同じ次元をもつ。自然単位系では$[\hbar]=M^0$なので、$[S]=M^0$

これらより結合定数$g$の質量次元が計算できる。

まずゲージ場の運動項より

$$

\int d^D x \ \partial_\mu A_\nu\partial^\mu A^\nu

$$

は次元なし。よって

$$

[\partial_\mu A_\nu\partial^\mu A^\nu]=M^D\\

\therefore [A]=M^{(D-2)/2}

$$

つぎにgluonの4点相互作用

$$

g^2A^4

$$

の項を考えると

$$

[g^2A^4]=M^{D}\\

\therefore [g]=M^{(D-2(D-2))/2}=M^{(4-D)/2}

$$

$D=4-2\epsilon$とすると

$$

[g]=M^\epsilon

$$

となる。

ループ積分の公式

ここまで説明した手法・公式を使うと、以下のループ積分に関する公式が示せます(積分はWick rotationする前の表式です):

分子が1:

\begin{align} &\int \frac{d^D q}{(2\pi)^Di}\frac{1}{(-q^2)^\alpha (-(q+k)^2)^\beta}\\ & \hspace{1cm} =(4\pi)^{-D/2}(-k^2)^{D/2-\alpha-\beta} \frac{\Gamma(\alpha+\beta-D/2)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} B\left( \frac{D}{2}-\alpha,\frac{D}{2}-\beta \right)\\ & \hspace{1cm} =(4\pi)^{-(2-\epsilon)}(-k^2)^{(2-\epsilon)-\alpha-\beta} \frac{\Gamma(\alpha+\beta-(2-\epsilon))}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} B\left( (2-\epsilon)-\alpha,(2-\epsilon)-\beta \right) \\ \end{align}分子が$q_\mu$:

\begin{align} &\int \frac{d^D q}{(2\pi)^Di}\frac{q_\mu}{(-q^2)^\alpha (-(q+k)^2)^\beta} \\ & \hspace{1cm} =-(4\pi)^{-D/2}k_\mu (-k^2)^{D/2-\alpha-\beta} \frac{\Gamma(\alpha+\beta-D/2)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} B\left( \frac{D}{2}-\alpha+1,\frac{D}{2}-\beta \right)\\ & \hspace{1cm} =-(4\pi)^{-(2-\epsilon)}k_\mu (-k^2)^{(2-\epsilon)-\alpha-\beta} \frac{\Gamma(\alpha+\beta-(2-\epsilon))}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} B\left( (2-\epsilon)-\alpha+1,(2-\epsilon)-\beta \right) \end{align}分子が$q_\mu q_\nu$:

\begin{align} &\int \frac{d^D q}{(2\pi)^Di}\frac{q_\mu q_\nu}{(-q^2)^\alpha (-(q+k)^2)^\beta}\\ & \hspace{1cm} =(4\pi)^{-D/2}(-k^2)^{D/2-\alpha-\beta} \frac{\Gamma(\alpha+\beta-D/2)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \left[ k^2g_{\mu\nu} \frac{B(D/2-\alpha+1,D/2-\beta+1)}{2(\alpha+\beta-1-D/2)}\right.\\ & \hspace{10cm} \left.+k_\mu k_\nu B\left( \frac{D}{2}-\alpha+2,\frac{D}{2}-\beta \right) \right]\\ & \hspace{1cm} =(4\pi)^{-(2-\epsilon)}(-k^2)^{(2-\epsilon)-\alpha-\beta} \frac{\Gamma(\alpha+\beta-(2-\epsilon))}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \Bigg[ k^2g_{\mu\nu} \frac{B((2-\epsilon)-\alpha+1,(2-\epsilon)-\beta+1)}{2(\alpha+\beta-1-(2-\epsilon))}\\ & \hspace{10cm} +k_\mu k_\nu B\left( (2-\epsilon)-\alpha+2,(2-\epsilon)-\beta\right) \Bigg] \end{align}

- 1.は分母をまとめたのち、Wick rotation・極座標に移ることで$q$に関して積分し、その後$x,y$に関する積分を$B$関数で書き直すことで答えを得る。

- 2.は1.の両辺を$k_\mu$で微分することで得られる。

- 3.は2.の両辺を$k_\nu$で微分することで得られる。

つぎの公式も有用です(左辺はWick rotationする前の表式):

分子が$1$:

\begin{align} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{1}{(m^2+2q\cdot p-q^2)^a} = \frac{\Gamma(a-D/2)}{(4\pi)^{D/2}\Gamma(a)} \frac{1}{(m^2+p^2)^{a-D/2}} \\ \end{align}分子が$q$1つ:

\begin{align} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{q_\mu}{(m^2+2q\cdot p-q^2)^a} = \frac{\Gamma(a-D/2)}{(4\pi)^{D/2}\Gamma(a)} \frac{p_\mu}{(m^2+p^2)^{a-D/2}} \\ \end{align}分子が$q$2つ:

\begin{align} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} &\frac{q_\mu q_\nu}{(m^2+2q\cdot p-q^2)^a}\nonumber\\ &= \frac{1}{(4\pi)^{D/2}\Gamma(a)} \left[ \Gamma(a-D/2)\frac{p_\mu p_\nu}{(m^2+p^2)^{a-D/2}} -\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\Gamma(a-1-D/2) \frac{1}{(m^2+p^2)^{a-1-D/2}} \right] \end{align}分子が$q$3つ:

\begin{align} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} &\frac{q_\mu q_\nu q_\rho}{(m^2+2q\cdot p-q^2)^a}\nonumber\\ &= \frac{1}{(4\pi)^{D/2}\Gamma(a)} \left[ \Gamma(a-D/2)\frac{p_\mu p_\nu p_\rho}{(m^2+p^2)^{a-D/2}} -\frac{1}{2}g_{(\mu\nu}p_{\rho)}\Gamma(a-1-D/2) \frac{1}{(m^2+p^2)^{a-1-D/2}} \right] \end{align}分子が$q$4つ:

\begin{align} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} &\frac{q_\mu q_\nu q_\rho q_\sigma}{(m^2+2q\cdot p-q^2)^a}\nonumber\\ &= \frac{1}{(4\pi)^{D/2}\Gamma(a)} \bigg[ \Gamma(a-D/2)\frac{p_\mu p_\nu p_\rho p_\sigma}{(m^2+p^2)^{a-D/2}} -\frac{1}{2}g_{(\mu\nu}p_{\rho}p_{\sigma)}\Gamma(a-1-D/2) \frac{1}{(m^2+p^2)^{a-1-D/2}}\\ &\hspace{3.5cm} +\frac{1}{4}g_{(\mu\nu}g_{\rho\sigma)}\Gamma(a-2-D/2)\frac{1}{(m^2+p^2)^{a-2-D/2}} \bigg] \end{align}

ただし

\begin{align}

g_{(\mu\nu}p_{\rho)}&:=g_{\mu\nu}p_\rho+g_{\nu\rho}p_\mu+g_{\rho\mu}p_\nu,\\

g_{(\mu\nu}p_\rho p_{\sigma)}

&:=g_{\mu\nu}p_\rho p_\sigma

+g_{\mu\rho}p_\nu p_\sigma

+g_{\mu\sigma}p_\nu p_\rho

+g_{\nu\rho}p_\mu p_\sigma

+g_{\nu\sigma}p_\mu p_\rho

+g_{\rho\sigma}p_\mu p_\nu,\\

g_{(\mu\nu}g_{\rho\sigma)}

&:=g_{\mu\nu}g_{\rho\sigma}

+g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}

+g_{\mu\sigma}g_{\nu\rho}

\end{align}

- 変数変換し、分母の$q\cdot p$の項を消す

- 積分変数のうち、浮いたLorentzのindexを持つものを公式5により消す or 縮約をとる

- 公式9により積分する

を行えば示せる。

ベータ関数$B(x,y)$の性質

ループ積分にはベータ関数が現れます。その性質をまとめておきます。

- $\displaystyle B(p,q) := \int^1_0 dx \ x^{p-1}(1-x)^{q-1}\\ \displaystyle \hspace{1.5cm} =\int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}dt=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} $

- $B(x,y)=B(y,x)$

- $xB(x,y+1)=yB(x+1,y)$

- $(x+y)B(x,y+1)=yB(x,y), \ \ \ (x+y)B(x+1,y)=xB(x,y)$

- $\displaystyle B(x,y+1)=\frac{y}{x+y}B(x,y), \ \ \ B(x+1,y)=\frac{x}{x+y}B(x,y)$

一番上の式は公式9の1.で示した。

残りの式は$B$関数の$\Gamma$関数による表示より導ける。

余談ですが、走る結合定数の計算では、特殊関数のベータ関数とは関係のない「ベータ($\beta$)関数=結合定数のエネルギースケールによる微分」を扱います。混乱しないようにしてください。

$B$関数を$B(2-\epsilon,2-\epsilon)$に書き換える

以下は一般的に必要な公式ではなく、Ref.[1]で行われる変形に必要なものです。本記事はこれに習います。

- $\displaystyle B(1-\epsilon,1-\epsilon)=\frac{2(3-2\epsilon)}{1-\epsilon}B(2-\epsilon,2-\epsilon)$

- $\displaystyle B(3-\epsilon,1-\epsilon)=\frac{2-\epsilon}{1-\epsilon}B(2-\epsilon,2-\epsilon)$

- $\displaystyle B(2-\epsilon,1-\epsilon)=\frac{3-2\epsilon}{1-\epsilon}B(2-\epsilon,2-\epsilon)$

- $\displaystyle B(-\epsilon,1-\epsilon)=-\frac{2(3-2\epsilon)(1-2\epsilon)}{\epsilon(1-\epsilon)}B(2-\epsilon,2-\epsilon)$

- $\displaystyle B(3-\epsilon,-\epsilon)=-\frac{(3-2\epsilon)(2-\epsilon)}{\epsilon(1-\epsilon)}B(2-\epsilon,2-\epsilon)$

- $\displaystyle B(2-\epsilon,-\epsilon)=-\frac{2(1-\epsilon)(3-2\epsilon)}{\epsilon(1-\epsilon)} B(2-\epsilon,2-\epsilon)$

書き換えるだけ

有用な積分の公式

以下は、ファインマン・ダイアグラムの表式に現れるさまざまな積分を、

$$P(k^2,\epsilon):=(4\pi)^{-(2-\epsilon)}

(-k^2)^{-\epsilon}\Gamma(\epsilon)

\frac{3-2\epsilon}{1-\epsilon}

B(2-\epsilon,2-\epsilon)$$

に比例した形で書き直す公式です。次回の記事ではこの表記を用います。

以下では次のnotationを用います: $\displaystyle M(\alpha,\beta; x):=\frac{x}{(q^2)^\alpha((q+k)^2)^\beta}$

たとえば次の例のようになります。

\begin{align}

\begin{cases}

\displaystyle M(1,1;1)=\frac{1}{q^2(q+k)^2},\\

\displaystyle M(1,2;q_\mu)=\frac{q_\mu}{q^2((q+k)^2)^2},\\

\displaystyle M(2,2;q_\mu q_\nu)=\frac{q_\mu q_\nu}{(q^2)((q+k)^2)^2},\\

\displaystyle M(1,1,;L_{\mu\nu})=\frac{q_\mu k_\nu+q_\nu k_\nu}{(q^2)((q+k)^2)^2}

\end{cases}

\end{align}

ただし$L_{\mu\nu}:=q_\mu k_\nu+q_\nu k_\nu$とします。

$M{\boldsymbol{(1,1;1)}}$の積分

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di}\frac{1}{q^2(q+k)^2} &=(4\pi)^{-(2-\epsilon)}(-k^2)^{-\epsilon} \Gamma(\epsilon) B\left( -\epsilon,1-\epsilon \right)\\ &=(4\pi)^{-(2-\epsilon)}(-k^2)^{-\epsilon} \frac{2(3-2\epsilon)}{1-\epsilon} \Gamma(\epsilon) B\left( 2-\epsilon,2-\epsilon \right)\\ &=2P(k^2,\epsilon), \end{align*}$M{\boldsymbol{(1,2;1)}}$

\begin{align*} \int \frac{d^D q}{(2\pi)^Di} \frac{1}{q^2((q+k)^2)^2} &=(4\pi)^{-(2-\epsilon)}(-k^2)^{-1-\epsilon} \Gamma(\epsilon) \frac{2(1-2\epsilon)(3-2\epsilon)}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &=2(1-2\epsilon) \frac{1}{-k^2} P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(2,1;1)}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{1}{(q^2)^2(q+k)^2} &=(4\pi)^{-(2-\epsilon)}(-k^2)^{-1-\epsilon} \Gamma(\epsilon) \frac{2(1-2\epsilon)(3-2\epsilon)}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &= 2(1-2\epsilon) \frac{1}{-k^2} P(k^2,\epsilon) \\ &\left( =\int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{1}{(q^2)((q+k)^2)^2} \right) \end{align*}$M{\boldsymbol{(1,1;q_\mu)}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{q_\mu}{q^2(q+k)^2} &=-(4\pi)^{-(2-\epsilon)} k_\mu (-k^2)^{-\epsilon} \Gamma(\epsilon) B\left( 2-\epsilon,1-\epsilon \right)\\ &=-(4\pi)^{-(2-\epsilon)} k_\mu (-k^2)^{-\epsilon} \frac{3-2\epsilon}{1-\epsilon}\Gamma(\epsilon)B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &= -k_\mu P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(1,2;q_\mu)}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{q_\mu}{q^2((q+k)^2)^2} &=-(4\pi)^{-(2-\epsilon)} k_\mu (-k^2)^{-1-\epsilon} \Gamma(\epsilon) \frac{2(3-2\epsilon)(1-\epsilon)}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &= 2(1-\epsilon) \frac{k_\mu}{k^2} P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(2,1;q_\mu)}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{q_\mu}{(q^2)^2(q+k)^2} &=-(4\pi)^{-(2-\epsilon)} k_\mu (-k^2)^{-1-\epsilon} \epsilon\Gamma(\epsilon) \frac{2(3-2\epsilon)}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &= -2\epsilon \frac{k_\mu}{k^2} P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(1,1;q_\mu q_\nu)}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{q_\mu q_\nu}{q^2(q+k)^2} &=-(4\pi)^{-(2-\epsilon)} (-k^2)^{-\epsilon} \Gamma(\epsilon) \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\mu\nu} -(2-\epsilon)k_\mu k_\nu \right\} \frac{1}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &= -\frac{1}{3-2\epsilon} \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\mu\nu} -(2-\epsilon)k_\mu k_\nu \right\} P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(1,2;q_\mu q_\nu)}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{q_\mu q_\nu}{q^2((q+k)^2)^2} &=-(4\pi)^{-(2-\epsilon)} (-k^2)^{-1-\epsilon} \Gamma(\epsilon) \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\mu\nu} -(2-\epsilon)k_\mu k_\nu \right\} \frac{3-2\epsilon}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &=\frac{1}{k^2} \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\mu\nu} -(2-\epsilon)k_\mu k_\nu \right\} P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(2,1;q_\mu q_\nu)}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^Di} \frac{q_\mu q_\nu}{(q^2)^2(q+k)^2} &=-(4\pi)^{-(2-\epsilon)}(-k^2)^{-1-\epsilon} \Gamma(\epsilon) \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\mu\nu}+\epsilon k_\mu k_\nu \right\} \frac{3-2\epsilon}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &=\frac{1}{k^2} \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\mu\nu} +\epsilon k_\mu k_\nu \right\} P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(2,2;q_\mu q_\nu)}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^D i} \frac{q_\mu q_\nu}{(q^2)^2((q+k)^2)^2} &=(4\pi)^{-(2-\epsilon)} (-k^2)^{(2-\epsilon)} \Gamma(\epsilon) \left\{ \epsilon k^2 g_{\mu\nu} -2k_\mu k_\nu(1-\epsilon)(1+\epsilon) \right\} \frac{3-2\epsilon}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &= \frac{1}{(k^2)^2} \left\{ \epsilon k^2 g_{\mu\nu} -2k_\mu k_\nu(1-\epsilon)(1+\epsilon) \right\} P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(1,1;L_{\mu\nu})}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^D i} \frac{q_\mu k_\nu + q_\nu k_\mu}{q^2(q+k)^2} &=-(k_\mu k_\nu + k_\nu k_\mu)P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(1,2;q_\rho L_{\mu\nu})}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^D i} \frac{q_\rho(q_\mu k_\nu + q_\nu k_\mu)}{q^2((q+k)^2)^2} &=\frac{1}{k^2} \left[ \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\rho\mu} -(2-\epsilon)k_\rho k_\mu \right\}k_\nu + \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\rho\nu} -(2-\epsilon)k_\rho k_\nu \right\}k_\mu \right]P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(2,1;q_\rho L_{\mu\nu})}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^D i} \frac{q_\rho(q_\mu k_\nu + q_\nu k_\mu)}{(q^2)^2(q+k)^2} &=\frac{1}{k^2} \left[ \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\rho\mu} +\epsilon k_\rho k_\mu \right\}k_\nu + \left\{ \frac{1}{2}k^2g_{\rho\nu} +\epsilon k_\rho k_\nu \right\}k_\mu \right]P(k^2,\epsilon) \end{align*}$M{\boldsymbol{(2,2;q_\rho L_{\mu\nu})}}$

\begin{align*} \int\frac{d^Dq}{(2\pi)^D i} \frac{q_\rho(q_\mu k_\nu + q_\nu k_\mu)}{(q^2)^2(q+k)^2} &=\frac{1}{(k^2)^2} \left[ \left\{ \epsilon k^2g_{\rho\mu} -2(1-\epsilon^2) k_\rho k_\mu \right\}k_\nu + \left\{ \epsilon k^2g_{\rho\nu} -2(1-\epsilon^2) k_\rho k_\nu \right\}k_\mu \right]P(k^2,\epsilon) \end{align*}

本記事に示した公式を用いて計算すれば導ける

$\Gamma$関数、$B$関数の極に関する公式

くりこみではループ積分の$\epsilon$によるLaurent展開が必要です。以下に$\Gamma$関数、$B$関数、および前記の$P(k^2,\epsilon)$のLaurent展開を示しておきます。

$\epsilon\ll 1$のとき

\begin{align} \Gamma(\epsilon)=\frac{1}{\epsilon}-\gamma+\frac{1}{2} \left(\gamma^2+\frac{\pi^2}{6}\right)\epsilon+{\cal O}(\epsilon^2) \end{align}

\begin{align} \Gamma(-1+\epsilon)=-\frac{1}{\epsilon} +(\gamma-1)-\frac{1}{2} \left( \gamma^2-2\gamma+\frac{\pi^2}{6}+2 \right)\epsilon+{\cal O}(\epsilon^2) \end{align}

\begin{align} \Gamma(-N+\epsilon)=\frac{(-1)^N}{N!}\left[\frac{1}{\epsilon} +\psi(N+1)+{\cal O}(\epsilon)\right] \ \ \ (N: \text{positive integer}) \end{align}

ここで

\begin{align} \psi(x)&\equiv \Gamma'(x)/\Gamma(x),\\ \psi(1)&=-\gamma, \ \ \psi(N+1)=-\gamma+\sum_{k=1}^N\frac{1}{k},\\ \gamma&=-\Gamma'(1)=0.5772\cdots \end{align}\begin{align} \Gamma(1+\epsilon)=1-\gamma\epsilon+\sum_{k=2}^\infty \frac{(-\epsilon)^k}{k!} \zeta(k) \end{align}

\begin{align} (1-\epsilon)B(1-\epsilon,1-\epsilon)=1+\gamma+O(\epsilon^2) \end{align}

$P(k^2,\epsilon)$のLaurent展開:

\begin{align} P(k^2,\epsilon)&:=(4\pi)^{-(2-\epsilon)} (-k^2)^{-\epsilon}\Gamma(\epsilon) \frac{3-2\epsilon}{1-\epsilon} B(2-\epsilon,2-\epsilon)\\ &=\frac{1}{2(4\pi)^2} \left(\frac{1}{\epsilon} +\log\left(\frac{4\pi}{-k^2}\right) -\gamma +2 +{\cal O}(\epsilon)\right) \end{align}

$\Gamma$関数は${\rm Re}(z)\le 0$では収束しないが、部分積分をくりかえすことにより、${\rm Re}(z)<0$の領域に

$$

\Gamma(z)=\frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1)\cdots (z+n)}

$$

のように解析接続することができる。これより$z=-n$のまわりでのLaurent展開が計算できる。

上の式より$\Gamma$関数は$z=-n$で1位の極をもつ。それぞれの留数は

$$

\lim_{z\to -n}(z+n)\Gamma(z)=\frac{(-1)^n}{n!}

$$

である。

$D$次元のDirac行列に関する公式

quarkのようなFermionはspinorであり、そのループ積分にはDirac行列$\gamma^\mu$が現れます。これはLorentz変換に対するspinorとvectorの変換性を結ぶものです。この行列に関する性質をまとめておきます。

任意の$D$次元における公式(Ref.[3]より):

- $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}{\bf 1}$

- $g^\mu_\mu=D$

- $\gamma_\mu\gamma^\mu =D{\bf 1}$

- ${\rm tr}({\bf 1})=2^{D/2} \ \ {}^{(**)}$

- $\gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\mu = (2-D)\gamma_\alpha$

- $\gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma_\mu =(D-4)\gamma_\alpha\gamma_\beta+4g_{\alpha\beta}$

- $\gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma_\delta\gamma_\mu=-2\gamma_\delta\gamma_\beta\gamma_\alpha-(D-4) \gamma_\alpha\gamma_\beta\gamma_\delta$

- $\gamma^\mu\sigma_{\alpha\beta}\gamma_\mu=(D-4)\sigma_{\alpha\beta}, \ \ \ \sigma^{\mu\nu}:=\frac{i}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$

- $\gamma^\mu\sigma_{\mu\alpha}=i(D-1)\gamma_\alpha$

- $\sigma_{\mu\alpha}\gamma^\mu=i(1-D)\gamma_\alpha$

- 奇数個の$\gamma$行列のtraceはゼロ

- ${\rm tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu)=4g^{\mu\nu}$

- ${\rm tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\beta)=4(g^{\mu\nu}g^{\alpha\beta}-g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}+g^{\mu\beta}g^{\nu\alpha})$

- 任意次元の$\gamma^5$に関する公式に関しては、例えばRef.[2]を参照のこと。

$\gamma^\mu$の反交換関係:$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}{\bf 1}$(これは定義)、$g^{\mu\nu}g_{\mu\nu}=g^\mu_\mu=D$や${\rm tr}$の巡回置換不変性等から導ける。

詳細は略。

$D$次元の$\gamma^\mu$は何行何列なんだ?等のことは考えず、抽象的に$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=g^{\mu\nu}{\bf 1}$を満たすもので、縮約や${\rm tr}$等で足を潰したとき上記公式のように$D$への依存性が現れる量、と解釈してください。

まとめ

今回は、次元正則化によるダイアグラムの計算、およびくりこみに必要な公式をまとめました。

次回は具体的なダイアグラムの計算を行います。

おしまい。${}_\blacksquare$

$\clubsuit$次の記事: 走る結合定数の計算(4/5): Yang-Mills理論におけるくりこみの具体的な計算

$(*)$ Euclidにおける運動量積分は正当化が難しいため、これをMinkowski時空で行う方法もあります。例えばRef.[2]のP79-を参照のこと。

$(**)$ Ref.[3]では${\rm tr}({\bf 1})=4$を採用していますが、${\rm tr}({\bf 1})=2^{D/2}$を採用している教科書が多いので、こちらを載せました。

Appendix: 公式4の2.の証明

改めて公式4の2.を記しておきます:

$$ \frac{1}{A_1\cdots A_N} =\Gamma[N] \int_0^1 dx_1 \cdots dx_N\delta\left(1-\sum_{j=1}^N x_j\right) \frac{1}{[A_1x_1+\cdots+A_Nx_N]^N} $$

以下Ref.[4]P86に従い証明します。

まず

$\displaystyle \frac{1}{A^N}=(\Gamma(N))^{-1}\int_0^\infty dt \ t^{N-1}e^{At}\tag{A-1}$

であることに注意します。

($\Gamma$関数の定義$\displaystyle \Gamma(N)=\int_0^\infty dt \ t^{N-1}e^{-t}$において$t=A\tilde t$と変数変換すると得られる)。

公式4の2.の右辺

\begin{align}

\Gamma(N)\int_0^1 dx_1\cdots dx_N \

\delta(1-\sum_{j=1}^Nx_j)

\frac{1}{(A_1x_1+\cdots + A_N x_N)^N}

\end{align}

は、Eq.(A-1)と$\displaystyle \delta(1-\sum_{j=1}^Nx_j)=\int_{-\infty}^\infty\frac{d\lambda}{2\pi}e^{i\lambda(1-\sum_{j=1}^N x_j)}$および$\displaystyle \int_0^1 dx_i\ e^{-A_i x_i t-i\lambda x_i}=\frac{1}{-A_i t-i\lambda}(e^{-A_i t-i\lambda}-1)$を用いて

\begin{align}

=\int_0^\infty dt \ t^{N-1} \frac{1}{2\pi i^N}

\int_{-\infty}^\infty \frac{d\lambda}{2\pi}

e^{i\lambda}

\prod_j \frac{1-e^{-A_jt -i\lambda}}{-iA_j t + \lambda}

\end{align}

となります。

以下$A_j>0$とします(負の$A_j$があるときは公式4の2.の左辺でマイナスをくくりだし正にして扱う)。このとき、被積分関数のpole $\lambda=iA_j t$は全て上半平面に存在します。

![下半平面の経路による積分。!FORMULA[308][-402136925][0]は半径無限大の半円の経路。オレンジのバツはpoleの位置。](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/mathlog-361213.appspot.com/o/uploads%2Fmathdown%2F20220803144949.png?alt=media) 下半平面の経路による積分。$C_2^-$は半径無限大の半円の経路。オレンジのバツはpoleの位置。

下半平面の経路による積分。$C_2^-$は半径無限大の半円の経路。オレンジのバツはpoleの位置。

ここで被積分関数の$\displaystyle e^{i\lambda}(1-e^{-A_1 t-i\lambda})\times\cdots\times e^{i\lambda}(1-e^{-A_N t-i\lambda})$を展開した項のうち、$e^{-ik\lambda} \ \ (k=1,\cdots, N-1)$がかかる項の積分は、図3のように下半面に積分を閉じたとき、半円$C_2^-$の寄与は0になります。また$C_1+C^-_2$の中にpoleはないので、結局$C_1$の積分は消えます。故に残る積分は

$$

e^{i\lambda}-\sum_{j=1}^N e^{-A_j t}

$$

の項のみです。よって

$$

=\int_0^\infty dt\ t^{N-1}\frac{1}{2\pi i^N}

\int_{-\infty}^\infty

d\lambda

\frac{e^{i\lambda} -\sum_{j=1}^N e^{-A_jt}}{(\lambda-itA_1)\cdots(\lambda-itA_N)}

$$

この積分を評価するため、次の事実を用います:

$$

\oint dz \frac{1}{(z-\alpha_1)(z-\alpha_2)\cdots(z-\alpha_r)}=0 \ \ \ (2\le r<\infty) \tag{A-2}

$$

ただし積分経路は全てのpoleを含むように閉じる。

帰納法を用いる。

- $r=2$のとき

\begin{align} \oint dz\frac{1}{(z-\alpha_1)(z-\alpha_2)} \end{align}

は2つのpoleの寄与が逆符号で大きさが等しいので0。 - $r=k$で成立を仮定したとき、$r=k+1$では

\begin{align} \oint dz\frac{1}{(z-\alpha_1)\cdots(z-\alpha_k)(z-\alpha_{k+1})}\\ =\oint dz \left( \frac{1}{(z-\alpha_1)(z-\alpha_2)\cdots(z-\alpha_k)} - \frac{1}{(z-\alpha_2)(z-\alpha_3)\cdots(z-\alpha_{k+1})} \right) \frac{1}{\alpha_1-\alpha_{k+1}} \end{align}

となるので、$r=k$の場合に帰着し0。

以上より題意は示された。${}_\blacksquare$

定理1よりEq.(A-2)の$\displaystyle \frac{\sum_{j=1}^Ne^{-A_j t}}{(\lambda -itA_1)\cdots(\lambda -itA_N)}$の寄与は消えます。

ここまでをまとめると

$$

(\text{公式4の2.の右辺})

=

\int_0^\infty \ dt \ t^{N-1}

\frac{1}{2\pi i^N}

\int_{-\infty}^\infty d\lambda

\frac{e^{i\lambda}}{(\lambda-itA_1)\cdots(\lambda-itA_N)}

$$

が得られました。これを図4の経路で積分します:

![上半平面の経路による積分。!FORMULA[325][-402136987][0]は半径無限大の半円の経路。オレンジのバツはpoleの位置。](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/mathlog-361213.appspot.com/o/uploads%2Fmathdown%2F20220803145128.png?alt=media) 上半平面の経路による積分。$C_2^+$は半径無限大の半円の経路。オレンジのバツはpoleの位置。

上半平面の経路による積分。$C_2^+$は半径無限大の半円の経路。オレンジのバツはpoleの位置。

\begin{align} &\int_0^\infty \ dt \ t^{N-1} \frac{1}{2\pi i^N} \int_{-\infty}^\infty d\lambda \frac{e^{i\lambda}}{(\lambda-itA_1)\cdots(\lambda-itA_N)}\\ &= \int_0^\infty \ dt \ t^{N-1} \frac{1}{2\pi i^N} \oint_{C_1+C_2^+}d\lambda \frac{e^{i\lambda}}{(\lambda-itA_1)\cdots(\lambda-itA_N)} \ \ \ \ \ \ (\because\text{contribution from } C^+_2 \text{ vanishes})\\ &=\int_0^\infty dt \ t^{N-1} \frac{2\pi i}{2\pi i^N} \left[ \left.\sum_j\frac{e^{i\lambda}}{\prod_{i\neq j}(\lambda-itA_i)} \right|_{\lambda=itA_j} \right]\\ &=\int_0^\infty dt \ t^{N-1} (-1)^{N-1}\sum_j\frac{e^{-tA_j}}{\prod_{i\neq j}(A_j-A_i)}\\ &=\sum_j\frac{(-1)^{N-1}}{A_j\prod_{i\neq j}(A_j-A_i)} \end{align}

さらに以下が成立することを用います:

\begin{align} \sum_{j=1}^N\frac{1}{A_j}\frac{(-1)^{N-1}}{\prod_{i\neq j}(A_j-A_i)} = \frac{1}{A_1\cdots A_N} \end{align}

Eq.(A-2)において$\alpha_1\to 0, \alpha_2\to 1,\cdots, \alpha_r\to A_N$とすると

\begin{align}

\oint dz\frac{1}{z(z-A_1)\cdots(z-A_N)}=0

\end{align}

これを書き換えれば

\begin{align}

&2\pi i

\left\{

\frac{(-1)^N}{A_1\cdots A_N}

+

\frac{1}{A_1(A_1-A_2)\cdots(A_1-A_N)}

+

\frac{1}{A_2(A_2-A_1)\cdots(A_2-A_N)}

+\cdots

\right\}=0\\

&\leftrightarrow

\frac{(-1)^N}{A_1\cdots A_N}

+

\sum_{j=1}^N\frac{1}{A_j}\frac{1}{\prod_{i\neq j}(A_j-A_i)}

=0

\end{align}

これは定理2と等しい。

定理2の右辺は「公式4の2.の左辺」です。よって「公式4の2.の右辺=公式4の2.の左辺」が成立し、題意が示されました。${}_\blacksquare$