森田『代数概論』第Ⅱ章 例4.2を理解しよう④(終) 半直積の構造

この記事は、「森田『代数概論』第Ⅱ章 例4.2を理解しよう」シリーズの第4回(最終回)となります。

第1回はこちら

第2回はこちら

第3回はこちら

あらすじ

$p,q$ を素数とし、$p>q$, $(q-1) \nmid p$とする。このとき位数$pq$の群はアーベル群である。

という命題の証明が『代数概論』(森田康夫 著)に載っており、その証明を読み解くことが目標でした。証明の全文は第1回の記事を参照して下さい。

$p,q$を命題1の仮定を満たす素数とし、$G$を位数$pq$の群とします。前回までで第一段落、第二段落を読み解きましたが、それにより

- $P$を$G$のシロー$p$-部分群、$Q$を$G$のシロー$q$-部分群とすると、$G=P \rtimes Q$

ということが示されました。今回はいよいよ、第三段落を読んでいきます。

半直積の構造

半直積の定義を再掲します。

$G$を群、$H$を$G$の正規部分群、$K$を$G$の部分群とする。$G = HK$かつ$H \cap K= \{ 1 \}$が成り立つとき、$G$は$H$の$K$による半直積であるといい、$G = H \rtimes K$と書く。

以下、$G = H \rtimes K$であるとします。$G$の元は$hk \ \ (h \in H, k \in K)$の形で一意に書けるのでした。

さてこのとき、$G$の構造を知るにはどうすればよいでしょうか?$H,K$の構造を知る必要があるのはもちろんですが、それだけでは足りません。

演算についておさらいしましょう。$h_1,h_2 \in H, k_1,k_2 \in K$に対し、$h_1k_1$と$h_2k_2$の積を計算したいとします。$H$が正規部分群であることから、

$$ k_1h_2 = h_2' k_1$$

を満たす$h_2' \in H$が存在します。これを用いて

$$ h_1k_1h_2k_2 = h_1h_2'k_1k_2$$

とすれば、積を($H$の元)$\cdot$($K$の元)の形で書くことができます。

このように、積を計算する際に「ひねり」が入るのでした。この「ひねり」によって、$G$の構造が決定します。ここで、

$$ k_1h_2 = h_2' k_1$$

というのは

$$ k_1h_2k_1^{-1} = h_2'$$

と同じことです。したがって、「ひねり」について知るということは、各$k \in K$の定める内部自己同型$I_k$(第1回の記事を参照)によって、$H$の元がどのように移るかを知ることと同じです。したがって、

$G$の構造を知るために必要なデータは、

- $H$の構造

- $K$の構造

- 各$k \in K$に対し、内部自己同型$I_k$が$H$にどのように作用するか

の3つである。

と言えます。

さらに言い換えていきます。$I_k$は、$H$上の自己同型を定めます。すなわち、

$$ I_k|_H \in \Aut (H)$$

です。ここで、$I_k|_H$は$I_k$の$H$への制限、$\Aut (H)$は$H$上の自己同型群を表します。各$k \in K$に対して$\Aut (H)$の元$I_k|_H$が定まっているので、これは$K$から$\Aut (H)$への写像となります。

上で得た写像$K \to \Aut (H), \ k \mapsto I_k|_H$は準同型である。

任意に$a,b \in K$をとる。任意の$h \in H$に対し、

$$ I_a(I_b(h)) = I_a(bhb^{-1}) = abhb^{-1}a^{-1} = abh(ab)^{-1} = I_{ab}(h)$$

であるから、$I_a \circ I_b = I_{ab}$を得る。

というわけで、改めて言うと

$G$の構造を知るために必要なデータは、

- $H$の構造

- $K$の構造

- 準同型$K \to \Aut (H)$

の3つである。

となります。

与えられた群$G$が半直積の構造を持つとき、$G$の構造を知るには、上の3つを調べるのがセオリーとなります。

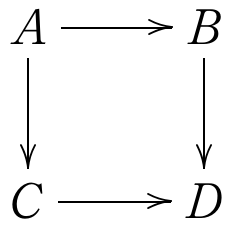

二面体群$D_n$において、前回と同様に$\sigma,\tau$をとり、$H = \lrangle{\sigma}$, $K = \lrangle{\tau}$とおく。このとき$D_n = H \rtimes K$であった。上で述べた3つのデータはどのようになるだろうか?

$H,K$は巡回群である。また、前回見たように

$$ \tau \sigma \tau^{-1} = \sigma^{-1}$$

が成り立つ。したがって、

- $H$は位数$n$の巡回群

- $K$は位数$2$の巡回群

- $\tau$の定める$H$上の自己同型は$\sigma \mapsto \sigma^{-1}$によって定まるもの

となる。これらのデータにより、$D_n$の構造は完全に決定される。

つまり例えば、ある群$G$が半直積の構造を持っていて、上と同じデータを持っていれば、$G \cong D_n$となる。

なお、一般には半直積としての表し方は一意ではないので、データが異なるからといって同型でないとは限りません。

$\Aut (\mathbb Z / n \mathbb Z)$

この節のみ、群の演算を加法的に表します。

後で必要になるので、$\mathbb Z / n \mathbb Z$の自己同型群について述べておきます。整数$k$の$\mathbb Z / n \mathbb Z$における同値類を$\overline k$で表します。

$\Aut (\mathbb Z / n \mathbb Z)$の元は、$n$未満の非負整数で$n$と互いに素なものと1対1に対応する。

任意の整数$k$に対し、写像$\sigma_k: \mathbb Z / n \mathbb Z \to \mathbb Z / n \mathbb Z$を

$$ \sigma_k(\overline m) = \overline {km}$$

で定める。これは well-defined かつ準同型であることが確かめられる(詳細略)。また、$\sigma_{k+n}=\sigma_k$である。

$\mathbb Z / n \mathbb Z$から$\mathbb Z / n \mathbb Z$への準同型はすべて$\sigma_k$の形をしていることを示そう。$\sigma : \mathbb Z / n \mathbb Z \to \mathbb Z / n \mathbb Z$を任意の準同型とする。$\sigma(\overline 1) = \overline k$とすれば、任意の$\overline m \in \mathbb Z / n \mathbb Z$の行き先は

$$ \begin{aligned}

\sigma(\overline m) &= \sigma(\overline 1 + \cdots + \overline 1 \ )\quad (\overline 1 \text{ は }m\text{ 個})\\

&= \sigma(\overline 1) + \cdots + \sigma(\overline 1) \ \\

&= \overline k + \cdots + \overline k \ \\

&= \overline{km}

\end{aligned}$$

となるから、$\sigma=\sigma_k$である。よって、$\mathbb Z / n \mathbb Z$から$\mathbb Z / n \mathbb Z$への準同型は$\sigma_0, \ldots , \sigma_{n-1}$ですべてである。これらが全て異なることは、$1$の行き先を見れば確かめられる。

任意の整数$k,l$に対し、

$$ \sigma_k(\sigma_l(\overline 1)) = \sigma_k(\overline l) = \overline{kl}$$

より、$\sigma_k \circ \sigma_l = \sigma_{kl}$が成り立つ。よって、

$$ \begin{aligned}

\sigma_k\text{ が同型 } &\Longleftrightarrow \text{ ある $l$ が存在して } \sigma_k \circ \sigma_l= \sigma_l \circ \sigma_k = \sigma_1 \\

&\Longleftrightarrow \text{ ある $l$ が存在して } kl \equiv 1 \mod n\\

&\Longleftrightarrow \text{ $k$ と $n$ は互いに素 }

\end{aligned}$$

となるので、

$$ \Aut(\mathbb Z / n \mathbb Z) = \{ \sigma_k \ | \ 0 \leq k \leq n-1, \ \text{ $k$ は $n$ と互いに素、 } \}$$

となる。

$|\Aut(\mathbb Z / n \mathbb Z)| = \varphi(n)$となる。ここで、$\varphi(n)$は$n$と互いに素な$n$未満の非負整数の個数を表す(オイラーの$\varphi$関数)。

特に、素数$p$に対しては$|\Aut(\mathbb Z / p \mathbb Z)| = p-1$となります。

$\Aut(\mathbb Z / n \mathbb Z)$の構造についてはさらに詳しい結果も知られていますが、この記事ではここまで知っていれば十分です。

『代数概論』第Ⅱ章 例4.2 第三段落

それでは準備が整ったので、『代数概論』の例の第三段落を見ていきます。

第二段落までの状況をまとめると、

- $p,q$は素数で$p>q, \ q \nmid (p-1)$を満たす。

- $G$は位数$pq$の群、$P$は$G$のシロー$p$-部分群、$Q$は$G$のシロー$q$-部分群。

- 第一段落では$P$が$G$の正規部分群であること、第二段落では$G = P \rtimes Q$であることを示した。

こんな感じでした。ここから$G$の構造を調べたいので、$P,Q$の構造及び準同型$Q \to \Aut(P)$を調べるわけですが、$P,Q$は素数位数の群なので巡回群です。あとは準同型$Q \to \Aut(P)$を調べていきます。

まずは全体を表示します。

$P \triangleleft G$だから、$Q$は$P$に内部自己同型写像で作用している。ところが$P \simeq \mathbb Z/p \mathbb Z$であるから、$\mathrm{Aut}(P)$は位数$p-1$の群である。したがって、$q$が$p-1$を割り切らないなら、$\mathrm{Aut}(P)$の部分群で$Q$の準同型像となり得るのは$\{1\}$のみである。したがって、$q\nmid (p-1)$なら$Q$は$P$の上に自明に($\mathrm{id}_P$として)作用し、$P$の元と$Q$の元は可換となる。よって、$q \nmid (p-1)$なら$G=PQ$は位数$pq$のアーベル群となる。

細かく見ていきます。

$P \triangleleft G$だから、$Q$は$P$に内部自己同型写像で作用している。

先ほど述べた話です。これにより、準同型$Q \to \Aut(P)$が得られます。

ところが$P \simeq \mathbb Z/p \mathbb Z$であるから、$\mathrm{Aut}(P)$は位数$p-1$の群である。

これも先ほど見ましたね。

つまり準同型$Q \to \Aut(P)$は、「位数$q$の群」から「位数$p-1$の群」への準同型ということになります。ここで、$q \nmid (p-1)$という条件を思い出しましょう。準同型$Q \to \Aut(P)$の像の位数は$q$の約数かつ$p-1$の約数となりますが、そのような数は$1$しかないですね。これが↓の部分です。

したがって、$q$が$p-1$を割り切らないなら、$\mathrm{Aut}(P)$の部分群で$Q$の準同型像となり得るのは$\{1\}$のみである。

これでデータが揃いました。すなわち、

- $P$は位数$p$の巡回群

- $Q$は位数$q$の巡回群

- 準同型$Q \to \Aut(P)$は自明(任意の元を$1$に移す)

です。これらを用いて、$G$がアーベル群であることを示しましょう。

まず、$Q \to \Aut(P)$の像が$\{1\}$というのはどういうことでしょうか?ここでの$1$は$\Aut(P)$における$1$,すなわち恒等写像$\mathrm{id}$を表します。つまり、任意の$a \in Q$に対し、内部自己同型$I_a$は$P$上で恒等写像になるわけです。

さらに言い換えれば、任意の$a \in Q, b \in P$に対して

$$ aba^{-1}=b$$

となるので、

$$ ab=ba$$

となります。したがって、$P$の元と$Q$の元は可換です。これが↓の部分です。

したがって、$q\nmid (p-1)$なら$Q$は$P$の上に自明に($\mathrm{id}_P$として)作用し、$P$の元と$Q$の元は可換となる。

$P,Q$はそれぞれ可換群でした。さらに$P$の元と$Q$の元も可換です。$G$の任意の元は$ab \ (a \in P, b \in Q)$の形で書けることから、$G$の任意の2元が可換であることが分かります。したがって

よって、$q \nmid (p-1)$なら$G=PQ$は位数$pq$のアーベル群となる。

となります。

以上で『代数概論』第Ⅱ章 例4.2をすべて読み終わりました!お疲れ様でした!

まとめ

第一、第二段落が自然な発想で得られるということは前回までで見ましたが、第三段落も半直積の構造を調べる際のセオリーに沿って進めているに過ぎませんでした。ということで、この証明は最初から最後まで基本的な考え方に沿ったものであった、と言えるのです。

証明で使われた考え方や手法をおさらいすると、

まずシロー部分群をとる。

半直積の構造を持つかどうかを調べる。そのために。シロー部分群が正規部分群かどうかを調べる。

シロー部分群が正規部分群かどうかを調べるために、正規化群の性質やシローの定理を用いて共役な部分群の個数を絞り込む。

半直積の構造を持つことが分かったら、上で述べた3つのデータについて調べる。

といったところです。これらはいずれも、有限群の構造を調べる際の常套手段ですので、有限群に興味のある方は覚えておくと良いでしょう。なお、有限群の構造を調べる手段はこれらだけではありません(有名なのだと「類等式」とか)。奥が深いですね。

おわりに

群$G$がアーベル群であることを示すには、任意に$a,b \in G$をとって$ab=ba$であることを示す。$G$の部分群$N$が正規部分群であることを示すには、任意に$a\in G, b \in N$をとって$aba^{-1} \in N$を示す。……それしかないと思っていた時期が、私にもありました。それだけじゃないんですね。数学の世界は、思ったよりも豊かでした。

改めて振り替えると、今回のシリーズで一番伝えたかったのはそういうことかもしれません。上手く書けているかは分かりませんが。

何にせよ、このシリーズが少しでも誰かの学びの助けになっていれば幸いです。

ではまた。